人的資本とは何か、日本企業の課題とは――大妻女子大学鶴光太郎教授インタビュー(前編1/3)

テクノロジーの進化、価値観の多様化、若手人材のキャリア観の変化――企業を取り巻く環境が大きく揺らぐ今、組織は「人材をどう育て、活かし、支え続けるか」が問われています。

人的資本経営という言葉が注目される一方で、日本企業には依然として“メンバーシップ型”雇用や「辞める=裏切り」という価値観が色濃く残り、本質的な転換が進みにくい現状もあります。

本インタビューでは、労働市場政策や人材戦略の第一人者であり、企業の働き方改革やリスキリング施策に深く関わってきた鶴光太郎氏にお話を伺いました。人的資本経営とは何か、なぜ今その実践が急務なのか、そして企業と働き手はこれから何を変えていくべきか――豊富な研究と実務経験に基づく、鋭い視座からの提言です。

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 船井 隆

研究員 寺田 奈津美

<この記事のポイント>

- 人的資本を活かすには「スキル獲得 × 自律的キャリア ×組織の支援構造」の三位一体が不可欠

- ウェルビーイングとエンゲージメントの向上が人的資本の「稼働率」を決定する

- 雇用と人材観の転換:人的資本の“循環”を前向きに捉える

リスキリングの限界は雇用制度にある──人的資本経営の本質と日本企業の課題

――まず、あらためて「人的資本」とは何かについてお伺いします。

はい、一般的に「資本」といえば、まず思い浮かぶのは工場や機械といった「物的資本」ですよね。それに対して、「人的資本」とは何かというと、単に「労働者が何人いるか」とか「どれだけ労働時間があるか」といった話ではありません。これはいわば労働供給の原始的な捉え方ですが、現実の企業活動ではそれだけで仕事をしているわけではありません。

やはり、個々の従業員が持っている「能力」や「スキル」が重要です。人は単なる頭数ではなく、それぞれ異なる資質や専門性を持っており、それが企業の成果に直結しています。つまり、人的資本とは、一人ひとりが持つ能力やスキルの蓄積のことを指すのです。

――その能力やスキルを高めるには、どうすればよいのでしょうか。

ここが重要でして、能力・スキルと一口に言っても、非常に多様なんですね。一つは職務に密接に関係する「職能的スキル」。もう一つは、職種に限定されない、より広い職業人生あるいは人生全体に関わるスキル。これは「非認知能力」とか「性格スキル」とも呼ばれています。

たとえば、粘り強さや協調性、自己統制力などがこれにあたります。心理学の世界では「ビッグファイブ」と呼ばれる性格特性のフレームワークで整理されたりもします。こうした非認知的な能力も、人的資本の中核を成す重要な要素なのです。

――日本企業では、人的資本に対してどのような育成アプローチがとられてきたのでしょうか。

日本の企業は、欧米とは違うアプローチをとってきました。欧米では「ジョブ型」といって、入社時にすでに職務に関連するスキルや専門性を持っていることが前提になります。そのため、新卒でも高い能力が求められ、それが若年層の失業率を高くする一因にもなっているわけです。

一方で日本では、新卒採用の際に非認知能力、たとえばサークル活動やアルバイトでのエピソードを通じて「やり抜く力」や「協調性」があるかどうかを重視します。専門スキルは「入社後に育てる」という発想です。

入社後は、オフザジョブトレーニング、つまり職場外の研修が中心になります。新人研修、係長研修、管理職研修といった「階層別研修」が典型です。ただし、これらは組織人としての行動規範を学ぶものが中心で、実際の職務に必要なスキルの習得には直結しにくい側面もあります。

――最近注目されている「リスキリング」については、どうお考えでしょうか。

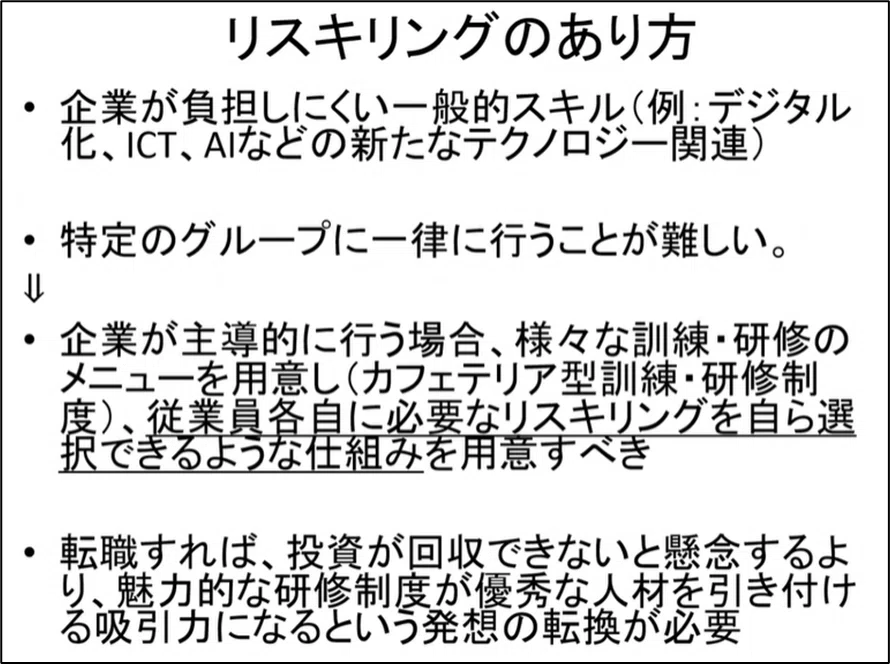

リスキリングというのは、既存のスキルとは異なる、新たな職務に必要なスキルを習得する取り組みです。これは従来の日本企業の研修とは一線を画す概念です。

しかもリスキリングで得られるスキルは、特定企業にとどまらず、どの企業でも通用する「ポータブルスキル」になり得ます。そのため、せっかく企業が育成しても「転職されてしまうのでは」といった懸念もあり、長期雇用を前提とした日本企業の文化とは相性が悪い面もあるのです。

――その結果、どういった課題が生じているのでしょうか。

要するに、リスキリングが今非常に重要だという認識はあっても、それを効率的に進めるための制度や仕組みが日本企業にはまだ整っていない、ということです。テクノロジーの進展や社会の変化に伴って求められる能力が大きく変わる中で、それに応える手段が企業側に不足している。これが、今の日本の人的資本経営における最大の課題だと考えています。

――一人ひとりへの対応や、キャリアとの関係についてはどうお考えですか。

ここも非常に大きなポイントです。専門的なスキル――たとえばAIやDXなど――は、すでにある程度の知識を持っている人と、まったく未経験の人とで、必要な学びの深さが大きく異なります。つまり、画一的な研修では対応できません。

まずは「その人に何が必要か」というマッチングが非常に重要になりますし、本人も「これが必要だ」と思ってスキルを身につけても、それを活かせる場が社内に確保されていなければ意味がない。

ところが、日本企業の多くは「メンバーシップ型」の人事制度をとっており、職務ではなく会社の一員になることが雇用契約の本質と考えられています。人事が主導で異動や配置転換を行うため、本人の希望や専門性と必ずしも一致しないケースが多い。

そうなると、「せっかくスキルを習得しても、将来活かせる場所に行けるのだろうか?」という不安が生まれます。「だったら、やっても意味がないのでは」と思ってしまう人も出てくるわけです。

――制度そのものの見直しも必要ということでしょうか。

まさにその通りです。だからこそ、リスキリングを本気でやろうとするなら、「ジョブ型雇用」、つまりキャリアの自律性が確保されていなければ難しいのです。メンバーシップ型の枠組みの中でリスキリングを進めようとしても、うまく機能しないのはこのためです。

実は私たちの研究チームでも、日経の「スマートワーク調査」のデータを用いて毎年分析を行っており、その結果を報告書として公表しています。日経のスマートワークのホームページにアクセスしていただければ、過去の報告書もご覧いただけます。

その中でも示しているのですが、「ジョブ型」と「リスキリング」は、セットで進めなければ企業のパフォーマンスは上がらない、という分析結果が出ています。リスキリング単体ではなく、それを活かせる雇用の仕組みとの連動が不可欠なんですね。

こうした分析も含め、今後の人的資本経営を考えるうえで、非常に重要な論点になってくると考えています。

人的資本経営の核心──スキル、稼働率、ウェルビーイングの関係性

――スキルの獲得や活用には時間もかかるとのことでしたが、それに対して企業はどう取り組めばよいのでしょうか。

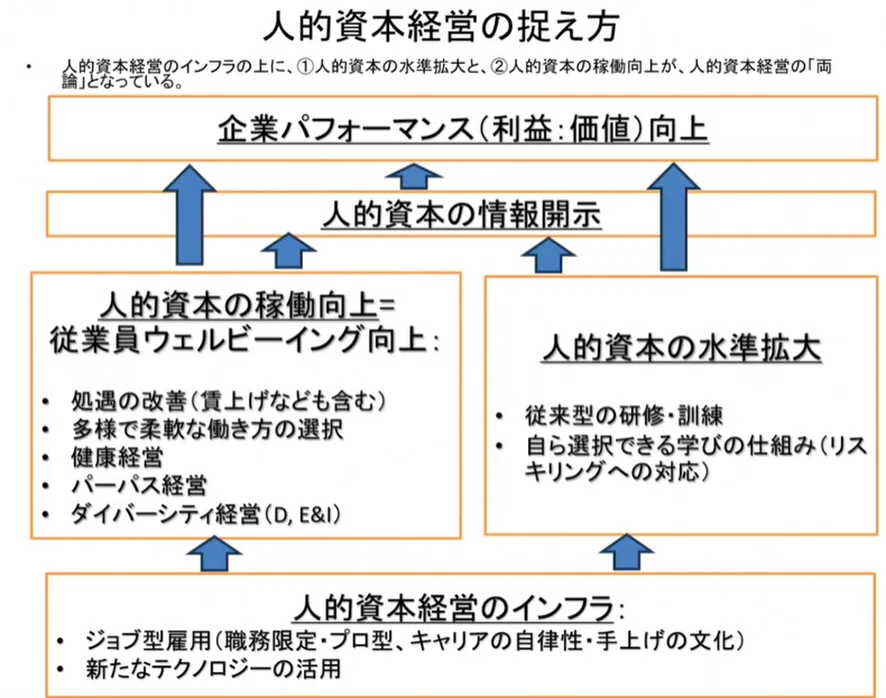

はい、私が「稼働向上」という話をしたのは、まさにそこに関わってきます。新しい能力やスキルを身につけるには時間がかかりますし、それが実際にパフォーマンスとして発揮されるまでにも、どうしてもタイムラグがあるんです。

企業としては、何かしらの投資をしたらすぐに成果が見えることを期待しますよね。しかし、人的資本の場合は、新たな機械を導入するのと同じようにはいかない。たとえば、工場を新設しようとしたら、設計から建設、稼働まで何年もかかります。それと同じで、人材への投資もすぐに結果が出るわけではないんです。

そこで大事になるのが、今ある「人的資本」をいかにうまく活用するか。つまり、すでにいる人たちが持っている能力やスキルを、きちんと発揮できているかどうかを見直すことです。たとえば、工場であれば、稼働率が低い設備をフル稼働させることで生産量をすぐに増やすことができる。人的資本についても、似たような考え方ができるわけです。

――では、人的資本の「稼働率」を上げるには、どうすればいいのでしょうか。

ここで重要になるのが、「ウェルビーイング(Well-being)」です。単に働かせればいいという話ではなくて、その人が自分の能力を自然に発揮できる状態――つまり、身体的にも精神的にも社会的にも良好な状態にあることが重要なんです。

いくら高いスキルや経験があっても、心身の状態がよくなければパフォーマンスは発揮されませんし、仕事への熱意や意欲がなければ能力を活かすことも難しい。

実際に「働き方改革」が始まったときも、企業側には「労働時間を減らしただけでは意味がない、もっと生産性を上げてくれないと困る」という声がありました。でも、働き方改革の本質は、労働時間の削減を通じて従業員のウェルビーイングを高め、結果として意欲や集中力が向上し、生産性も上がる――という好循環を生み出すことにあります。

――企業はウェルビーイングをどのように捉え、管理していくべきでしょうか。

ここで鍵になるのが、「エンゲージメント」の測定です。最近では、多くの企業が従業員エンゲージメント調査を定期的に行い、職場の状況を可視化する取り組みを進めています。

エンゲージメントには大きく分けて2つあります。一つは「仕事に対するエンゲージメント」。これは、仕事に熱意を持てるか、没頭できるか、活力を感じられるかということです。もう一つは「組織に対するエンゲージメント」。たとえば、この会社に長くいたい、この組織のために貢献したい、という気持ちですね。

この両方が高まっている状態が、ウェルビーイングの高い状態でもあるわけです。企業としては、こうした状態をいかに生み出し、維持していくかが問われています。

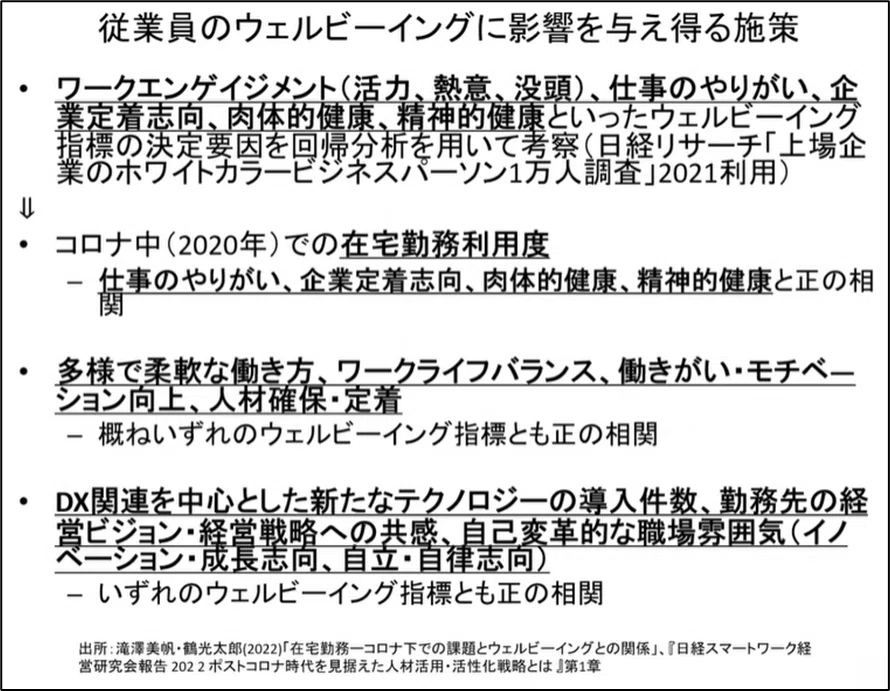

私たちの研究でも、働き方改革やテクノロジー導入など、さまざまな取り組みがウェルビーイング向上に寄与していることがわかってきています。もちろん、これは一つの施策でどうこうなるものではなく、複数の取り組みを組み合わせて、全体として好循環をつくっていくことが大事です。

今は多くの企業で、この「ウェルビーイングとパフォーマンスの関係」に対する関心が高まってきており、ようやく本質的な人的資本経営が動き出していると感じています。