【取材】ハウス食品グループの「3つの責任」を中核とするサステナビリティ推進 – 考え方・体制・事例の紹介(前編)

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

こんにちは。今回は、カレールウやレトルトカレーで知られるハウス食品グループが取り組むサステナビリティについて詳しく取材した内容をご紹介します。食を通じて、健康で豊かな社会の実現を目指す同社の取り組みについて、ハウス食品グループ本社株式会社コーポレートコミュニケーション本部サステナビリティ推進部の南さん、出口さん、田中さんにお話を伺いました。

出口 昌義 さん(左)、田中 聡 さん(右)

すべての活動の根幹にある「3つの責任」 – ハウス食品グループのサステナビリティ

――御社の理念や経営戦略において、サステナビリティの取り組みはどのように位置付けられていますか?具体的には、サステナビリティがどのような役割を果たしているのか、また企業の長期的なビジョンや目標達成に向けてどのように貢献しているのかについてお聞かせください。

サステナビリティ推進部長 南 俊哉 さん

南さん:このご質問には、第八次中期計画を発表した際の情報をもとにご説明させていただきます。

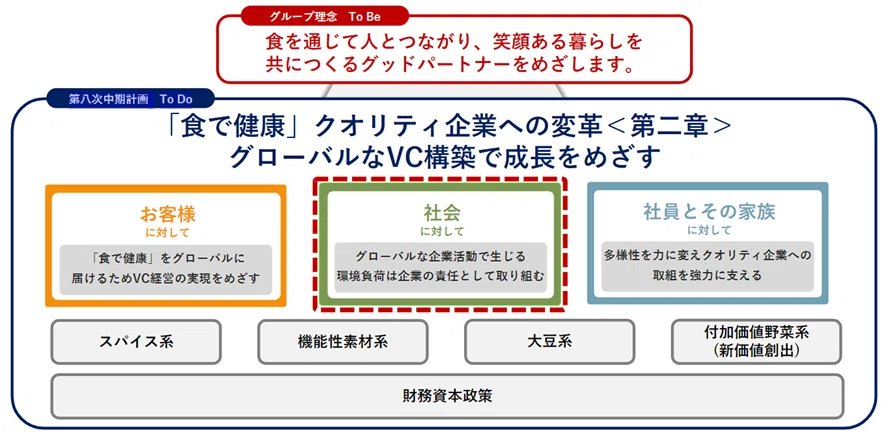

こちらは弊社の中期計画に関する説明会の際に使用した資料です。今年4月に行われたその説明会で第八次中期計画を発表しました。以下の図は中期計画の全体像となります。

(出所:ハウス食品グループ本社 第八次中期計画説明会資料)

南さん:図の一番上に「グループ理念 To Be」と書いてあるように、私たちはグループ全体の理念として「食を通じて人と人を繋げ、笑顔で暮らしを共に作るグッドパートナーを目指す」を掲げています。

その下には、グループ理念を実現するための一里塚として「第八次中期計画 To Do」を位置づけ、私たちが何をやるべきかという具体的なアクションが記されています。この中期計画では「『食で健康』クオリティ企業への変革<第二章>」を掲げ、グローバルなバリューチェーンの構築を通じて成長を目指しています。

私たちが掲げた理念に紐づく大切な考え方が「3つの責任」です。それは、お客様への責任、社会への責任、そして社員とその家族への責任です。これら「3つの責任」を果たすことによって、グループの理念を実現していくという考え方です。グループ全体のメンバーがこの「3つの責任」を意識して取り組むことが、基本的なスタンスとなっています。

また、私たちの部署は今年の4月から「サステナビリティ推進部」という名称を使用していますが、企業全体の理念としては「サステナビリティ」という言葉を使わず、「3つの責任」という表現を用いることで、私たちの責任範囲と目的を明確にしています。サステナビリティという概念について、私たちはこれを社会の持続性と企業の持続性を両立させることと理解しています。つまり、お客様、社会、社員とその家族に対する責任を果たすことが、まさにサステナビリティに繋がると考えています。

現場に浸透する「3つの責任」:「お客様への責任」「社員とその家族への責任」「社会への責任」の各視点を中計に組み込むことで加速

――「3つの責任」という表現を使って、貴社の責任範囲と目的を明確にしている点は、とても印象的です。特に、サステナビリティを社会の持続性と企業の持続性の両立と捉え、お客様、社会、そして社員とその家族に対する責任を包括的に見ている点が興味深いです。

この「3つの責任」やサステナビリティ推進の考え方を現場にどのように浸透させていますか?

南さん:まず、サステナビリティ推進へのトップの思いについてですが、「3つの責任」の言葉で、トップからは常に明確なメッセージが発信されています。このメッセージは対外的にも開示されており、社内でもグループ全体の部署長向けに直接伝える機会があります。「3つの責任」は担当部署ごとの役割分担ではなく、「3つの責任」すべてを各社員が果たすことが大事としています。

現場で「3つの責任」を推進するための特別な仕組みは設けていませんが、現場との会話やコミュニケーションが重要だと感じています。個々のリーダーシップに頼る部分も大きく、直接対話を通じて理解を深めることが必要です。

グループ本社が設立されたのが2013年で、その際にグループ理念が策定されました。当時の社長である浦上がこの理念を作成し、その中で「3つの責任」という概念が導入されました。この考え方は、ピーター・ドラッカーの著書『企業とは何か』に基づいて整理されたもので、これが「3つの責任」の始まりです。

「3つの責任」が導入されてから急激な変化があったわけではなく、徐々にその意味が浸透していったという印象です。初めは新しい概念に対して戸惑いもあったかもしれませんが、今ではサステナビリティという言葉が普及する中で、その重要性が徐々に理解されてきていると感じています。

サステナビリティ推進部 健康推進課 田中 聡 さん

田中さん:「3つの責任」についての考え方は浸透してきていると感じております。

グループ本社はもちろん、各事業会社においても、社員一人一人がサステナビリティ視点で何をすべきかを考えるスタンスが定着してきました。例えば、食品ロスへの取り組みがその一例です。各部門で自分たちの役割や取組みについて積極的に話し合うことで、これまで以上に「3つの責任」に基づいた行動が浸透していると感じています。

南さん:2013年にグループ理念が策定され、「3つの責任」という言葉が登場しましたが、この概念が中期計画に反映され始めたのは少し後のことです。六次中期計画から、この「3つの責任」をテーマとして設定するフレームが初めて導入されました。この時から、「3つの責任」というワードが徐々に浸透し始めたと感じています。

2013年当初はまだ中期計画に反映されていなかったため、今のような考え方には至っていませんでした。しかし、第六次中期計画からこのフレームが導入されたことで、社員の理解も深まってきたと思います。継続的に言い続けることと、中期計画に組み込むことが重要だったと考えています。

サステナビリティに関する社員のリテラシーについてはまだ向上の余地があると感じています。統合レポートを発行しており、このレポートでは「3つの責任」について詳しく説明しています。特に投資家の方々にはよく読まれていますが、全てのステークホルダー 特に社員の理解は不十分と考えています。これを踏まえ、グループ各社と密にコミュニケーションを取りながら、理解を深める取り組みを強化していくことが重要だと考えています。

――御社がサステナビリティを推進する際に、参考にしているベンチマークや情報収集のために相談している専門家、あるいは連携している機関などがあれば教えていただけますか?

南さん:私たちは食品メーカーとして、国内外の食品関連企業を調査・分析し、政府やグローバルなイニシアティブの情報も積極的に参照しています。外部のコンサルティング会社も活用しており、情報収集だけでなく、戦略立案においてもサポートを受けています。特に気候変動に関しては、GHGプロトコルの改定や他社の取り組みを注視しています。

「社会への責任」に関連するKPI:自社と社会に対する影響度の2軸を考慮して設定

――「3つの責任」を浸透させるための鍵は、継続的に言い続けることと中期計画に組み込むことだという指摘は非常に示唆に富んでいますね。次に「3つの責任」に関連するKPI(重要業績評価指標)について教えていただけますか?

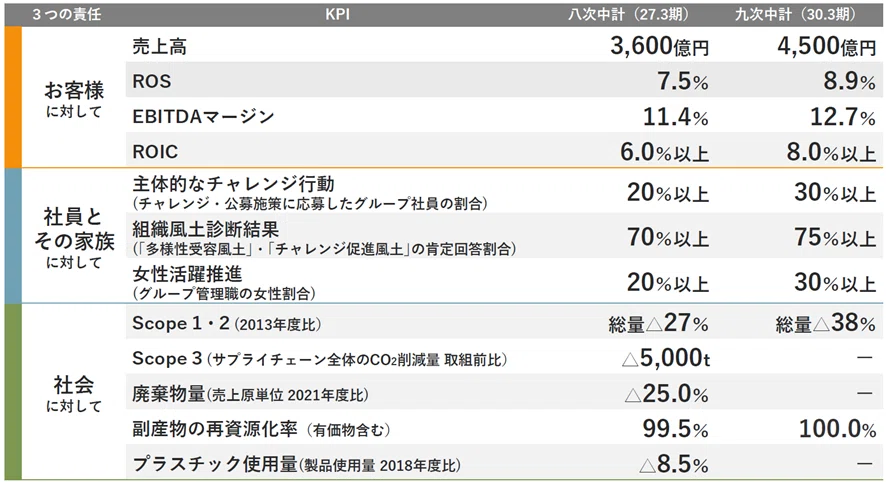

南さん:第八次中期計画では、「3つの責任」に関して次のようなKPIを設定しています。このKPIは最終的には取締役会で決定されます。「3つの責任」の中計策定については、それぞれ担当部署があります。社会に対しては私たちの部署が担当し、社員に対しては人材部門が、お客様に対しては経営企画が担当しています。

私たちの部署が特に関与しているのは社会に対する責任の部分ですが、企業にとっての影響度と社会に対する影響度の2軸でそれぞれの優先度の高低を考慮して重要課題、およびそれに紐づくKPIを決定しています。

(出所:ハウス食品グループ本社 第八次中期計画説明会資料)

サステナビリティ推進を支える体制①: 環境の取り組みを支えるグループCSR委員会

――次に、「3つの責任」を実際に推進していくための体制について教えていただけますか?

南さん:サステナビリティに特化した特別な体制は基本的に設けていません。私たちが掲げる「3つの責任」、これがすなわちサステナビリティに繋がるものです。そのため、すべての取り組みがイコールサステナビリティへの取り組みと考えていただければと思います。

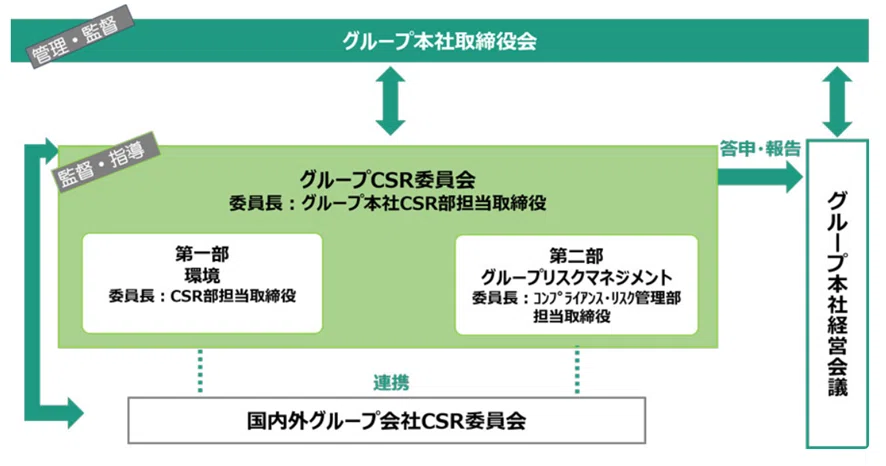

いわゆるサステナビリティ委員会のようなものは当社にはありませんが、CSR方針に基づいて、グループ全体の効果的・効率的なCSR活動を推進するためのグループCSR委員会があります。この委員会は、グループ各社や各部会の活動、その他のCSR関連活動を監督・指導するとともに、グループ全体のCSR連携強化を図る役割を担っており、環境とリスクマネジメントにフォーカスしたテーマで運営を行っています。私たちは環境マネジメントシステムISO14001を認証取得しており、その枠組みを通じてPDCAサイクルを活用しながら、環境関連の活動を推進しています。

(出所:ハウス食品グループ本社HP)

南さん:この環境マネジメントシステムISO14001の中では、グループCSR委員会が最上位の会議体として位置付けられています。この委員会には、グループ本社の役員や社外取締役、そしてグループ会社の各社長が出席しています。

この構造を支えるために、グループ環境全体会議や国内のグループ各社の環境管理委員会といった下部組織があり、これらの組織と連携しながら活動を進めています。

サステナビリティ推進を支える体制②: 自社含めサプライチェーン全体での人権取り組みを推進する人権推進チーム

南さん:また、昨期から人権への取り組みを強化しており、「人権推進チーム」を結成しました。このチームの責任者はサステナビリティ推進部長で、様々な部署のメンバーが参加しています。

このチームで人権課題推進に向けた仕組みや体制の検討、継続的な情報収集を行い、グループ経営会議へ答申・報告し、来期の方針の提案を行います。また、取り組み状況の共有、協議を行っています。

<人権推進チームの体制>

責任者 :サステナビリティ推進部長

メンバー:ハウス食品グループ本社 人材戦略部、広報・IR部、コンプライアンス・リスク管理部

事務局 :ハウス食品グループ本社 サステナビリティ推進部サステナビリティ企画課

(出所:ハウス食品グループ本社株式会社HP)

南さん:この人権推進チームを立ち上げたのは、2022年9月に経済産業省が策定した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を受け、その方向性に合わせて意識を持つ必要があると感じたためです。

私たちの職場には外国人労働者の方々がいらっしゃいます。彼らに対してもしっかりと責任を持って対応する必要があります。

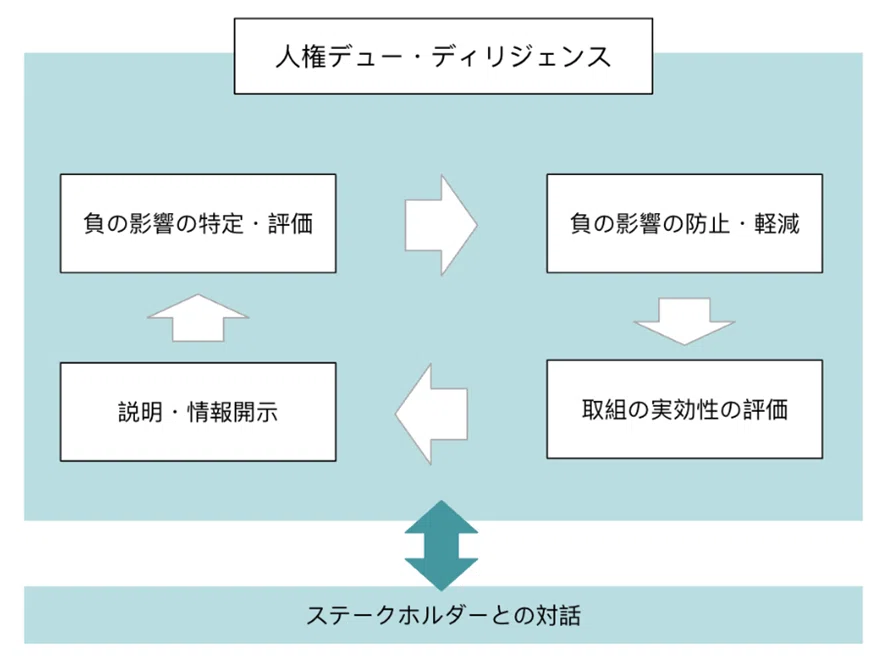

政府のガイドラインには、企業として重要なリスク領域を特定して取り組むことが求められています。そのため、私たちもまず負の影響としての重要なリスク領域を特定し、その上で対策を進めています。

(出所:ハウス食品グループ本社HP)

(※)人権デュー・ディリジェンスとは、自社の事業活動や取引関係において、人権侵害が発生しないようにリスクの有無を調べ、必要に応じて対策を講じるマネジメントの仕組みを指します。

南さん:2024年3月に人権リスク情報を再整理した結果、国際的に問題視されている2つの事項において優先して取り組むべき重要な人権リスク領域を特定しました。それは、「1. 日本における技能実習制度・特定技能制度を利用する外国人」と「2. 原包材サプライヤー」です。

サステナビリティ推進を支える体制③:潜在的課題に対処するイシューマネジメント

南さん:また、3年前から「イシューマネジメント」という仕組みを導入しており、これは、顕在化したリスクではなく、潜在的に対処が必要なテーマについて優先度を評価し、高いものから取り組むというマネジメントシステムです。この中で、人権問題が重要なテーマの一つとして浮上しています。

イシューマネージメントチームには、広報、IR部を中心に、私たちの部門、経営企画、コンプライアンス部が参加しており、このチームで議論し、経営会議に提案を行っています。グループ本社として、各部署のメンバーが各事業会社と連携して環境に関する取り組みを進めています。