【取材】人と自然と響きあう:サントリーのサステナビリティ経営推進(前編)

今回は、日本を代表する食品メーカーとしてグローバルに事業を展開するサントリーグループのサステナビリティへの取り組みを詳しく取材し、より良い結果を生み出すためのサステナビリティ推進のメカニズムをどのように構築すべきかを考察します。サントリーホールディングス株式会社サステナビリティ経営推進本部の北村暢康さん、内田雄作さん、岡林千智さんにお話を伺いました。

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田奈津美

1.サステナビリティを経営の中核に据える

サステナビリティの取り組みは、単なる企業の社会的責任の枠を超え、戦略的な経営要素としての位置づけが求められる時代になっています。これを実現するには、サステナビリティを本質的に理解し、経営戦略に深く組み込むことで、継続的な利益創出と社会的価値の実現を両立させる必要があります。そのためには、戦略的かつ革新的な発想が欠かせません。さらに、こうした取り組みが生み出す社会的インパクトにも目を向け、長期的な視野で評価することが重要です。同時に、組織論の観点から、こうした取り組みを支える体制や文化を築くことも、成功に不可欠な要素です。

(1)サントリーのサステナビリティへの強いコミットメント

サステナビリティが企業経営の重要な柱として注目される中、サントリーはサステナビリティを事業運営の中核に据えた取り組みを進めています。同社の内田さんは、「サステナビリティは単なる社会貢献ではなく、事業そのものの持続的な運営と密接に結びついている」と述べ、サステナビリティがCSR(企業の社会的責任)とは異なり、企業の事業活動と切り離せない経営戦略として位置付けられるべき、事業の持続可能性を確保するための重要な経営要素であるとしています。

サントリーは、創業以来掲げてきた「人と自然と響きあう豊かな生活文化を創造し、『人間の生命(いのち)の輝き』をめざす」という企業理念を基盤に、長期的な環境保全活動を展開してきました。例えば、「愛鳥活動」や「天然水の森」プロジェクトといった具体的な取り組みは、いずれも持続可能な社会の実現に寄与しており、事業活動とも深く結びついています。

同時に、サステナビリティの取り組みは、時代に即した進化が求められています。社会や環境の変化、そして生活者の価値観の多様化が進む中で、サントリーは、変わらない理念を軸に、社会や環境の変化、生活者の価値観の多様化に応じてサステナビリティ戦略を進化させ、事業の持続可能性と社会的価値の創出を両立させています。気候変動や資源循環といった現代的課題に柔軟に対応し、具体的な目標や数値を設定することで進捗を可視化し、ステークホルダーからの信頼を得ながら持続可能な社会の実現を目指しています。

(2)「水と生きる」サントリーのサステナビリティ戦略:地域共生と事業価値の両立

サントリーは、「水」を事業の根幹を支える最重要資源と位置付け、その保全と管理をサステナビリティ活動の中核に据えています。同社の岡林さんは、「社会の期待と自社の使命を徹底的に議論した結果、『水』が重要テーマとして浮かび上がった」と説明しています。このテーマ設定は単に社会課題への対応に留まらず、地域社会や自然環境との結びつきを反映したものです。

「水と生きる」という企業理念のもと、サントリーは製品の原料としての水の重要性を超え、地域や自然との共生を目指す広範な取り組みを展開しています。内田雄作部長は、「水は当社製品のほぼすべてに使用され、経営において最も重要な要素」と語り、水資源の保護が事業の持続可能性に直結していると強調します。

こうした取り組みは、社会課題への対応と事業価値の向上を両立させる戦略として進められています。企業理念は、サントリーの事業活動の方向性を明確に定める指針となっています。

出所:サントリーホールディングス

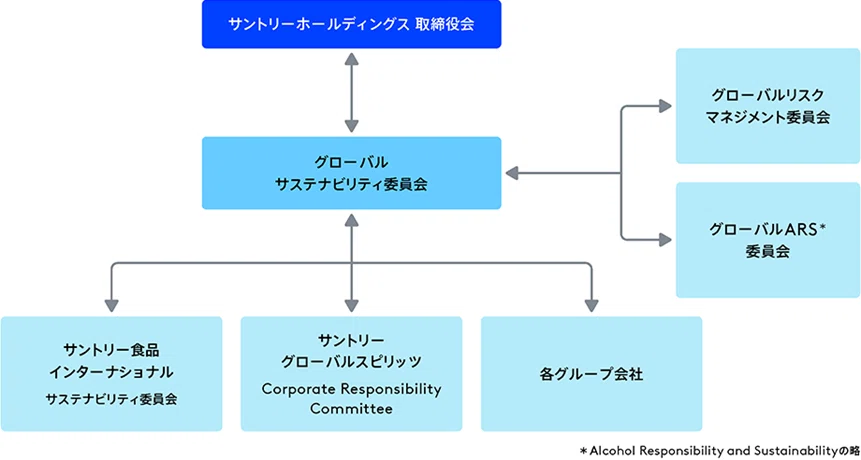

(3)サントリーのサステナビリティ推進体制:グローバル委員会と経営基盤の強化

同社の取り組みを支える中核として機能しているのが「グローバルサステナビリティ委員会」です。当委員会は年6回程度開催され、マテリアリティで特定された重要課題に対する進捗状況や方針についての議論を行っています。また、年4回程度の取締役会への報告などを実施しています。

また、サントリーでは「グローバルリスクマネジメント委員会」との連携も強化し、マテリアリティで特定された課題とリスクマネジメントを一体化して評価する仕組みを構築しています。この仕組みによって、課題ごとの対応が効率化され、柔軟かつ実行力のある体制が整えられています。

出所:サントリーホールディングス資料

北村さんは、「経営陣との日常的な対話を通じて、サステナビリティに対する関心がさらに高まり、トップダウンでの推進が組織全体に浸透している」と述べています。こうした取り組みにより、サントリーは持続可能な社会の実現に向け、経営基盤を強化するとともに、企業としての責任を果たしています。

(4)サステナビリティを経営の中核に据えるサントリーの取り組み

・「サステナビリティ経営推進本部」の進化

サントリーは、サステナビリティ活動を企業経営の中核に据え、環境や社会課題への対応を一層強化しています。その中核を担うのが「サステナビリティ経営推進本部」であり、この部門は時代の変化に合わせて進化し続けています。

サントリーのサステナビリティ部門は、もともと環境保全を目的とした環境部として活動を開始しました。しかし、2017年に「サステナビリティ戦略部」へと名称を変更。国連の持続可能な開発目標(SDGs)やパリ協定といった国際的な動向に対応し、環境課題にとどまらず、幅広い社会課題への対応を進める体制へと変化しました。その後、「サステナビリティ経営推進本部」として、事業戦略の中核を支える役割を果たすようになりました。

内田さんは、こうした部門の役割について「本部が存在していること自体が、まだ道半ばであることを示している」と述べ、サステナビリティが事業運営に自然に組み込まれ、本部の存在が不要になる日を目指していると語ります。

・トップのリーダーシップ

サントリーのサステナビリティ推進を支える大きな力の一つが、経営トップの積極的な関与です。新浪剛史社長は、バリューチェーン全体でのGHG(温室効果ガス)削減を重要課題として明示。スコープ3を含むGHG排出削減の全社的な目標をトップメッセージとして発信し、社員一人ひとりの意識向上につなげています。

・部門間の協力を深める対話と「スモールスタート・クイックウィン」重視の実践

北村さんは、事業部門や生産部門での経験を活かし、各部門との深い対話を通じてサステナビリティ活動を推進してきました。「ブランド価値に貢献する未来の投資」としてサステナビリティ活動の必要性を丁寧に説明し、事業部門が予算を管理する中で、部門の協力を得るための基盤を築いています。膝詰めの対話を重ねることで、事業部門の理解を深め、全社的な取り組みを支える仕組みを構築してきました。

同時に、最新の社会事例や他社の取り組みを積極的に紹介することで、サステナビリティ活動の意義や価値を伝え、共通認識を醸成しています。

また、社内で進める実際のプロジェクトにおいては、「スモールスタート・クイックウィン」を重視しています。目に見える形で成果を早く出すことが、社内の理解・支持を広げるためには欠かせないと考えています。

・グローバル展開の中でのサステナビリティ活動

サントリーでは、特にグローバル展開の中で理念や環境に対する思いを各地で根付かせることが重要となってきています。そのため、研修プログラム「サントリー大学」を通じて、世界中から社員を集めて日本での体験を提供し、各国でアンバサダーとして理念を伝える役割を担ってもらう取り組みが行われています。

実際のサステナビリティ活動は地道な積み重ねが鍵であり、研修や勉強会の繰り返しが効果を生むと考えています。北村さんは「単発の取り組みではなく、何度も対話を重ねることで、次第に理解が深まり、活動が根付いていくという実感がある」と述べています。

2.サステナビリティ戦略の基盤とマテリアリティ分析

マテリアリティとは、企業が持続可能な成長を遂げ、価値を高めていく上で、優先して取り組むべき重要な課題を指します。この課題を特定する際には、企業自身が主体となり、「誰にとって、何のために重要な課題を選ぶのか」という目的を明確にし、戦略的に選定することが求められます。こうして特定されたマテリアリティを基に、企業はリスクを抑えつつ機会を最大化するための具体的な行動計画を策定し、実行していきます。このプロセスでは、KPI(重要業績評価指標)を設定し、具体的な施策を設計して進め、効果を測定・評価する仕組みが必要です。こうした取り組みには長期的な視点が欠かせませんが、進めていくうちに、例えばジェンダー平等への従業員意識の向上や、非財務的課題に対する全社的な理解が進むといった形で、具体的な成果が徐々に見えてくるものです。

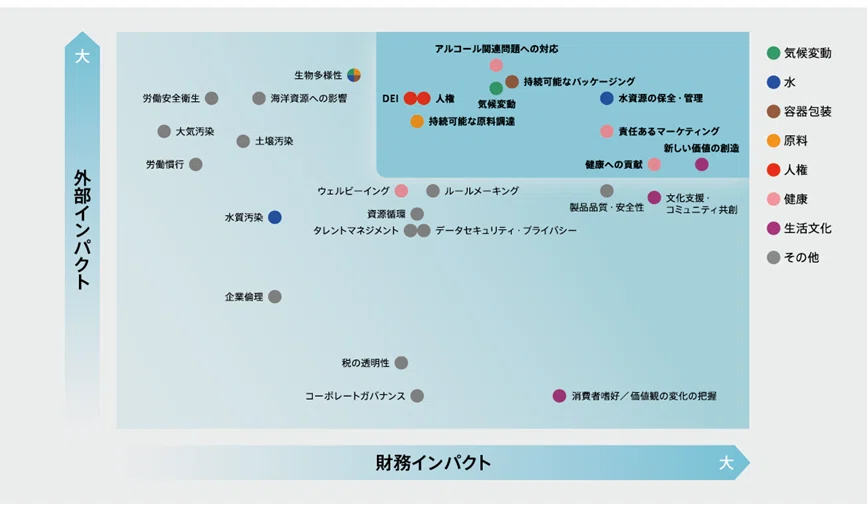

(1)マテリアリティ分析を活用した取り組みの基盤形成

サントリーは、サステナビリティ戦略を推進する基盤として、マテリアリティ分析を積極的に活用しています。この分析を通じて、事業運営上の重要課題と、社会に大きな影響を及ぼす課題を体系的に抽出し、優先的に取り組むべき領域を明確化しています。これらの課題は、社内外のステークホルダーとの議論を重ねて戦略化され、経営戦略と密接に結びついています。

出所:サントリーホールディングス資料

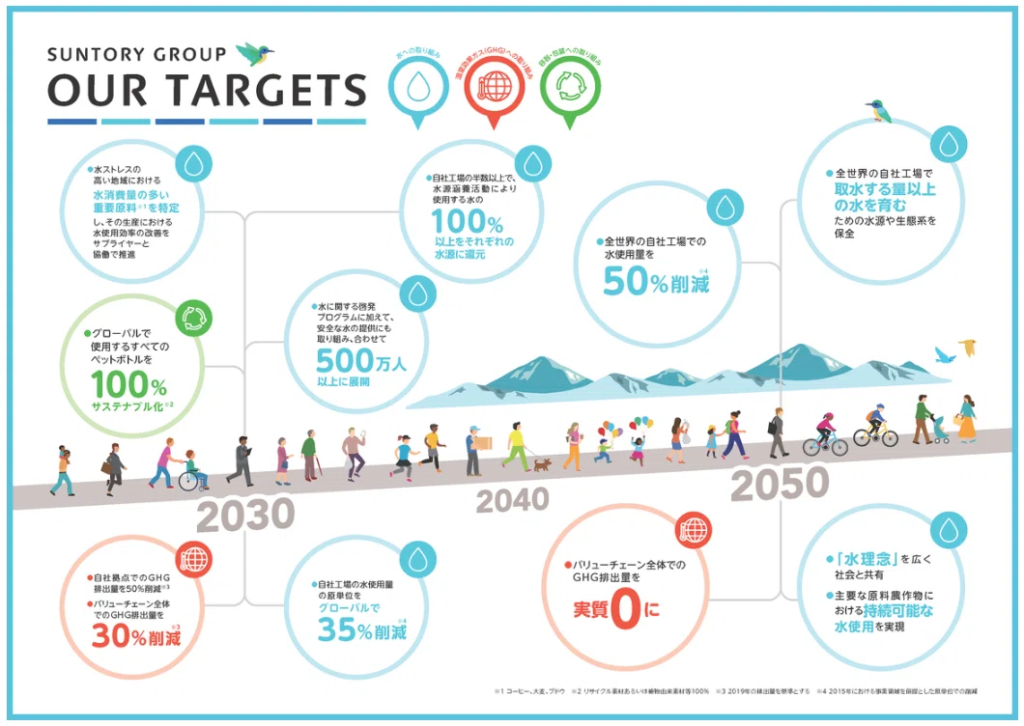

(2)「水(生物多様性)」「容器・包装(循環経済)」「気候変動」など重点テーマを整理

サステナビリティの重点テーマとして同社が掲げるのは、「水(生物多様性)」「容器・包装(循環経済)」「気候変動」の3つです。これらのテーマに対して、2030年を目標年とする具体的な数値目標を設定し、その進捗を外部に積極的に開示しています。内田さんは、「数値目標の設定は、社内外の信頼を得るために不可欠な要素であり、透明性の向上にも寄与している」と述べ、進捗管理の重要性を指摘しています。

出所:サントリーホールディングスホームぺ―ジ

3.水(生物多様性)への取り組み

生物多様性の保全は、持続可能な社会の実現に不可欠な要素です。自然界の多様な生態系は、企業活動や人々の生活を支える基盤となっており、その保全は環境だけでなく経済的・社会的価値の向上にも直結します。企業にとっては、生物多様性の維持を通じて原材料の安定供給や新たなビジネスチャンスを生む可能性が広がります。加えて、気候変動や土地の劣化が進む中、環境負荷の低減や地域社会との共生を図る取り組みは、企業の社会的責任を果たすだけでなく、ステークホルダーからの信頼を得る要因ともなります。このように、生物多様性への取り組みは、環境保全と事業の持続可能性を同時に実現する重要な戦略といえます。

・「天然水の森」活動の詳細とその効果(地下水涵養、生物多様性回復)

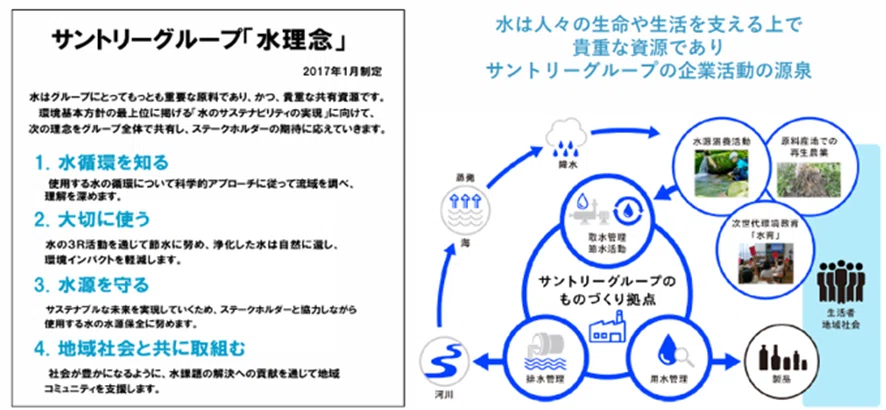

サントリーはその事業活動の中核に「水」を位置付け、「水理念」を掲げています。この理念は、単に製品の原材料としての水の重要性を認識するだけでなく、地域社会や自然環境との共生を目指す広範な取り組みにも表れています。

同社の内田さんは、「水は当社製品のほぼすべてに使用され、経営において最も重要な要素の一つ」と語り、この資源の保護が事業の持続可能性に直結していると強調します。

出所:サントリーホールディングス

サントリーは、単に自社工場の水使用量削減にとどまらず、工場周辺の「水流域」全体において、地域社会とも連携しながら水資源の保護に取り組んでいることが特徴です。この取り組みの一環として、20年以上続けている「天然水の森」活動では、自社工場で取水する以上の水を育むことを目的に、森林と生物多様性を保全・再生する活動を行っており、国内では既に工場で汲み上げる地下水量の2倍以上の水を涵養しています。これは、水が地域社会の共有財産であるという考えに基づき、サントリーが使用する以上の水を還元するための具体的な行動です。

また、「天然水の森」の活動が進む中で、生物多様性へのポジティブな影響も明らかになってきており、20年に及ぶ成果を「生物多様性「再生」レポート」としてまとめ、公開しています。

・地域社会との協業と「30 by 30」目標への貢献

また、環境省が推進する「30 by 30」目標(2030年までに日本の陸域と海域の30%以上を健全な生態系として効果的に保全することを目指す取り組み)にも積極的に参画。サントリーはこの目標達成において、国内企業として最多となる6か所が選定されるという実績を上げています。

・サステナビリティを事業価値に:『ウォーター・ポジティブ』で水資源への向き合い方を訴求

サントリーでは、サステナビリティ活動をブランド価値の一環として広く展開し、事業活動全体を巻き込んだ取り組みを目指しています。サステナビリティ部門主体の活動にとどまらず、例えば、「サントリー天然水」のブランドメッセージとして「ウォーター・ポジティブ」を掲げ、消費者にも訴求を行っています。このメッセージがテレビCMなどを通して発信されることで、水資源への取り組みについて広い認知を促すことになると考えています。

4.循環型社会の構築に向けた取り組み

循環型社会の構築は、持続可能な社会の実現に向けた重要な課題です。有限な資源を効率的に活用し、廃棄物の発生を最小限に抑えながら、資源を再利用する仕組みを確立することは、環境負荷を軽減するだけでなく、経済活動の安定性を保つ基盤となります。特に、プラスチックやアルミニウムといった資源の再利用は、気候変動への対応や資源枯渇のリスク軽減にも寄与します。企業にとっては、廃棄物削減やリサイクルを進めることで、コスト削減やブランド価値の向上を実現し、消費者の意識の変化に応えることができます。また、自治体や他企業との連携を通じた資源循環の推進は、社会全体の課題解決に貢献する手段ともなります。このように、循環型社会の構築は、環境保護と経済成長を両立させるための重要な取り組みです。

サントリーの取り組みの中心にあるのが、「ボトルtoボトル」の水平リサイクルをはじめとするペットボトルのサステナブル化です。使用済みペットボトルを新たなペットボトルに再生し、資源の効率的な再利用を可能にするなどの取り組みを進めています。2023年時点で、サステナブル化は国内飲料事業では53%、グローバルでは30%と進捗しており、目標達成に向けて確実に前進しています。

日本では、ペットボトルの素材としてのリサイクル率はトータルで80%を超える一方、「ボトルtoボトル」の水平リサイクル率は30%程度にとどまっているという課題があります。これを解決するため、サントリーは自治体や商業施設と協定を結び、使用済みペットボトルの回収ネットワークを強化しています。また、学校やイベントでの啓発活動を通じ、消費者にペットボトルを「資源」として意識させる教育活動も展開。現在までに200以上の市町村と連携し、地域との協力がリサイクル率向上に寄与しています。

・植物由来素材やリサイクルアルミ缶の導入など、素材改革の取り組み

さらに、サントリーはペットボトルの素材そのものにも革新を図っています。「サントリー天然水」で採用している植物由来素材を30%使用したペットボトルはその成果の一例です。同社は米国のバイオ化学ベンチャー企業・アネロテック社と共同で、植物由来素材100%のペットボトル開発に成功。現在は実用化に向けた取り組みが進められています。

さらに、ペットボトルに限らず、プラスチック全般のリサイクルを推進するため、「アールプラスジャパン」を設立。アネロテック社との共同開発技術を活用し、使用済みプラスチックの再資源化技術の実用化に向けた取り組みを進めています。このプロジェクトには46社の企業が参加しており、業界を超えた連携の好例となっています。

また、ペットボトルだけでなくアルミ缶のCO2削減にも注力しており、再生可能エネルギーによりCO2排出を抑制して製造したアルミニウムを用いた「グリーンアルミ缶」の活用にもチャレンジしています。これにより、サプライチェーン全体での協働を重視し、持続可能な資源循環の基盤を築いています。

出所:株式会社アールプラスジャパンホームぺ―ジ

出所:サントリーホームページ