【取材】外食セブン&アイ・フードシステムズのサステナビリティ(中編)

こんにちは。中編では、認知症本人ミーティングの開催やマテリアリティの制定とKPIの設定、mottECO(モッテコ)などの本業を通じたサステナビリティの推進について、前編に引き続き、株式会社セブン&アイ・フードシステムズ の中上冨之(なかうえふゆき)さんにうかがったお話を紹介します。

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

※前編はこちら👇

認知症の方の外出機会を創出「認知症本人ミーティング」の取り組み

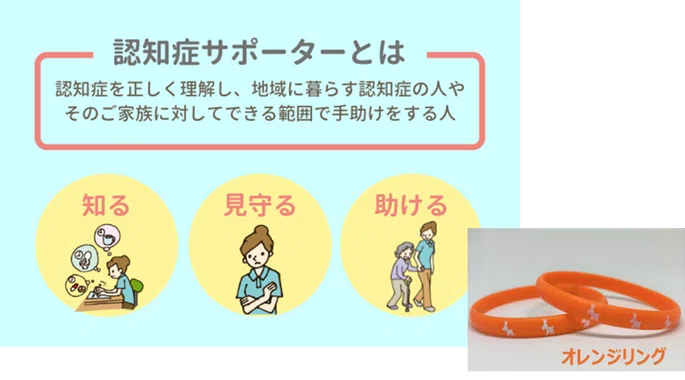

中上さん:当社のサステナビリティ推進チームが認知症サポーター養成の資格を取得し、地域の店長やアルバイトを含む希望者に対して「認知症サポーター養成講座」を実施しています。講座を受講し認知症サポーターとして認定された従業員は、オレンジリングをつけています。お客様には一定比率で認知症の方がいらっしゃいますので、そういった方が来店された時の対応をスムーズにするためです。

(https://tryt-worker.jp/column/kaigo/detail/ka421/)

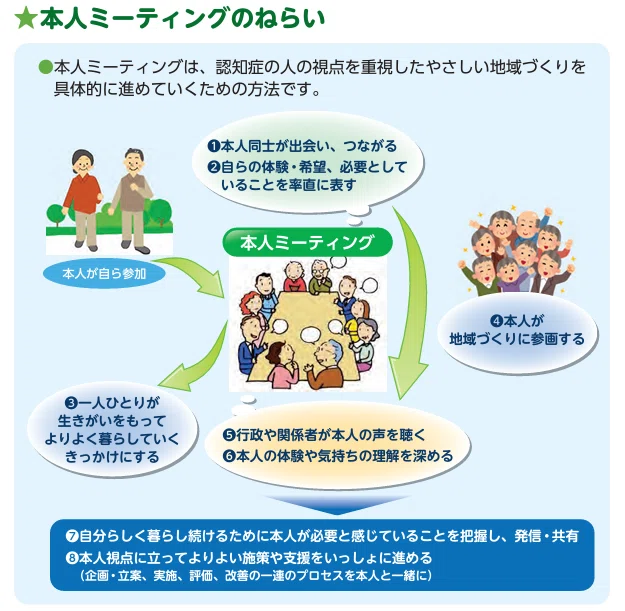

中上さん:認知症本人ミーティングの開催はそうした取り組みの一環です。店舗で会話をしたり食事をしたりしながらお話ししていただくことで、自然な環境での交流を促進しています。

自治体でも同様の取り組みはされていますが、例えば会議室で行われる場合など雰囲気的に少し話しづらい面があるようで、参加者が積極的にお話しをしにくいという状況になるケースがあるとのことです。

デニーズで開催する認知症本人ミーティングは、営業中の店舗で行うため、周囲の自然なざわめきのおかげか、会話が生まれ易いということで、この点が非常に好評です。

出所:厚生労働省 本人ミーティング開催ガイドブック

――そうですよね。少しお店に入っただけでも「今日は暑いですね」といった会話が弾みますよね。

中上さん:しーんとした静かな会議室でお弁当を食べるのとは違い、お店では注文や会計も自分で行い、従業員から季節のメニューの紹介を受けたりしながら自然におしゃべりができます。2年間お会計をしたことがない方や家族に止められていた方が、自分でお会計をするという貴重な体験ができたという例もあります。こうしたライブ感のある生きた体験を提供できることがお店ならではの強みだと考えています。

実施責任者の岩城も、当初はこの「認知症本人ミーティング」開催のために、自治体との交渉に苦労していましたが、今ではむしろ自治体の方から「うちでもやってもらえませんか」という依頼が増えているとのことです。

中上さん:当社のメイン業態であるデニーズは、コロナの影響で閉鎖せざるを得ない店舗があったり、24時間営業をやめるなど、大きな変化を経験しました。大勢での食事がタブーとされた時期を経て、テイクアウトや宅配の利用が増え、3〜4年前とはお客様の食事スタイルや店舗の利用方法が大きく変わりました。このような状況の中でも、リアル店舗を構えて営業する意味を見出す必要があると考えています。認知症本人ミーティングの取り組みは、デニーズのリアル店舗があるからこそ実現できるものです。

このように、単に長時間営業していて、どの店舗に行っても同じメニューが食べられるという利便性だけではなく、サステナビリティの観点から新たな価値を提供することを目指す取り組みが少しずつできてきていると思います。

マテリアリティの制定とLCAを考慮したKPIの設定

――現在のマテリアリティとその制定プロセスや、プロセス決定の考え方などについて教えてください。

中上さん:セブン&アイグループでは、共通課題として「7つのマテリアリティ」を設定し、それぞれの事業会社の特性に応じた取り組みをグループ方針として具体化しています。この推進を統括しているのはセブン&アイ・ホールディングスのサステナビリティ推進部です。各事業会社は自身の事業特性に応じて重点的に取り組むべき課題を特定し、数値目標を定めて取り組みを進めています。

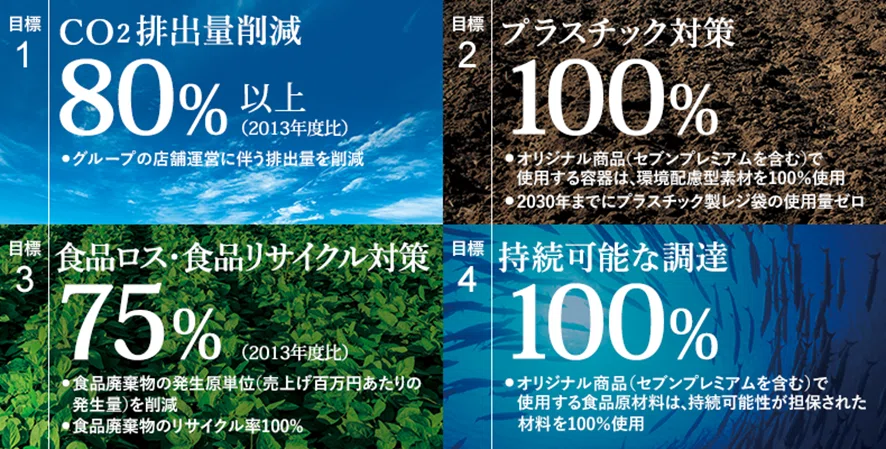

環境面では、『GREEN CHALLENGE 2050』で掲げた4つの目標が具体的な指標となります。

この4つの目標に絞ってわかりやすく示すことにより、マテリアリティが全従業員にうまく共有されていると感じています。

――目標やKPIの設定、取り組みの実行において、気を付けなければならないことはありますか?

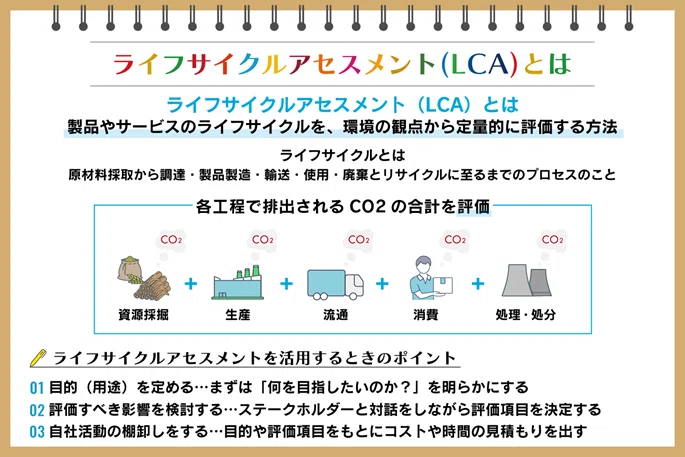

中上さん:環境の取り組みを推進する際は、部分最適に陥ってしまわないよう、常にLCA(ライフサイクルアセスメント)の視点を持ち、総合的に検討して目標や取り組み方針を決定することが重要です。

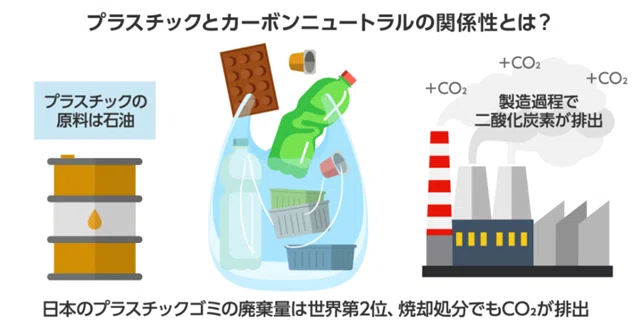

例えば、プラスチック対策においては、ただプラスチックを削減することだけが目的になりがちです。しかし、そもそもなぜプラスチックを削減するのかを知ることで、初めて取り組みが自分事として捉えられると考えています。「プラスチックは石油由来のものであり、石油として固定されていた炭素が廃棄時に燃やされて放出され、温暖化の原因となる」というメカニズムを知った上で施策を進めることで、何に置き換えていくのか、本当に紙化するだけでよいのかなど、情報を集めて検討する姿勢が生まれてきます。

中上さん:本来の目的は温暖化対策、つまりCO2削減が目的で、プラスチック削減は手段であるはずなのに、それ自体が目的化してしまい、その本来の目的を忘れてしまわないように、多角的に考えた上で様々な取り組みを提案し、実行していかなければならないと考えています。

出所:朝日新聞SDGsAction!(https://www.asahi.com/sdgs/article/14761028)

中上さん:プラスチック削減については、店舗で提供しているおしぼりに関して取り組みを始めています。現在、デニーズではプラスチック包装の紙おしぼりがドリンクバーのところに自由に取れる形で置いています。このおしぼりのプラスチック包装を削減するために、自動おしぼり供給器を導入し、実証実験をしています。

この機械は手をかざすとおしぼりが自動で出てくるもので、包装が不要なためプラスチック削減につながります。おしぼり1本あたりの削減量は0.4グラムと少量ですが、デニーズだけでも年間数千万本のおしぼりを使用しているため、全体で見ると年間20㌧ものプラスチックを減らすことができます。

しかし、この供給器自体がプラスチック製であり、全店舗に2台ずつ導入すると数百台が必要になります。また、供給器には耐用年数があり、廃棄時にも大量のプラスチックが出ることになります。そのため、今回のおしぼり供給器の導入については、実際にどれだけプラスチックが減るのか、耐用年数はどのくらいかを1年間試験運用した上で判断しました。

試算の結果、耐用年数後、機械が全て壊れて廃棄されても、運用期間中に削減される包装のプラスチックの量の方が圧倒的に多いため、導入しても問題ないと判断しました。さらに、おしぼり供給器のメーカーには、現在バージンプラスチックで作られているもののうち、一定以上を再生プラスチックに変更すること、また廃棄時も同様に一定割合を再利用する仕組みを整えることを要請しています。

このように、部分最適に陥るのではなく、取り組み全体が本来の目的に沿ったものになるように、常にLCAの視点を持って取り組むことが重要だと考えています。

――外食産業において、この数字がよくなれば社会にとっても、自社にとってもよいというような、数値やKPIはありますか?

中上さん:わかりやすい数字で言えば、食品廃棄物の削減量が挙げられます。

飲食業は1店舗ごとにガスや電気を使って調理を行い、その場でゴミも発生するため、生産と最終消費地が同一であり、エネルギー効率が非常に悪いという特徴があります。そのため、店舗でのエネルギー使用量をどのように削減していくかは、社会的にも大きなインパクトを持ちます。

電気、ガス、水道といった事業系のエネルギー使用量をモニタリングし、削減していくことでCO2排出量の削減を推進することはもちろん、絶対にゼロにできない部分をどのように置き換えていくかという取り組みも重要です。

企業経営とサステナビリティは表裏一体 本業を通じたサステナビリティ推進

――御社が理想とするサステナビリティ経営とはどのような状態でしょうか?

中上さん:まず、本業を通じた取り組みであることが大前提です。例えば、100億円の営業利益が出たから50億円を寄付するという形ではなく、その100億円の営業利益が出る過程で、社会貢献や環境負荷低減を実現していけるようになることが理想です。

事業を拡大すればするほど社会貢献や環境負荷低減につながる、こうした本業を通じた取り組みであることが重要です。

当社の事業でいえば、飲食の提供が本業ですので、例えば、前述のコーヒーループのカップのように、資源循環の中で作られた什器でお客様にコーヒーを召し上がっていただくことが環境負荷の低減につながる、といったことです。このように、「本業を通じて」という視点が最も重要で、企業経営とサステナビリティは独立したものではなく、表裏一体の関係にある状態が理想です。

――理想を10点としたとき、現状を何点と評価されますか?

中上さん:7点くらいだと思います。当社ができている点としては、自社の本業に目を向け、取り組むべき課題に優先順位をつけ、独自性のある取り組みを行っていることです。

そして最も特徴的で重要なのは、多くの取り組みを具体的な形にしていることです。

環境経営というと、啓発や発信に重点を置きがちですが、当社は単なる掛け声だけではなく、具体的な事業として実施しています。

例えば、食品ロス、食品廃棄物を削減するために、まずは食べ切りを積極的に推奨し、どうしても食べ残した場合はお客様に持ち帰っていただきごみにしないという「mottECO(モッテコ)」という取り組みを事業として進めています。

デニーズでは2021年4月、同業のロイヤルホストと連携して「食べ残し持ち帰り」の取り組みを、環境省が公募で決定した「mottECO(モッテコ)」という名称を使ってスタートさせた。同年10月から都内の100店舗に拡大実施したところ、開始前と比べて3倍ほどの食べ残し廃棄の削減を達成。持ち帰り容器も、それまで使用していたプラスチック容器を環境配慮素材に切り替え、食ロス削減とプラスチック削減の両立を図っている。

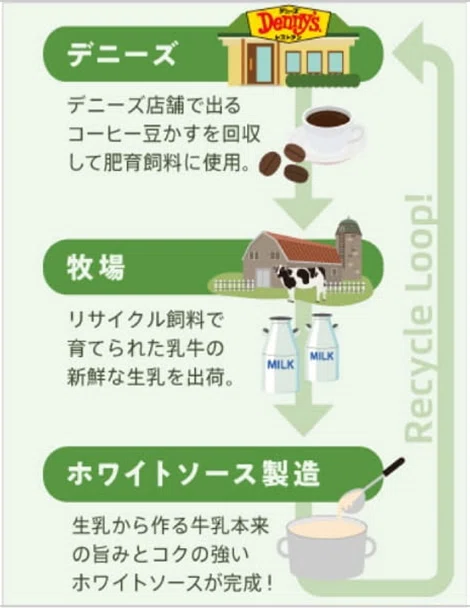

中上さん:他にも、「資源循環に取り組みましょう」と呼びかけるだけではなく、実際にコーヒーかすを集めて牛の餌にして、その餌で育った牛から採れた牛乳を使ったメニューを作ったり、店舗から出る食品残渣を堆肥化して、それを使用した畑から採れた野菜をメニューに使用するといった「食品リサイクルループ」の取り組みも行っています。

中上さん:また、先に述べたとおり、森林保護の啓発だけでなく、実際に山梨県北杜市の荒れた山を「セブン&アイ・フードシステムズの森」として再生する活動も行っています。

出所:セブン&アイ・フードシステムズ労働組合

サステナビリティ取り組み企業の紹介 その他の記事はこちら👇