人的資本とは何か、日本企業の課題とは――大妻女子大学鶴光太郎教授インタビュー(中編2/3)

本インタビューでは、企業の働き方改革やリスキリング施策に深く関わってきた鶴光太郎氏に、人的資本経営の考え方やその実践についてお話を伺っています。中編では、企業によるウェルビーイング向上への取り組みや、ダイバーシティ経営をめぐる日本企業の課題について、引き続きお話を伺ってまいります。

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 船井 隆

研究員 寺田 奈津美

前編はこちらから👇

ウェルビーイングは人的資本の土台──選べる働き方と多様性が企業を強くする

――ウェルビーイング向上における企業の取り組みについて、さらに詳しく教えていただけますか。

はい。我々の研究でも、働き方改革――特にコロナ禍で急速に普及した在宅勤務など――が、従業員のウェルビーイングを高める効果があるという結果が得られています。これは我々のデータに限らず、国内外のさまざまな研究でも共通して示されています。

なかでも重要なのは「働き方を選べる」という点ですね。自分の生活状況や働き方に応じて柔軟な選択ができるということが、ウェルビーイングを高める鍵になります。

さらに言えば、自分のキャリアを自分で描ける、自律的に設計できるという「キャリアの見通し」があることも、精神的な安心感につながり、やはりポジティブな影響があるとわかってきました。

加えて、テクノロジーをうまく活用できている企業ほど、従業員のウェルビーイング指標が高いという傾向もあります。つまり、テクノロジー導入も人材戦略と深く関係しているのです。

こうした企業の取り組みは非常に多様で、我々が出している報告書などでも一覧的に整理しています。在宅勤務の導入だけでなく、ワークシェアリングや副業制度、柔軟な勤務体系など、さまざまな制度がウェルビーイング向上に貢献しています。

また最近注目されている「パーパス経営」、すなわち経営理念やビジョンに対する従業員の共感や自己変革的な組織文化、成長志向の雰囲気づくりといった点も、分析の結果としてウェルビーイングを高める要因となっていることが分かっています。

――在宅勤務の是非について、アメリカでの動向と比較されることもありますが、日本企業の進むべき方向はについてはどうお考えですか。

非常によくある誤解ですが、「アメリカでこうだから、日本も同じようにしなければならない」という考え方には、大きな問題があると私は考えています。

アメリカや欧州はもともと「個室文化」で、職務も明確に分業されており、もともと在宅勤務を導入しやすい土壌がありました。逆に彼らはそうした極端な分業により、知識やアイデアのスピルオーバーが生まれにくいという課題を抱えていました。

その結果、GAFAのような先進企業は、リラックスしたオフィス空間での偶発的な会話や交流がイノベーションを生むといった「ワイガヤ型」の環境づくりに力を入れるようになったわけです。

一方、日本企業はもともと「大部屋文化」で、チームによる調整や協働は得意でしたが、個人が集中して仕事をする環境には課題がありました。だからこそ、日本ではこれまでのスタイルに加えて、個室的な働き方――つまり在宅勤務やテレワーク的な選択肢を加えていくことが生産性向上につながると私は考えています。

そして重要なのは、柔軟な働き方を選べるようにすることです。「みんな来い」という一律の方針ではなく、多様な働き方を認めることが、結果としてウェルビーイングの向上、ひいては企業の競争力にもつながると考えています。

――ダイバーシティ経営についてもお伺いしたいのですが、人的資本との関係や日本企業の課題はどのようにお考えでしょうか。

ダイバーシティは人的資本経営の中で極めて重要な要素です。とくに、従業員のウェルビーイングを高めるうえで、ダイバーシティが果たす役割は大きいと私は考えています。

ただし、「ダイバーシティを推進すれば業績がすぐに上がるか?」という問いに対しては、我々の分析でも明確な因果は出ていません。スマートワーク調査の中で、池尾先生や山本先生らとともに進めている研究では、「デモグラフィック・ダイバーシティ(性別・年齢・国籍など)」よりも、「コグニティブ・ダイバーシティ(多様な考え方・価値観・経験)」の方が企業のパフォーマンスにはより直接的に影響していることが示唆されています。

つまり、「見た目の多様性」よりも、「考え方や価値観の多様性」を受け入れ、それを活かせる組織文化のほうが、企業にとって重要なのです。

それでも私は、ダイバーシティの推進は「企業として当然あるべき姿」として取り組むべきだと思っています。SDGs的な視点――つまり社会的な責任や持続可能性という観点からのアプローチが大切です。そしてそれは長期的に見れば、企業の評価やブランド価値、さらには人材の確保・定着にも大きく影響してきます。

最近ではアメリカでも政治的な影響でダイバーシティ推進に逆風が吹いていますが、だからといって日本も後退すべきではありません。むしろ日本は、自国の文化や労働環境に即した形で、着実に前進していくべきだと強く思います。

――先ほど、アメリカにおけるダイバーシティ推進の逆風についてのお話がありました。特に近年では、米国の一部の政治勢力がダイバーシティ政策の見直しを声高に主張するようになってきていますが、背景には経済格差や人種間の摩擦といった構造的な問題があるとも言われています。このような動きがアメリカで見られる中、日本企業においても「欧米がそうなら、我々も…」といった論調が見受けられることがあります。こうした海外の動向と日本の企業経営の関係について、どのように整理して捉えるべきとお考えでしょうか?

はい、まさにご認識の通りだと思います。

アメリカにおけるダイバーシティ推進への逆風は、一部の白人労働者層――特に低所得層に属する人々が、経済的な不満や社会的な不安を「自分たちが後回しにされている」「優遇されていない」といった感覚として抱えており、それが他の人種・移民・女性といったマイノリティへの反発に転化している構図があります。これは社会的・経済的格差、教育格差、地域間格差など、複合的な構造的要因が背景にあります。

つまり、「ダイバーシティそのもの」への反発というよりも、「ダイバーシティ推進によって自分たちの立場が脅かされている」という被害意識が反発の原動力になっているのが実情です。これは欧米、特にアメリカ特有の文脈であり、アメリカでは政治的ポピュリズムと結びついて顕在化していますが、日本とは労働市場の構造も、社会の多様性の歴史的背景も異なります。

したがって、「アメリカでダイバーシティが後退しているから日本もそれに倣うべきだ」という論調は、まったく合理性がありません。むしろ日本は、自国における人的資本やウェルビーイングの向上という視点から、より戦略的・積極的にダイバーシティを進めるべき立場にあるといえます。

ダイバーシティは短期的な業績への影響だけでなく、従業員のウェルビーイング、社会的評価、そして中長期的な組織の持続可能性に大きく関わる概念です。その点で、日本企業が政治的潮流とは無関係に、自らの経営戦略としてしっかりと位置づけるべきテーマだと考えられます。

“ジョブ型”よりも本質を──いま日本企業が向き合うべき雇用改革

――ジョブ型雇用についてお伺いします。先生は「メンバーシップ型を切り崩す」ことこそが本質だと指摘されていましたが、日本企業がジョブ型的な働き方を効果的に取り入れていくためには、どのような視点や実務上の工夫が必要だとお考えでしょうか?

近年、日本でもジョブ型雇用への関心が高まる一方で、「成果主義」や「解雇優先型」といった誤解を含んだ議論が見られたり、職務記述書の整備だけで制度導入を終えてしまう“なんちゃってジョブ型”と呼ばれるケースも散見されます。

「ジョブ型」という言葉には、依然として誤解が非常に多いと感じています。「成果主義」「すぐ首を切れる制度」みたいなイメージが先行してしまって、実態とはかけ離れてしまっている。私はこれまでずっと、「それは本質ではない」ということを強調してきました。

また、単に職務を明示する、職務記述書を整えるだけで「ジョブ型を導入した」と言う企業もありますが、それは本質的ではありません。雇用契約そのものが職務に基づいて明示されていなければ、いくら文書を整えても、それを簡単に変更してしまう可能性があり、そうした運用が実態とのズレを生んでしまうんです。これが、いわゆる“なんちゃってジョブ型”の問題です。

私が提案しているのは、「ジョブ型を導入しましょう」ではなく、「メンバーシップ型をどう切り崩すか」というアプローチです。日本のメンバーシップ型は、職務も勤務地も労働時間も事前に限定されていない。その結果、人事部の命令一つで配置転換も転勤も、残業の有無も決められるという非常に柔軟すぎる仕組みになっている。

それを変えていく最初のステップとして、まずは労働時間の上限規制が導入されました。これは長時間労働の是正という面でも大きな変化です。そして、転勤についても、従来は「全国転勤あり」が当たり前でしたが、近年は本人の希望を尊重する動きが強まり、無理な配置転換はかなり難しくなってきています。

そして、残るのが「職務限定」の部分。つまりプロフェッショナル型の職務限定制度です。実際、我々の調査でも、このタイプの制度を導入している企業ほどパフォーマンスが高い傾向にあるという結果が出ています。ですので、今後はそこが焦点になってくると見ています。

ただし面白いことに、こうした取り組みを先進的に進めている企業ほど、「ジョブ型」という言葉をあまり使っていないんですね。なぜかというと、「ジョブ型 vs メンバーシップ型」というような二項対立的なイメージが先行して、現場に抵抗感を生んでしまうからです。

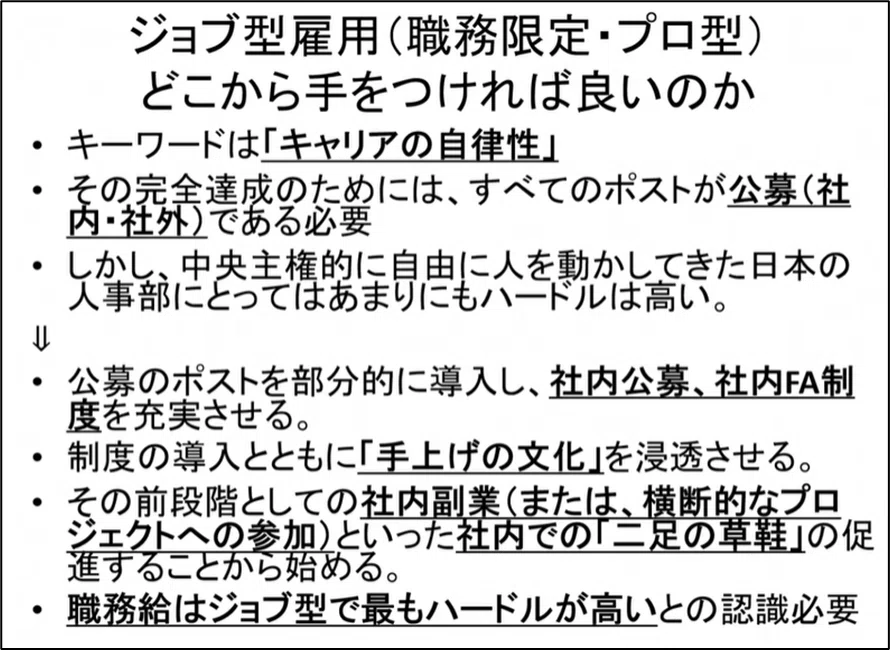

代わりに出てきたキーワードが「キャリアの自立性」です。個人が自分のキャリアを主体的に考え、動けるようにする。そして、それを支えるためには、企業の風土や文化そのものを変える必要がある。たとえば、「手を挙げる文化」がその代表です。

これが本当に実現されているかどうかを見る一つの指標が、「社内公募制度」です。つまり、すべてのポストに対して、必ず手を挙げるプロセスが設けられているかどうか。人事の一存での異動ではなく、「このポストに空きが出ました。希望者は手を挙げてください」というオープンな運用になっているかどうかが重要なんです。

私もOECDという国際機関で働いていましたが、あそこは完全にこの仕組みです。中の人も、外部からの人も、すべて公募でポストを埋めていく。社内異動も、すべて手を挙げることで決まっていく。

もちろん、いきなりすべてのポストを公募にするのは難しい。でも、まずは一部のポストで始める。そして副業制度や社内インターン的な取り組みを通じて、二足のわらじを履きながら「手を挙げる」経験を積む。研修も同じで、「自分で手を挙げて受けたい研修に参加する」という仕組みに変えていく。そういった土壌づくりが、今まさに始まっているところだと思います。

私はこれを「ステルス・ジョブ型」と呼んでいます。言葉としては使わずに、しかし中身としては着実にジョブ型の本質を導入していく。今の日本においては、そうした形の方がずっと効果的だと感じています。

多様性の時代におけるパーパスの力──人を動かす理念のつくり方

――次に「パーパス経営」についてお伺いします。

近年、企業経営における“パーパス”の重要性が強調されていますが、特に人的資本経営との関係においても、パーパスが果たす役割は極めて大きいように感じます。多様な人材が活躍する時代において、なぜパーパスがこれほどまでに重要なのか、そしてそれが人的資本の活用や組織運営にどう影響するのか、お考えをお聞かせいただけますか?

はい、私はこの「パーパス経営」というのは、まさに人的資本経営の根幹に位置づけるべき非常に重要な要素だと考えています。むしろここを軸にしてこそ、さまざまな施策や仕組みが自然に組み立てやすくなる、そういう力を持っていると思っています。

これまでの日本企業、特にメンバーシップ型の雇用では、同質的な人材を前提に、長時間にわたる密な協働――いわば「阿吽の呼吸」や「上司の背中を見て学ぶ」スタイルで組織運営がなされてきました。少し極端に言えば、言葉を交わさなくても察し合って仕事が進むような文化です。

ところが、今はそうしたやり方がもはや通用しなくなってきています。なぜなら、組織には多様な人材が必要になってきているからです。イノベーションを生むには、画一的な人材ばかりでは限界がある。女性、シニア、外国籍人材、さまざまなバックグラウンドを持つ人々が活躍することが求められている。

しかし、そうした異質な人たちが単に集まっているだけでは、組織としての一体感は生まれません。かつてのように、何となくの雰囲気でまとまる時代ではない。そうなると、「この企業は何を目指しているのか」ということを、明確に言語化して伝えられるかどうかが決定的に重要になります。

もはや、「企業価値の最大化」や「株主利益の追求」といった抽象的な目標だけでは、人は動きません。従業員一人ひとりが、「この企業が社会に対してどんな価値を生み出しているのか」、そして「自分はその中でどう貢献できるのか」を実感できること。それが働くモチベーションの源泉になる時代です。

また、かつてのように「つらいけど我慢すれば出世できる」というインセンティブ設計も、今の時代にはなじみません。だからこそ、企業が明確なパーパスを掲げ、それに共感した人たちが自発的に動くような文化が重要になってきます。

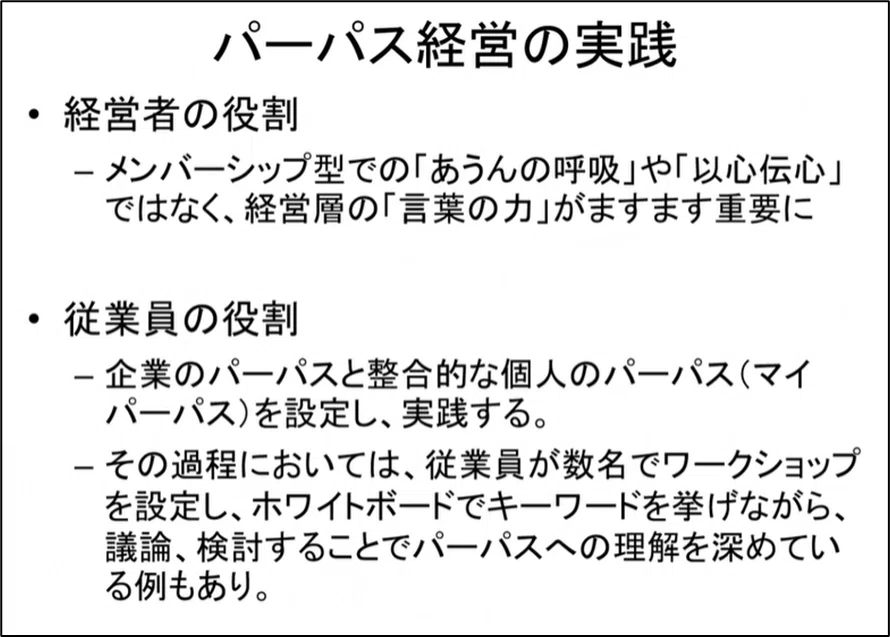

さらに最近の先進企業では、パーパスを経営陣だけで決めるのではなく、従業員からの声を積極的に取り入れながら策定するケースが増えています。このプロセス自体が、パーパスを“自分ごと化”するうえで非常に効果的です。

そして、これを浸透させるためには、リーダーがビジョンやミッションを明確な言葉で伝え、日常的に部下との密なコミュニケーションを通じて対話を重ねる必要があります。1on1のような仕組みを活用して、部下の悩みや志向をきちんと受け止めながら、組織の方向性と個人のキャリアをすり合わせていく。

こうした「言語化」と「対話」が、これからのリーダーにとって不可欠なスキルですし、実際にそうした取り組みを進めている企業は着実に増えてきていると感じています。

――パーパス経営を推進するうえで、企業内での「共感形成」や「浸透プロセス」が非常に重要になると感じています。

特に、トップダウンではなく現場を巻き込んだプロセス設計や、従業員一人ひとりが自分ごととしてパーパスを捉えられるような工夫が求められる中で、先生はどのような点が重要だとお考えでしょうか?

はい、まさにおっしゃるとおりで、いくら優れたパーパスを掲げたとしても、それが「上から与えられたもの」だと従業員に受け止められてしまっては、なかなか腹落ちしないし、行動にも結びつかないんですね。

ですから、もちろん最初の起点として、経営トップが一定の方向性を示すということは必要ですし、避けては通れない部分です。ですが、最終的にパーパスを本当に意味あるものにしていくには、従業員がその決定プロセスにしっかり関わっていることが不可欠です。

これは単に「意見を聞きました」というレベルではなく、本当に納得感を持てる形で、“自分たちが関わって決めたものだ”と実感できることが大事なんです。そうした感覚がないと、やはり日々の仕事の中でパーパスが生きてこない。

実際に先進的な企業では、パーパスの策定プロセスにおいて、従業員からの提案やアイデアを積極的に集めたり、全社横断のワークショップや対話セッションを重ねたりしています。「ああでもない」「こうでもない」といった議論を通じて、時間をかけてつくり上げていく。そういうプロセスこそが重要だと思います。

そして、決めたあともそれを「伝える」だけではなく、「浸透させる」ための仕掛けが必要になります。たとえば、自分の仕事とパーパスの接点を言語化するワークショップだったり、1on1での対話の中で日々すり合わせていく仕組みなどが考えられます。

こうした取り組みは、単なる手段ではなく、パーパスが企業文化として根付くための民主的なプロセスそのものだと思うんですね。組織にとって本当に意味あるパーパスとは、そうした対話と参加の積み重ねの中で育まれていくものだと、私は強く感じています。