【取材】人と自然と響きあう:サントリーのサステナビリティ経営推進(後編)

こんにちは。後編では、サントリーグループの気候変動対応、人権と健康、地域共創、情報開示の取り組みなどから、より良い結果を生み出すサステナビリティ推進のメカニズムを考察します。前編に引き続き、サントリーホールディングス株式会社サステナビリティ経営推進本部の北村暢康さん、内田雄作さん、岡林千智さんにお話を伺いました。

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

※前編はこちら👇

5.気候変動対応に関する取り組み

気候変動への対応は、持続可能な社会を実現する上で最優先課題の一つです。地球温暖化による自然災害の増加や生態系の破壊は、地域社会や経済活動に深刻な影響を及ぼし、特に食料供給や水資源の確保にリスクをもたらします。企業にとっても、温室効果ガス(GHG)排出削減や再生可能エネルギーの導入は、持続的な事業運営を支える重要な取り組みです。さらに、スコープ1・2の直接排出だけでなく、スコープ3を含むバリューチェーン全体での排出削減は、顧客やパートナー企業との信頼関係を構築する上でも欠かせません。具体的な目標設定と進捗管理を通じて効果を可視化し、社会と共有することは、気候変動対策の推進力となります。このように、気候変動への対応は環境保護と事業の持続可能性を両立させる鍵です。

・サントリーのスコープ1・2・3にわたる包括的な排出削減計画

気候変動への対応は、持続可能な社会を実現するための最重要課題として、企業が果たすべき責任と役割が拡大しています。この中で、サントリーはリーダーシップを発揮し、具体的な目標と包括的な戦略を掲げて取り組みを推進しています。

サントリーは、2030年までに温室効果ガス(GHG)排出量をスコープ1・2(自社施設や購入エネルギーによる排出)で50%削減、スコープ3を含むバリューチェーン全体の排出で30%削減することを目標としています(いずれも2019年比)。この目標は、自社の直接的な排出管理だけでなく、サプライチェーン全体を視野に入れた広範囲な削減活動を網羅しています。

スコープ1・2における取り組みでは、サントリーは再生可能エネルギーの活用に積極的に取り組んでいます。日本、米国、欧州の自社生産研究拠点では、すでに100%再生可能エネルギーの利用を達成しています。さらに、国内の北アルプス信濃の森工場では、CO₂の実質排出ゼロを実現しており、環境負荷の低減に向けた先駆的なモデルとなっています。

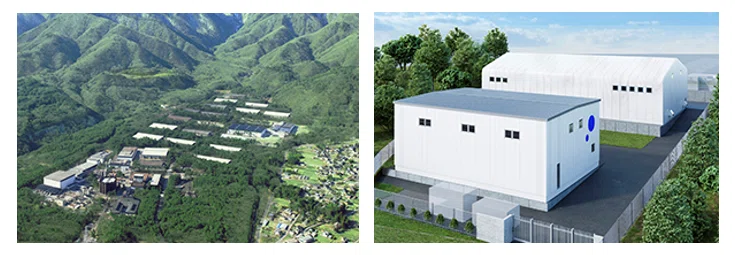

特筆すべきは、山梨県の白州工場近隣で建設中の「グリーン水素」製造施設です。この施設は2025年に稼働予定で、製造される水素は自社工場での利用に加え、周辺地域にも供給される予定です。これにより、地域社会と連携した新しいサステナビリティモデルの構築をめざしています。

出所:サントリーホームページ

・再生可能農業の展開と地域社会との連携

スコープ3の削減は、原材料の調達や物流などバリューチェーン全体を対象とする複雑な課題です。特に食品業界では、GHG排出量の多くが原材料の生産段階、いわゆる「川上部分」に集中しています。そのため、業界ごとの特性に応じた削減アプローチが求められます。

サントリーは、再生農業(リジェネラティブ・アグリカルチャー)に注目し、農業段階での排出削減を進めています。具体的には、ブラジルでのコーヒー豆栽培やイギリスでの大麦とブラックカラントのパイロットプロジェクトを実施。これらのプロジェクトでは、土地の肥沃度を高め、CO₂排出を抑える農法を導入しています。再生農業は、GHG削減に加え、生物多様性の回復にも寄与する取り組みとして期待されています。

さらに、サントリーはビールの主要原料であるホップにおいても再生農業を活用した持続可能な栽培方法を模索しています。これにより、原材料の安定供給を確保しつつ、環境保全への貢献を目指しています。現在は実験段階にあり、成果を検証しながら、将来的な拡大を視野に入れています。

6.人権と健康に関する取り組み

人権と健康に関する取り組みは、持続可能な社会の基盤を支える極めて重要な要素です。企業が人権を尊重することは、働く人々の尊厳を守り、差別や不公正を排除するための基本的な責務です。特に、サプライチェーン全体での人権尊重の取り組みは、企業の信頼性を高めるだけでなく、地域社会の発展にも寄与します。一方で、健康に配慮した製品やサービスの提供は、消費者や従業員の生活の質を向上させ、社会全体の健全性を促進します。糖分削減や責任ある飲酒の啓発といった具体的な活動は、生活習慣病の予防や健康意識の向上に直結します。これらの取り組みは、企業の社会的責任を果たすだけでなく、長期的な信頼構築やブランド価値の向上につながり、持続可能な成長の土台を形成します。

・サントリーグループ人権方針とその具体的な取り組み

社会的に重要なテーマである人権と健康への対応は、サントリーが事業活動の中核に据える重要課題の一つです。同社は、国内外の規制や社会的要請に応えながら、具体的かつ先進的な取り組みを進めています。

内田さんは「人権問題においては、国際的な規制や指針が強化される中で、企業の役割が拡大している。かつては国が主導する形で人権保護が行われていましたが、2000年代以降、企業にもその責任が求められるようになった」といいます。イギリスやカリフォルニア、オーストラリアでは、人権尊重を企業に義務付ける法整備が進んでおり、日本でも2020年に「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」が策定されました。

こうした流れを受け、サントリーは2019年に「サントリーグループ人権方針」を策定。2024年にはこの方針を改定し、人権に関する最上位の方針として位置付けました。この改定では、国際的な人権原則の最大限尊重を明記するとともに、社外の有識者との対話を通じたフィードバックを反映。より具体的で実効性のある取り組みを進めています。

サントリーは、人権デューデリジェンスの基盤として、ダイバーシティ経営や健康経営にも注力しています。人材戦略本部が中心となり、女性管理職の比率向上や、柔軟な働き方の拡充、在宅勤務の推進、子育て支援、男性の育児休暇取得促進など、働きやすい職場環境の整備を積極的に進めています。コロナ禍を契機に在宅勤務が広がり、柔軟な働き方が定着したことも、従業員の働き方改革を後押ししました。

これらの取り組みは、単なるダイバーシティ推進にとどまらず、従業員の幸福度向上や持続可能な組織づくりにも貢献しています。従業員一人ひとりの多様な働き方や価値観を尊重し、能力を最大限に引き出すことで、企業全体の競争力向上と社会的価値の創出を実現しています。

・糖分削減や責任ある飲酒の啓発活動

サントリーは、健康に関する課題として、特に糖分の過剰摂取問題に取り組んでいます。近年、ヨーロッパを中心に糖分規制が厳格化しており、飲料製品における糖分削減は喫緊の課題となっています。同社では、製品製法の見直しを通じて糖分削減を推進。これにより、健康志向が高まる市場ニーズに応えるとともに、消費者の健康促進に寄与しています。

同社は、酒類を製造・販売する企業として、責任あるマーケティングの実践と適正飲酒の啓発活動に積極的に取り組んでいます。1986年から「お酒は、なによりも適量です。」というメッセージを掲げた発信を継続し、“ほどほど”に楽しむ適正飲酒の重要性を訴え続けています。このような活動を通じて、消費者の健全な飲酒習慣の形成を促進し、社会全体のアルコールに対する意識向上に貢献しています。

出所:サントリーホールディングス

7.地域共創の取り組み

地域との取り組みは、持続可能な社会を構築する上で欠かせない要素です。企業が地域社会と連携することで、環境保全や地域活性化といった課題に対し、より効果的で持続的な解決策を見出すことが可能となります。特に、地域のニーズに応じた支援や協力は、住民の生活向上に直結し、地域社会全体の発展に寄与します。例えば、環境保護活動を通じて自然資源の保全を進める一方、地元経済の活性化を支援する取り組みは、双方にとって価値ある成果を生み出します。また、地域との協働を通じて築かれる信頼関係は、企業活動の基盤を強固なものにし、社会全体の持続可能性を高めます。地域との連携は、企業の社会的責任を果たしつつ、長期的な成長を可能にする重要な戦略といえます。

・地域共創を通じた具体的な取り組み

サントリーが推進するサステナビリティ活動の重要な柱として位置付けられているのが「地域共創」です。単なる環境保全を超えて、地域活性化や課題解決に向けた取り組みを進化させることで、持続可能な社会の構築を目指しています。

「天然水の森」や資源循環活動など、サントリーはこれまでに多数の市町村と連携し、地域社会との強固なネットワークを築いてきました。この実績は、同社にとって大きな財産であり、サステナビリティ活動の基盤となっています。

地域共創の取り組みでは、単なる環境保護活動にとどまらず、地域特有のニーズに応じた支援を展開しています。例えば、行政、生活者、企業が協力し合うモデルを構築し、地域課題の解決に取り組むなど、社会に根差した活動を推進しています。

サントリーの企業理念である「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命の輝き』めざす」という精神は、こうした地域共創の取り組みにおいて色濃く反映されています。同社は地域と自然、企業が一体となった形でのサステナビリティ活動を目指し、地域社会の未来を共に描いています。

出所:サントリーホームページ

・地域社会の課題解決への貢献と未来の可能性

内田さんは、「地域との協業は、持続可能な社会の実現に寄与するだけでなく、新たな機会の創出にもつながる」と述べています。地域共創による取り組みが、単なるCSR活動を超え、地域経済や文化の活性化に寄与する姿勢を示しています。

地域との接点を活かし、具体的な成果をこれからの活動に繋げることで、サントリーは地域社会の一員としての責任を果たしながら、新たな価値創出を目指しています。このような取り組みは、同社が描く「人と自然が共生する社会」の実現に向けた確かな一歩となっています。

8.情報開示の取り組み

サステナビリティ推進における情報開示は、企業が社会的責任を果たし、ステークホルダーからの信頼を得るための重要な取り組みです。透明性を確保することで、企業の活動が環境や社会にどのような影響を与え、どのような進捗を遂げているのかを明確に示すことが可能となります。これにより、ステークホルダーは企業の誠実さや持続可能性への真摯な姿勢を評価できます。また、情報開示は、企業内部でも進捗を可視化し、目標達成に向けた行動を促進する効果があります。さらに、社会の期待や規制の変化に対応しつつ、グローバルスタンダードに基づく報告を行うことで、国際的な競争力や信頼性も高まります。情報開示は、企業が持続可能性を真に実現するための基盤として欠かせない要素です。

サントリーは、非上場企業でありながら、サステナビリティに関する情報開示において高い透明性を追求し、社会との信頼構築に努めています。上場企業と比べ、投資家からの直接的な圧力が少ない立場にあるにもかかわらず、グローバル基準に準拠した情報公開を重視する姿勢は、同社のサステナビリティへの強いコミットメントを象徴しています。

同社の情報開示は単に実施した活動を報告するだけでなく、その進捗や成果を具体的に示しつつ、変化する社会のニーズや課題に対応する取り組みを詳細に伝えています。気候変動から生物多様性の保全に至るまで、多様化する環境問題への関心が高まる中で、こうした透明性の高い情報開示は、企業としての社会的責任を果たす重要な手段となっています。

岡林さんは、「世の中の潮流として、気候変動から生物多様性へと環境問題への関心が広がっている傾向があり、こうした流れに対応する重要性を感じている。環境問題への関心が多様化する中で、正確で透明な情報開示を行うことが、社会とのコミュニケーションの基盤となる」と述べ、その意義を強調。情報開示を通じて、同社は自らの活動の信頼性を担保し、サステナビリティ活動を社会全体に広く理解してもらうための基盤を築いています。

9.サステナビリティにおけるサントリーらしさの追求

サステナビリティの取り組みにおいて自社らしさを出すことは、企業が社会で果たす役割や存在意義を明確にする上で重要です。各企業が持つ独自の歴史や文化、事業特性を反映させることで、取り組みが単なる社会貢献に留まらず、企業活動の一環としての説得力を持ちます。また、自社らしさを活かしたテーマ設定は、ステークホルダーとの信頼関係を深めるきっかけとなります。さらに、従業員が会社の目指す方向性を具体的に理解しやすくなるため、組織全体での一体感や推進力を高める効果もあります。他社との差別化を図りつつ、社会課題の解決に貢献するためには、自社の強みや価値観を基盤とした戦略的な取り組みが必要です。

・企業理念を基盤とした大義の形成

サントリーのサステナビリティ活動は、企業理念「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命の輝き』をめざす」に基づく大義に裏付けられています。北村さんは、「理念に基づく大義が活動全体に筋を通し、社内外の理解を得る要となっている」と語ります。この大義が活動の一貫性と説得力を支え、単なる社会貢献ではなく戦略的な取り組みとしての位置付けを確立しています。

・「サントリーらしさ」を追求したテーマ設定

サステナビリティ戦略の策定において、サントリーでは役員を含めた徹底的な議論を重ね、「他社と置き換えても違和感がない内容では通用しない」という視点を基に、独自の価値観や特徴を反映した取り組みを重視しています。内田さんは、サステナビリティ活動を推進する上で「サントリーらしさ」を重要視し、それが同社の特徴的な活動につながっていると述べています。

例えば、同社が掲げる7つのテーマの中には、「生活文化の創造」というテーマがあります。これは、サントリーが長年培ってきた「生活文化創造企業」としての伝統に由来するものであり、単なる事業活動を超えた企業文化そのものを体現するものです。このテーマは、社員の間でも自然に受け入れられ、同社の活動全体を支える基盤となっています。

・「挑戦」を通じて、ブランド価値とサステナビリティを結びつける

サントリーは、企業理念を基盤にしたサステナビリティ活動を商品に結び付け、それを通じて消費者の行動を変えると共に、得られた利益を自然環境に還元する仕組みを構築しています。このサイクルを継続して回すことが、企業の長期的な価値の向上に寄与すると考えています。

例えば、100%リサイクルアルミ缶のビールなどの挑戦的な商品を売り出すなどは、「将来を見据えた投資」的な見方としても捉えています。このようにサントリーはサステナビリティを単なる「コスト」としてだけで見るのではなく、将来の成長を支える「投資」的な取り組みとして位置付けています。これにより、事業の持続可能性を確保すると同時に、社会的価値の創出をも実現するという、経営と社会の両面において革新的なアプローチを推進しています。

10.取材を終えて – 小括

今回は、日本を代表する食品メーカーとしてグローバルに事業を展開するサントリーグループのサステナビリティへの取り組みを詳しくご紹介しました。本稿の内容から、より良い結果を生み出すためのサステナビリティ推進のメカニズムをどのように構築すべきかを考察します。

(1)「サントリーらしさ」を大切にしながら、国内外でトップを目指す

サントリーのサステナビリティへの取り組みは、「水」を基盤として「サントリーらしさ」を重視しつつ、国内のみならずグローバルでのトップを目指すものです。単に一般的な取り組みを掲げるのではなく、企業理念である「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命の輝き』をめざす」にもとづいた「サントリー独自の価値観や特徴」を反映することを目指しており、「他社に置き換えても通用しない内容」という視点を大切にしていることが第一のポイントです。

(2)「挑戦」を通じて、ブランド価値とサステナビリティを結びつける

サントリーは、企業理念にもとづいたサステナビリティ活動を商品に昇華し、それにより消費者の行動変容を促し、得た利益を自然や社会へ還元するというサイクルを回すことが企業の長期的な価値につながるという考え方を持っています。例えば、100%リサイクルアルミ缶のビールなどの挑戦的な商品を開発するなどは、「長期的な価値創造のための投資」的な位置づけとして捉えています。

(3)サントリーのサステナビリティ浸透と事業との融合のカギ

サントリーのサステナビリティ経営推進本部の活動からは、社内でサステナビリティを浸透させ、事業との融合を図るには、

①サステナビリティ推進において、企業理念を土台とした「大義」を大切にし、組織全体で共通の目的意識を持つこと

②サステナビリティが将来的なブランド価値の向上に貢献するというメッセージを、事業部門トップはじめ、各部門と共有するための活動に注力すること

③社内外との接点を増やし、深い対話を通じてサステナビリティ活動の意義を共有すること

④行動計画においては小規模な取り組みから成果を積み重ねる「スモールスタート・クイックウィン」を重視すること

などといった点が示唆される。

グローバル展開が注目されるサントリーのサステナビリティ推進の事例をご紹介しました。サステナビリティ分野で国内外トップを目指し、サントリーならではの独自の取り組みを行う姿勢は、大変刺激的で多くの示唆を提供してくれるものでした。

また、今後ますます重要となる人権問題について、国内外の法規制の動向を的確に捉え、法的義務を超えて将来の規制に備える対応を先行して行っていることも高く評価されています。このように企業として一歩先を行くサントリーの取り組みには、他社にとっても多くの参考になる要素が含まれていると感じました。

――北村さん、内田さん、岡林さん、ありがとうございました!

サントリーグループのサステナビリティの詳細はこちら👇