【サステナブルPB特集!】<第2回>アクシアル リテイリング「ハナウェル」~「おいしさと、やさしさ」で、“売れる”社会課題解決商品に挑戦する~(前編)

「サステナブルPB※特集」第2回では、新潟県を拠点にスーパーマーケット「原信」「ナルス」などを展開するアクシアル リテイリングの「Hana-well(ハナウェル)」を取り上げます。

「おいしさと、やさしさを。」をコンセプトに掲げ、地域の困りごとや社会課題と向き合いながら商品を開発するハナウェル——。

このブランドはどのように生まれ、どのように育てられてきたのか? 現場で

の試行錯誤と実践の積み重ねを取材しました。

さらに、取材した内容から、サステナブルPBを展開することによる企業経営への影響や、うまくいくケースとあまりうまくいかないケースの違いなどについて考察していきます。

公益財団法人流通経済研究所

研究員 寺田 奈津美

※本稿では、環境負荷をできるだけ抑えた環境配慮型商品、サプライチェーン上の人権やフェアトレード、アニマルウェルフェアに配慮したエシカル商品、さらには社会課題の解決を目指すソーシャルグッド商品などを総称して「サステナブル商品」とし、こうした商品を開発・展開するプライベートブランドを「サステナブルPB」としています。

📌 第1回の記事はこちら ↓

1. ブランド設立の背景と基本方針

アクシアル リテイリング株式会社 CSR・広報部 霜鳥 守雅さん

──サステナブル商品「Hana-well(ハナウェル)」の設立の経緯や、開発の方針について教えてください。

当社では2022年度の年度方針のひとつとして、「新しい価値観への対応」が掲げられました。これからの時代を見据え次世代に向けた準備をしていく必要があるという考えから、会社全体でさまざまな変革を進めてきました。

そのなかのひとつの取り組みが、次世代に向けた新しい商品開発です。ITの活用や新しいフォーマット店舗の導入、製造拠点の刷新などと並び、商品づくりのあり方にも変化が求められました。

そうした背景のもと、「エシカル」というキーワードが社内でも取り上げられるようになり、単に商品を作るだけでなく、企業活動を通じて社会課題にどう対応していけるか──という方向性が見えてきました。2022年度は、その可能性を模索する一年でした。

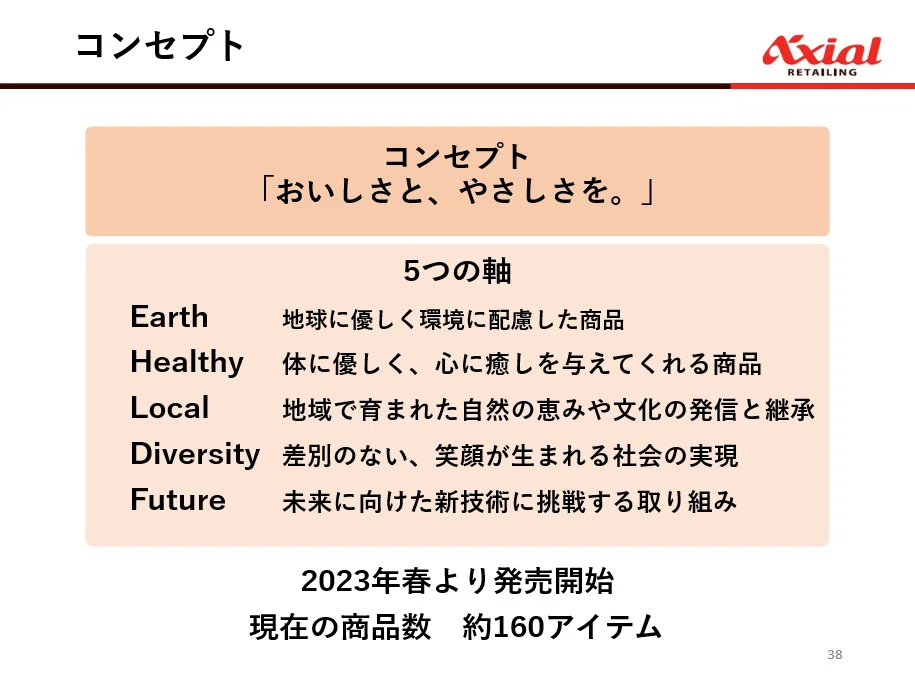

そして翌2023年、私たちは「Hana-well(ハナウェル)」というブランドを立ち上げ、本格的にエシカル商品の展開を開始しました。立ち上げ当初は30品目ほどからスタートし、2025年5月現在で160品目程度までラインナップを拡充しています。すでに精肉・水産以外の主要カテゴリーの商品を販売しており、今後はそれらの分野にも展開を広げる予定です。2025年度5月には水産部門以外で商品化完了しています。

ブランドの基本方針としては、「おいしさ」と「やさしさ」の両立をコンセプトに掲げています。エシカル商品というと、意識の高い一部の人だけに向けたものと捉えられることも多いのですが、私たちはご来店頂ける多くのお客様に共感していただける商品であるべきだと考えています。そのため、まず第一に「おいしい」と感じていただけることを大切にしながら、その上で社会課題に向き合える商品づくりを目指しました。

具体的には、当社ではSDGsの視点から「5つの軸」を設け、それぞれに沿った商品開発を行っています。

この5つの価値観に、「おいしさ」と「やさしさ」を掛け合わせることで、ハナウェルらしい商品をつくっていこうというのが、私たちの基本方針です。

2. 具体的な商品例と社内外の連携

――具体的な商品例と、商品開発を通じた社内外の連携について教えてください。

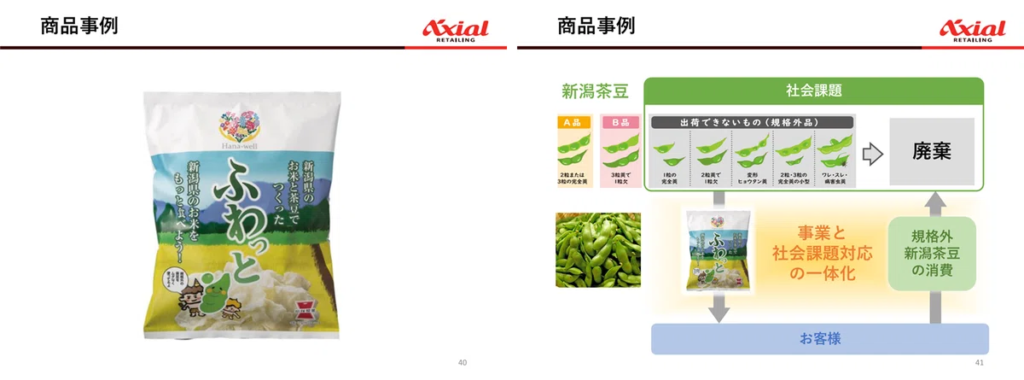

ハナウェルの代表的な商品例として、「ふわっと」というお菓子をご紹介します。

この商品は、新潟県内で多く生産されている茶豆を活用したものです。新潟県では枝豆や茶豆の消費量が非常に多い一方で、新潟県の茶豆は「ブランド豆」としての規格が厳しく、豆のさやに3粒入っていなければならない、傷があってはならないなど、少しでも基準から外れると出荷できないため、規格外品も大量に発生している状況です。

そうした背景から、私たちは規格外の茶豆をペースト状に加工し、おせんべいの生地に練り込む形で商品化しました。生地には新潟県産の米粉も使用しています。2023年度だけで、約1トンの規格外茶豆を商品として活用することができました。

この取り組みは、食品ロスの削減という観点からは「Earth」の軸に、地元産の素材を活用している点では「Local」の軸に、それぞれ当てはまります。ハナウェルの基本方針が、商品づくりの現場でどのように体現されているかを示す好例です。

また、開発にあたっては、サプライヤーや製造業者、生産者との連携が欠かせません。たとえば農家の方々、一次加工業者、製造メーカー、さらに水産や畜産の生産者とも協力しています。こうしたサプライチェーン全体のプレイヤーと連携しながら、一緒に商品をつくりあげていくのがハナウェルの大きな特徴です。

さらに、パッケージには障がいのある方々が描いたアート作品を使用させていただいています。

具体的には、新潟県内で展開する「まちごと美術館cotocoto」と連携し、アーティストの皆さんが描いた絵を商品パッケージに活用しています。たとえば、「こんな感じの梨の絵を描いてください」とお願いしても、アーティストにとっての梨のイメージが家族であったり思い出であったりと、人によってさまざまです。そのため、私たちは一方的な発注ではなく、すでに描かれている作品の中から商品のイメージに合うものを選び、活用するという形をとっています。

このように、社会課題に取り組む多様な人々とともに、丁寧に商品をつくっていくことが、私たちの開発スタイルです。

◎まちごと美術館cotocoto

3. 商品開発を進める中での課題と仕組みづくりの苦労

――エシカル商品企画部の皆さんは、具体的にどのような形で関わっておられるのですか?

はい、ハナウェルの取り組みでは、さまざまな企業や生産者とつながっていく必要があるため、エシカル商品企画部はその橋渡しの役割を担っています。たとえば、一般的なPB商品であれば、ドレッシングを作る際にマスメリットを生かし、原料や資材を共有する事で 特定のメーカーと協力して数種類を展開する、というのが一般的な流れです。

しかし私たちの場合、「地域で余っている雪下にんじんを使いたい」「新潟や長野の野菜が大量に余っている」といったことを一つ一つ課題としてとらえ、私たちがつなぎ役として複数の生産地、メーカー、一次加工場をつなぎながら、それぞれの商品を開発しています。

たとえば、同じような見た目のドレッシングでも、原料や加工の過程はまったく異なります。一次加工を担う企業が異なったり、地域で協力してもらったりと、非常に複雑な連携が必要になるのです。

そして、小売業である私たちがこのような取り組みを主導する最大のメリットは、「出口=販売先」を確保していることです。必ず商品として販売される保証があるということは、関わっていただく皆さまにとって安心材料になります。私たちが責任を持って売ることで、関係者にとってもメリットのある取り組みとなっています。

「新潟県産 規格外野菜のすりおろしドレッシング」

――でも、原料となる生産者を見つけるのは大変ではないですか?交渉がうまくいかないこともあるのでは?

もちろん、お声がけの中で、最終的に商品化に至らなかったケースは何度もあります。ただ、「こういうブランドを目指していて、こういう社会課題に対応していきたいんです」という私たちの思いを丁寧に伝えることで、多くの場合、前向きに受け止めていただいています。

どの企業さん、どの加工業者さん、どの農家さんも、少なからず「社会課題に貢献したい、目の前の問題をどうにか解消したい」という気持ちを持っておられると感じており、丁寧にご説明すればご理解・ご協力いただけるケースがほとんどです。一つひとつのプロジェクトには労力がかかりますが、それでも拒否されるというようなことは、ありがたいことに、これまであまりありませんでした。

――ハナウェルの商品開発において、特に重要なポイントは何でしょうか?

何よりもまず、農家さんから出てくる農産物や、そうした素材を一次加工してくれるメーカーさんをどう見つけ、どうつないでいくかが非常に重要になってきます。

加工工場は全国に多数ありますが、私たちが注目しているのは、工場そのものの課題ではなく、素材を生産する「現場」にある社会課題です。たとえば、新潟県を含め、日本全国の農業現場には多くの課題があります。畑や海、畜産現場など、自然から得られる素材をいかに無駄にせず、加工までつなげていくかが、ハナウェルにとっては極めて重要です。

一般的な商品開発と異なり、ハナウェルでは一次加工や二次加工の工程を含め、農家・メーカーといかに連携を組むかという「仕組みづくり」そのものが開発プロセスの大きな課題となります。この2年間で特にその点の難しさを実感しています。

――なるほど、流通段階での無駄を減らす仕組みづくりが大変なのですね。

そうですね。わかりやすい例で言えば、少し小さかったり形がいびつだったりするせいで、出荷できずに畑に放置されたまま捨てられてしまう、規格外のさつまいもなどがたくさんあります。それを活用しようとすれば、皮をむいて蒸すといった手間が必要になりますし、加工コストもかかります。そのため「見て見ぬふりをする方が経済的」という現実もあるのです。

しかし、ハナウェルではそうした「やらなくてもいいけれど意味のあること」に目を向けています。これは非常に手間がかかり、大変な作業ですが、価値のあることだと考えています。野菜売り場では、形が整っていればそのまま販売できますが、規格外品は加工に手間がかかる上、機械にかけられないといった課題もあります。

そのような現場のリアルな問題にどう対応していくかが、私たちのチャレンジです。

――では、新商品を開発する際は、「この課題を解決するためにこの商品を作ろう」という形で始まるのですか? それとも商品から企画していくのですか?

社会課題を出発点として商品を企画することもあれば、消費者のニーズから出発して「そのニーズに応える中で、どのような社会課題に貢献できるか」を考えることもあります。

通常は、マーケットのニーズから「この商品が必要だ」と考えて開発しますし、私たちも実際にそうしたケースはあります。たとえば、有機加工食品や地元食材を使った商品のニーズに対応するかたちで開発することもあります。

一方で、逆の例として、「新潟県産の大豆や小麦の使い道が少ない」という地域課題に着目して、「この素材を使って油揚げを作ってみよう」といった発想が生まれることもあります。

ハナウェルの商品は、こうした2つの軸――社会課題と市場ニーズへの対応――の両方を踏まえながら開発が進められています。

――商品開発のスタートから、実際に商品として売り場に並ぶまでには多くの苦労があると思います。その過程で、特に課題となったことやコスト、注意点などがあれば教えてください。

そうですね。ハナウェルは「おいしさと、やさしさを。」というコンセプトを掲げているだけに、まず美味しくなければ意味がありませんし、誰もが手に取りやすい価格帯で販売する必要があります。

この「社会課題に対応しながら、美味しくて、なおかつ売れる商品を作る」というのは、非常にハードルが高いことです。そのバランスをどう取るかという点は、本当に苦労の連続です。

また、様々な社会課題がある中で、皆さんにもわかりやすい社会課題であった、規格外を活用した食品ロス削減にフォーカスしたものが多くなってしまった事も課題です。

――そうしたなかで、商品として「売れる」ために心がけているポイントや、成功のコツのようなものがあれば教えてください。

正直なところ、まだ始まって2年しか経っていない取り組みですので、「これがポイントです」と断言できるような教訓や成功法則は見えていません。2022年にスタートし、これだけの商品数をリリースしてきましたが、正直なところ、まだ手探りの部分が多いのが実情です。

やっと最近になって、私たちの会社が掲げる「TQM(Total Quality Management)」のPDCAサイクルが少しずつ回り始めてきたと感じており、ようやく「こうすれば売れるのではないか」「こういう事例はうまくいったかもしれない」という経験値が少しずつ蓄積されてきた、そんなタイミングだと思っています。

今はまだ「売れる商品づくりの勘どころ」までは見えていない、ブランドとしては立ち上がったばかりの段階で、これからが本当の勝負だと思っています。

4. スピード感ある開発を可能にする社内体制と、社内外からの反響

――一つひとつの開発にそれだけ手間がかかるのに、なぜそんなに多くの商品を開発することができたのですか?

はい、やはり大きかったのは、取り組みを始める際にトップが全社に向けて強いメッセージを発信してくれたことです。ハナウェルというブランドや商品は、私たちの会社にとって必要なものであり、みんなで育てていくべきものだという位置づけを、折に触れて明確に伝えてくれました。

また、営業企画部などの他の部署の協力も大きかったです。当社では商品を販売・販促する際に営業企画部が中心的な役割を担っているのですが、デザインやビジュアル面も含め、会社全体でこの取り組みに一丸となって関わったことが、多くの商品を開発できた要因のひとつだったと思います。

――開発にあたって「どれくらいコストがかかって、それが回収できるのか、売れるのか」といった議論が社内であったのではないかと想像しますが、そのあたりはいかがでしたか?

はい、そうですね。2022年度にこの取り組みを始めた当初は、PDCAを回すどころか、何が売れて、何が利益につながり、何がお客様に響くのか、誰にも分からない状態でした。ですので、最初は会社としても「とにかくやってみよう」という姿勢が強かったです。

ただ、1〜2年経ち、ある程度の実績や知見がたまってくると、「この商品、この企画で本当にいけるのか?」と、より厳しく検討されるようになってきました。

利益が出なければ、生産者に適正に還元することもできませんし、お客様にとっても、店舗にもメリットのある商品にはなりません。何より持続可能な取組にはなりません。そのため、「儲かるのかどうか」といった経済性の視点は、当然ながら重要です。今ようやくきちんと精査できる基準や数値が整ってきた、という段階に入ってきたのだと思います。

2022年度の取り組みスタート当初、開発担当は私一人だけで、初年度は商品部のメンバー全員と協力し合いながら、アイデアを出し、実際に商品化を進めていきました。そして2023年度からは、3名の専任メンバーが揃い、私を入れて4名体制で本格的にブランド開発に集中できる体制が整いました。

通常、小売業ではカテゴリーごとに担当(たとえば菓子、デイリー、グロサリーなど)を振り分けますが、ハナウェルのチームではそういった担当制を設けていません。

というのも、社会課題に対応する商品は、「今この野菜が余っている」「今、この地域で困っている」といった課題が「今まさに存在している」ケースが多く、スピード感が求められることも少なくありません。そのため、「この商品を作ろう」となった時に、もっとも適した人が担当するというスタイルで、得意・不得意を固定せず、チームで柔軟に動いています。

――お客様への商品やブランドの訴求については、どのような工夫を行っておられますか?

まず、通常の商品と同様に、売場での大きな展開やPOPなどを活用した販促は行っています。

ただ、ハナウェルの場合は、商品の「意味合い」や背景もお客様に伝えることが大切だと考えているため、POPでは、そうした情報を盛り込んだ「美術館の絵のキャプション」のような形で展開し、商品の背景やストーリーを簡潔に伝える工夫をしています。

それでも十分に伝わらない部分があるため、最近では商品のパッケージ自体に、その商品にまつわるストーリーを直接記載する工夫もしています。

さらに、ホームページやパンフレットを通じて情報を発信したり、新商品や重点商品が発売されるタイミングでは、私たち開発メンバーが実際に店頭に立ち、直接お客様に商品についてご説明する機会も設けています。

昆布を出荷する際、成形する時に切り落とされた切れ端を集めた商品。

その商品背景をパッケージにも記載している。

――お客様からの反応や評価についてはいかがですか?

正直なところ、その商品が「エシカルだから評価されている」のか、それとも「おいしい」「価格が手頃」といった商品そのものの力で選ばれているのか、明確に測る手段はまだありません。そこはまだ私たちにとっても難しい部分です。

ただ、実際の販売数や売上は一定の水準を維持できており、発売から1年以上経っても売れ続けている商品もあることから、ある程度の評価をいただいていると考えています。

たとえば、最近発売した「アガベシロップ」は、330gで498円(税抜)という高めの価格ながら、週に400〜500本売れるという非常に好調な動きを見せています。食後の血糖値の上昇を抑える効果がある低GI食品とされており、冷蔵庫でも固まらず、水にもよく溶けるという特徴があります。また、原料であるアガベは雨水だけで育つサステナブルな植物といわれており、ハナウェルの価値観にも非常に合致しています。

さらに、新潟県の伝統的な油揚げも、新潟県産大豆を使い、地域の人々が親しんできたサイズ感や味を忠実に再現したところ、大変好評をいただき、毎週2,000〜3,000パックが売れるという結果につながっています。

これまで、スーパーの都合で「もっと安く売りたい」という理由から、油揚げのサイズが小さくなったり、大きくなったりしてしまい、地元・栃尾市(新潟県)の方々が慣れ親しんできた本来のサイズとは異なる商品が並ぶことが多くありました。そこで私たちは、栃尾の方々にとってなじみのあるサイズや味を再現し、よりおいしい商品を提供たいと考え、この商品の開発に取り組みました。

いずれの商品も、まずは商品そのものの力が評価されてこそ、多くの方に選ばれているのだと思います。今後は、「おいしい」「使いやすい」といった実用的な魅力に加えて、商品の背景にある社会課題を、いかにわかりやすく伝えていくかが、大きな課題だと感じています。

――従業員の皆さんへの情報共有はどのようにされていますか?

販売現場の従業員に対しては、ハナウェルがどういうブランドなのか、なぜこの商品をつくっているのかといった背景を、丁寧に伝えていくことが大切だと感じています。そこで、社内報や給与明細など、全社員が目にする媒体を活用して、毎月商品の情報や特徴、新商品の案内などを発信しています。

とくに給与明細は誰もが必ず目を通しますし、ご家族が見る機会もありますので、「あ、こういう商品が出たんだ」と気づいてもらえるような仕掛けにしています。そうした取り組みを通じて、少しずつ社内にも浸透してきたかなと感じますが、全員が同じレベルで理解しているとは言い切れず、引き続きの課題だとも捉えています。

――給与明細に記載するというのは斬新な取り組みですね。従業員の方から、ハナウェルに対して印象的な反応や声はありましたか?

最近では、新しくできた当社の新社屋に見学に来た従業員の方々に向けて、ハナウェルの商品を試食してもらう機会を設けています。そこで、「この商品好きです」「リピートして買っています」といった声を直接聞くこともあり、とても励みになっています。

――お客様や従業員からの意見や要望は、商品開発に活かされているのでしょうか?

はい、ハナウェルに限らず、当社の商品全体において、お客様や従業員からいただいた声は開発担当にも共有され、反映される仕組みになっています。たとえば、サイズや容量、パッケージなどに関するご意見が多く、その都度、内容を精査しながら可能な範囲で改善しています。

具体的には、CSR広報部門が各チャネルから寄せられた意見を集約し、必要な部署に配信・共有する体制があります。お客様からは、ホームページのお問い合わせフォームや電話、店頭のご意見カード、さらには手紙などさまざまな形で声をいただいています。従業員からの声についても、同様に社内で共有されています。

(前編終わり)

💡後編では、商品評価の方法や現場が直面するリアルな課題、立ち上げ当初の苦労したエピソードや、新商品アイデアを生み出すための工夫もたっぷりご紹介します。ぜひお楽しみに!

後編はこちら👇

ハナウェル公式ホームページ

アクシアル リテイリングCSRレポート