【フードバンク取材】顔の見える支援と透明性の高い組織運営~フードバンクTAMAの取り組み

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

研究員 船井 隆

弊所では、農林水産省と連携して大規模・先進的フードバンクの活動支援事業を実施しています。今回はその支援先の1つである公益社団法人フードバンクTAMAの活動についてご紹介します。オンラインにて、芝田様・山口様・佐藤様にお話を伺いました。

■団体概要

――団体の概要や現在の運営状況について教えてください。

芝田さん:

私たちの基本的なコンセプトは子どもの支援です。具体的には、子ども食堂への食品提供や無料塾の運営、医療ケアが必要な児童やひとり親家庭の支援などに取り組んでいます。

ただ、コロナ禍において、子どもたちだけではなく様々な方を幅広く支援するようになりました。現在は、コロナの状況が一段落したとはいうものの、物価高が長く続いて困窮者が増えていることから、パントリーの実施や他のフードバンクへの食品提供などを含めて、社会全体へ向けた支援を続けています。

(HPより転載)

また、顔の見える支援ということも大事にしています。組織が大きくなりすぎると、運営が大変になり倉庫も大きくなって経費も増えてしまいます。なので、われわれは一つの大きな組織を作るのではなく、それぞれの地域でフードバンクの立ち上げを支援しています。地域に根差した組織であるほうがその自治体の支援や個人からの協力も得やすくなります。その地域にある小さな空きスペースを倉庫としてを借りて運営することも可能です。食品の提供元と提供先も近い存在になります。そういった顔の見える支援をしていくことが地域の自立にもつながると考えています。

■企業/自治体との連携

――地域の方に対する顔の見える支援を大事にされているんですね。食品の寄付を受けるのも、地域にある企業が中心でしょうか。

芝田さん:

そうですね。地域の食品メーカーさんなどとは信頼関係を築いて長いお付き合いとなって継続的な寄付をいただいています。

ただ、7‐8年前に事業を開始したときは、スーパーやメーカーなど50社60社と電話をかけてアポイントを取ってお話してもうまくいかないことが多かったです。当時はフードバンクそのものがあまり理解されていませんでしたから。それでも、近年SDGsや企業の社会貢献が重要だという認識が広まってくるにつれて、以前お話した企業から問い合わせが来ることが増えてきました。

また、団体のホームページにすべての活動を積極的に公開しているので、それを見ていただいた企業からの連絡もあります。予算や月々の活動、食品をどこからもらってどこに送ったかをすべて記録して開示している点が関係者のみなさんとの信頼関係構築につながっていると思います。

それから、食品の授受に際しては確認書を必ず交わして、転売をしないとか、保存方法、賞味期限を守るなどの事項をちゃんと守れるところにだけ渡すようにしています。企業からの制約書締結の要望がある場合は、必ずその通り書類を交わします。そこをしっかりやっているのも信用されるための一つのポイントだと思います。

――透明性の高い運営が企業からの信頼につながって新たな寄付の申し出が来る、という循環になっているんですね。そのほかに、食品の取扱量を増やすために取り組んでいることはありますか。

芝田さん:

なるべく寄付の申し出を断らないというのは大事だと思います。例えば、賞味期限があと三週間ぐらいしかない、というものでも、全部いただくようにしています。そこで断ってしまうと、次の声がかからなくなってしまうので。一応、賞味期限の目安は一か月以上のものを、とは言っていますが、そうじゃないケースのご連絡があったりするので、そのときには食品の内訳をお聞きして、それがすぐに配布できそうであれば、全部もらうようにしています。

それと、もう一つ、全量をもらうということも大事です。1,000箱あるということなら1,000箱全部いただく。10箱だけくださいというようなことは言いません。小分けにすると、運送料がかかるにもかかわらず、残りの990箱が残ってしまいます。企業にとっては1回の配送で1,000箱全て寄付できるほうが望ましいですよね。なので、10トンなどのあまりに多すぎるものは別として、基本的には全量いただくようにしています。

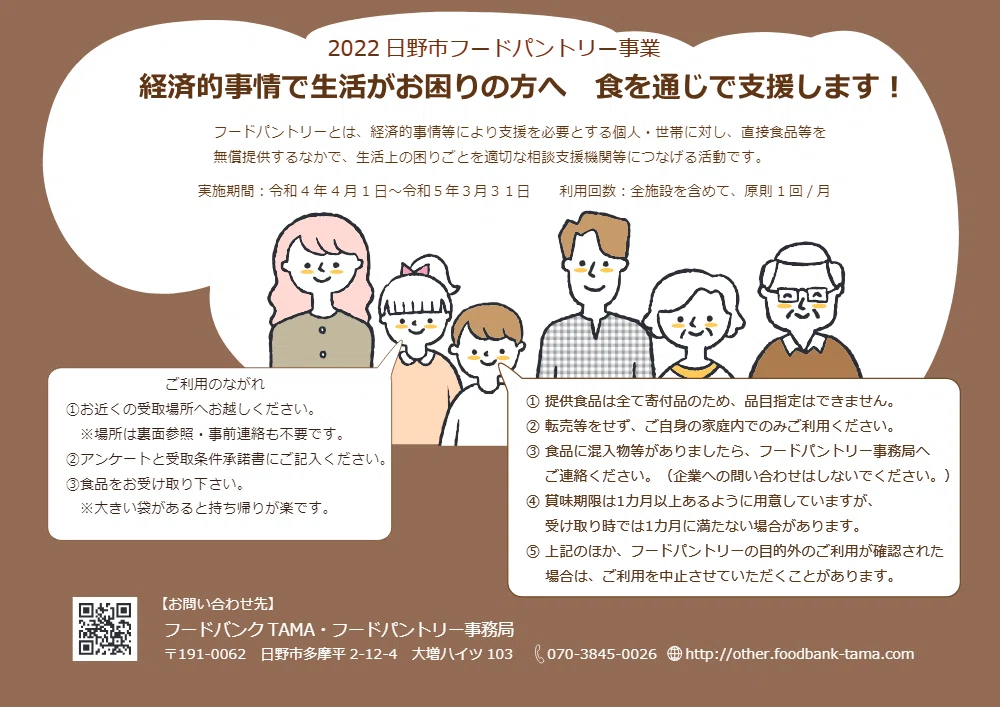

拠点がある日野市がフードパントリー事業をやっているので、我々の倉庫に入らないときは、そのパントリーの受取拠点である日野市社会福祉協議会に直接納品しています。

――企業から提供された食品を自治体と協力して食に困っている人に届けている形は、素晴らしい連携体制ですね。

芝田さん:

日野市でのこの取り組みは一つのモデルになっていると思います。平日9‐17時に、希望者はいつでも食品を受け取れるようになっています。これを市役所でやっていた時期もあるのですが、そのときは敷居が高いと感じられてあまり利用者が来ませんでした。それを変えて、社会福祉協議会と連携し、老人ホームなどの社会福祉施設で配布をするようになって、利用者が増えました。こういうことができるのが、地元でフードバンクを立ち上げる大事なポイントだと思います。

(HP開示資料より転載)

■特徴的な取り組み

――資金集めの点で、クラウドファンディングを実施されているのが特徴的だと思うのですが、その取組事例を教えてください。

山口さん:

2023年の冬に、子どもたちにクリスマスケーキを配るというプロジェクトでクラウドファンディングを実施しました。子どもたちにとって夏休みや冬休みは楽しいはずのものですが、学校が休みになると給食を食べることができずに普段より体重が減ってしまう子供たちがいます。また、家庭に目を向けると、子どもが日中に家にいることにより食費や光熱費が増加し、普段以上に苦しい生活を余儀なくされてしまうこともあるといいます。そのような状況にある子どもたちに、夏休みや冬休みを少しでも楽しく過ごしてもらえるように「フードバンクこども応援プロジェクト」に取り組んでいます。その一環として、冬休みクリスマスケーキを送る支援をさせていただきました。

そのプロジェクトでは、賛同者のみなさんから100万円の資金が集まりました。個人のみなさんから100万円をいただくというのは大きなことなので、今後もクラウドファンディングを活用していきたいと考えています。

佐藤さん:

クラウドファンディングを含め、個人の方からの寄付も増えているので、やはり信頼関係を継続して築いていくのが大事だと思います。寄付をいただいた方には、ちゃんと我々の活動内容をわかっていただき、最終的に支援が届いた先からの感謝の声をお伝えしていく、ということに努めています。みなさんの温かいご支援の気持ちが届きましたよ、と伝えたいと考えていきます。

――企業に対しても、個人に対しても、活動内容と感謝をしっかりと伝えて地域での顔が見える支援を実施されているんですね。

芝田さん:

そうですね。やはり現場で顔の見える支援をしていって学んだことがたくさんありますので。特に、未来のある子どもの支援です。一年間無料塾をやったのですが、子どもたちというのは、手をかければその分、本当に伸びていきます。

同時に、団体を立ち上げてから8年間子どもたちの支援を続けてきて思うのは、子どもが成長するのには何年もかかるということです。一方で、家庭が経済的に困窮している状況は、一年や二年で抜け出すことはできません。なので、支援を絶やさないことが大切だと感じます。彼ら彼女らが成長して、その家庭も含めて自立していくのを見ると、こんなに嬉しいことはないですね。

■今後の課題

――今後の活動に向けて、課題となるのはどんなことでしょうか。

芝田さん:

一番の課題は固定費の高さですね。物価も高くなっていますし、家賃も高いですから、東京のフードバンクはどこも大変だと思います。

あとは、現時点での人手が足りていないということではないのですが、今の運営スタッフの年齢のことを考えると、後継者問題、今後も支援活動を続けていくための体制づくりも課題の一つです。

また、できるだけ早期に認定NPO法人になりたいと考えています。認定が取れると、信頼度が上がり寄付も増えますし、寄付金控除も適用できますから、非常に大きなことだと思います。

■まとめ

お話を伺って印象的だったのは、活動内容の全てを積極的に開示されている点です。フードバンクTAMAのホームページ上では、食品の入庫と出庫について各品目がキロ単位で報告されています。加えて、毎年の貸借対照表などの会計資料や事業報告書が公開されているなど、非常に透明性の高い組織運営です。その体制が、企業・自治体との効果的な連携につながっているのだと感じました。他のフードバンク団体のみなさんにもぜひ参考にして取り入れていただきたい部分です。

また、今もこれからも、フードバンクTAMA自体が大きくなって広範囲をカバーするのではなく、近隣の一つ一つの地域での団体設立を支援する活動方針であるとのお話もお聞きしました。フードバンクTAMAがロールモデルとなって、信頼されるフードバンクが増えることにより、顔の見える支援のきめ細かいネットワークがさらに広がっていくことを期待します。

弊所もそれに資する調査研究などを続けていきたいと考えております。

フードバンクTAMAの皆様、貴重なお話をありがとうございました。

▼フードバンクTAMAの活動の詳細はこちら👇