「Z世代 × 企業・自治体」の脱炭素ビジネスコンテスト『Earth hacks デカボチャレンジ 2025 Winter』 ~白熱した決勝戦とその裏側とは?~(前編)

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 船井 隆

研究員 寺田 奈津美

『デカボ』って知っていますか?

「デカボ」とは、脱炭素を意味する「デカーボナイゼーション(decarbonization)」の略称です。気候変動などの環境問題に対して、脱炭素に取り組むことが急務とされる中、今、Z世代が中心となって挑戦するビジネスコンテスト『デカボチャレンジ』(通称:デカチャレ)が注目を集めています。

学生からの応募が殺到し、企業からの関心も高まっているこのイベント。2025年1月に開催された回を取材し、注目される理由や当日の熱気、学生たちの斬新なビジネスアイデアなどをレポートします。さらに、その運営の裏側や、高いレベルのビジネス提案が次々と生まれる背景や秘訣にも迫りました。

脱炭素社会の実現に向けて、若い世代の新しい発想を取り入れたいと考える企業の方や、就職活動中の学生の皆さんにとっても、必見の内容です。

「デカボチャレンジ」とは?

「デカボチャレンジ」は、Earth hacks株式会社が主催する、Z世代の若者と企業・自治体が協働し、脱炭素社会の実現を目指す新規事業を創出するビジネス共創プログラムです。未来の脱炭素社会に貢献するため、企業が抱えるサステナビリティ課題に対して、Z世代の若者が革新的なアイデアでアプローチし、共創によって実現可能なビジネスアイデアを導き出すことを目的にしています。

<「デカボチャレンジ」の概要>

▷「デカボチャレンジ」の5日間のスケジュール詳細はこちらの記事へ👇

デカボチャレンジ決勝プレゼンの概要と受賞したチームの提案👑

ここからは、2025年1月21日に行われた、「Earth hacks デカボチャレンジ 2025 Winter」の決勝戦で特に優秀と評価された、審査員大賞、学生大賞、奨励賞を受賞した提案をピックアップしてご紹介します。

<デカボチャレンジ 2025 Winter 開催概要>

◎審査員大賞:博報堂 SX Professionalsチーム 思わず分別してしまう新しい形のリサイクルボックス「CAPtivate」

企業からのお題※:「気温上昇を止めるための生活者アクションを増やすためのビジネスアイデア」

※企業が学生に提示した、各社が直面している脱炭素に関するビジネス課題に対応するテーマを指す。

【背景:分別したいけど、できていない】

外出先でペットボトルを飲み終えたとき、

「本当はキャップを分別すべきだけど、近くに箱があっても時間がない、面倒で、ついそのまま捨ててしまう」

——そんな経験、誰しもあるのではないでしょうか。

実際に、外出先でペットボトルのキャップまで分別している人は約半数にとどまります。

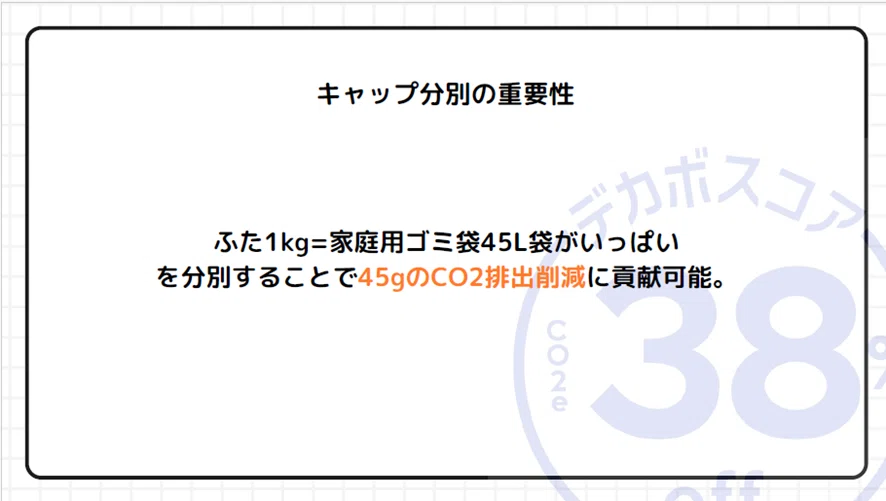

ところが、キャップ1kgを分別すると、CO2排出を45g削減できるというデータも。その積み重ねが、未来の気温上昇を食い止めるアクションにつながるのです。

【解決策:「めんどくさい」を「ついやってしまう」へ 新しいリサイクルボックス「CAPtivate」】

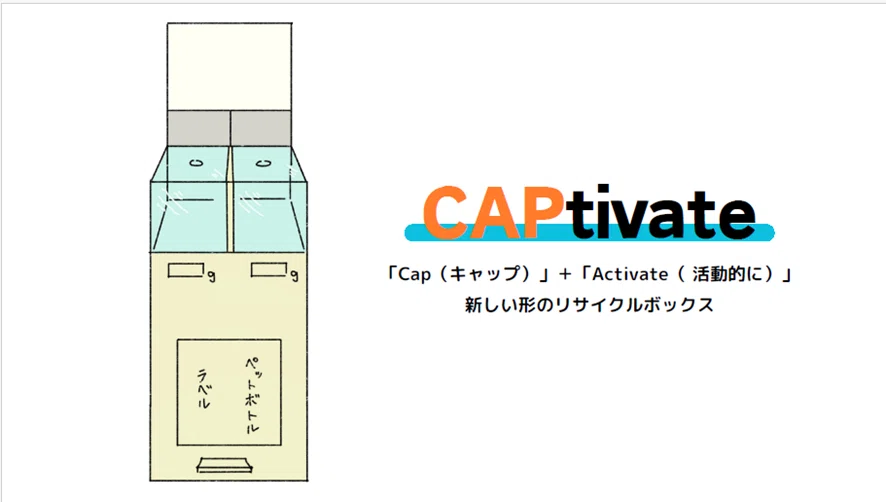

CAPtivate(Cap+Activate)は、生活者の“ついやってしまう行動心理”を活かした仕掛けが詰まったリサイクルボックス。

思わずキャップを分別したくなる、3つの仕掛けがあります。

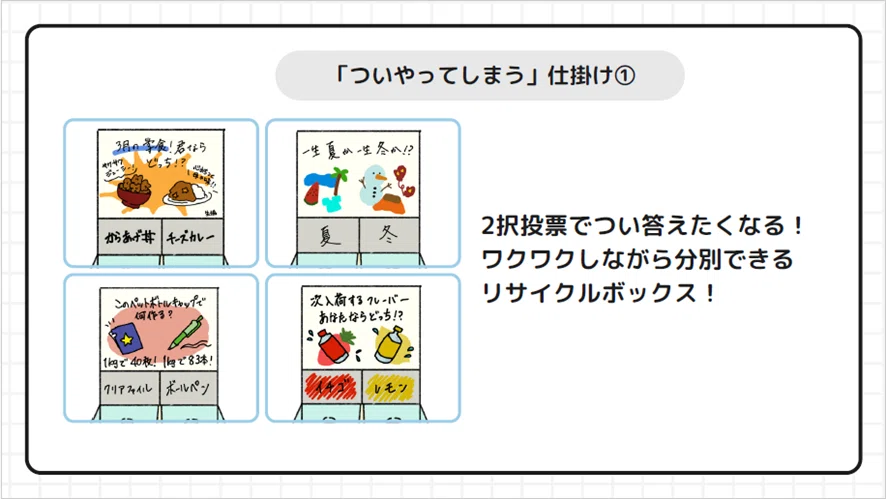

仕掛け① 投票型:キャップを入れて「どっち派?」に参加

CAPtivateには、2択の投票ボックスがセットされています。

例えば——

- 「コーヒー派?それとも紅茶派?」

- 「きのこ派?たけのこ派?」

そんな軽いテーマに、キャップ1個で“1票”投じるような仕組み。

分別するたびにちょっと楽しく、つい人に話したくなる体験です。

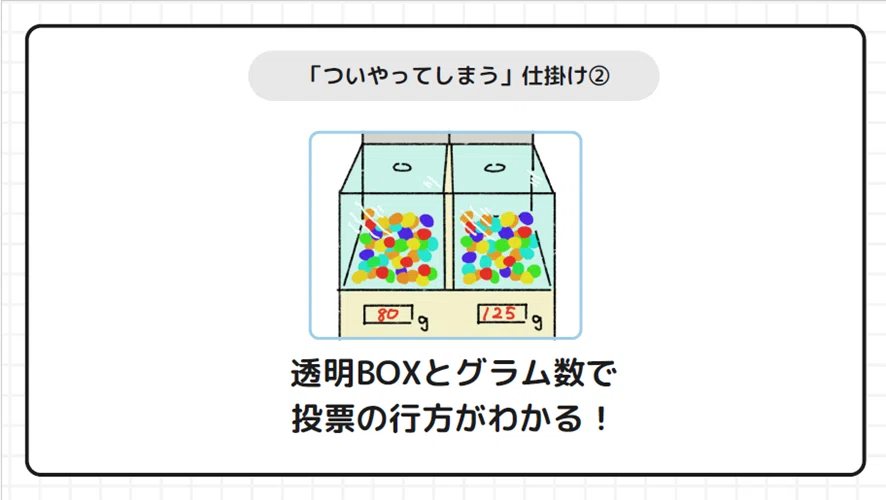

仕掛け② 見える化:透明ボックス&グラム表示で投票の行方がわかる

投票結果は、透明な箱と重さ(g)表示でリアルタイムに「どっちが勝っているか」がわかります。

これがちょっとした競争心やワクワク感を生み、自然と継続的な参加を促します。

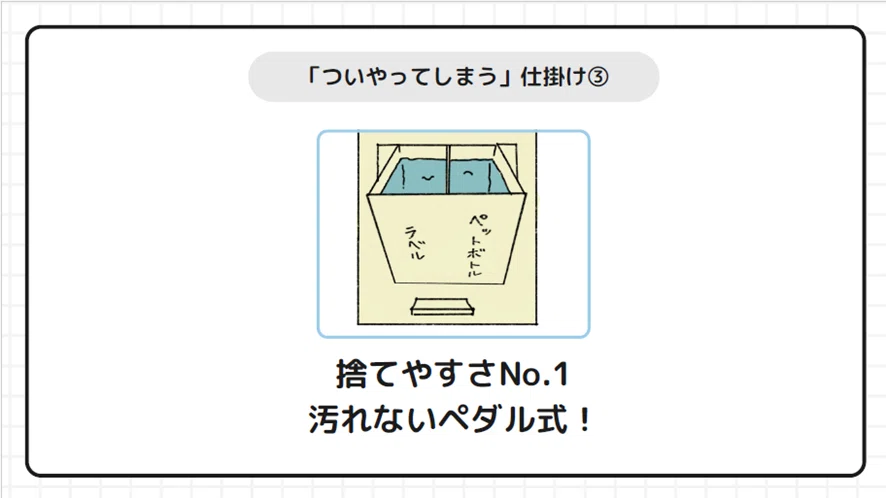

仕掛け③ 使いやすさ:衛生的なペダル式

CAPtivateは汚れないペダル式を採用し、衛生面にも配慮しています。

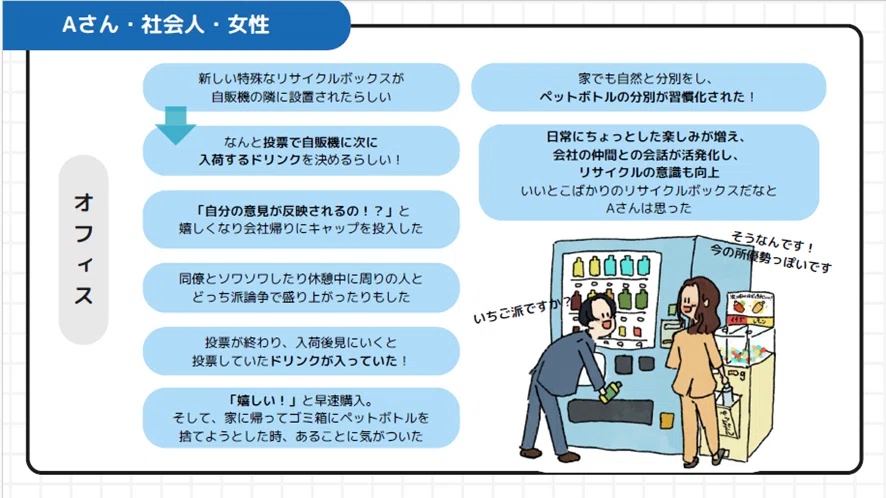

【設置した際のイメージ:日常に“会話”と“リサイクル”を生むストーリー】

オフィスに設置した場合の利用イメージも明確です。

たとえば、ある社会人女性Aさんのストーリー——

休憩中に自販機のラインナップ投票テーマが気になり、キャップ分別に投票した彼女。同僚との「どっち派?」トークが盛り上がる場面も。後日、自分が投票したドリンクが実際に入荷されており、嬉しくなってドリンクを購入。家に帰ってそのペットボトルを捨てようとしたとき、キャップを自然に分別する習慣がついていることに驚きます。

Aさんは、「日常にちょっとした楽しみが増え、会社の仲間との会話も活発になって、リサイクル意識も高まる、いいことづくめのリサイクルボックスだな」と感じました。

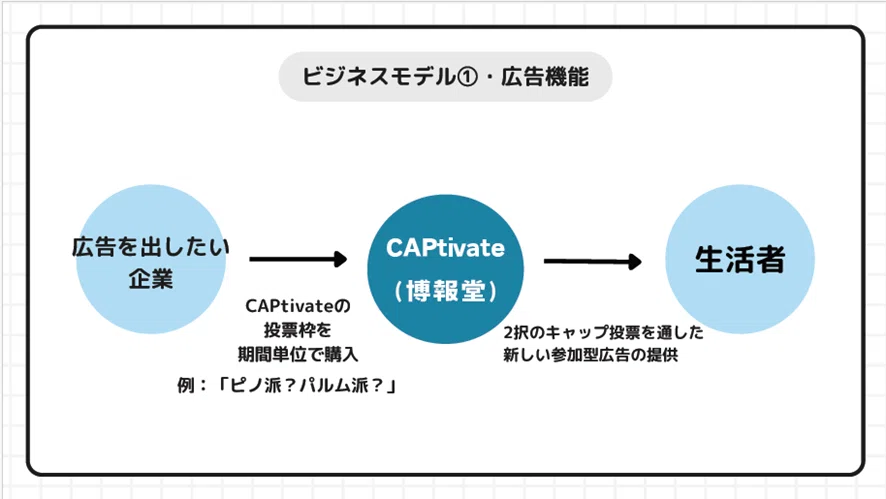

【広告とスポンサーの2つのビジネスモデル】

ビジネスモデル① 参加型広告としての展開

CAPtivateの投票テーマを、広告枠として企業に提供。ブランド認知や商品理解、ロイヤリティの向上を狙った“参加型広告”の新たなチャネルになります。

企業はテーマ設定を通じて生活者と接点を持ち、商品理解を深めてもらうことができます。

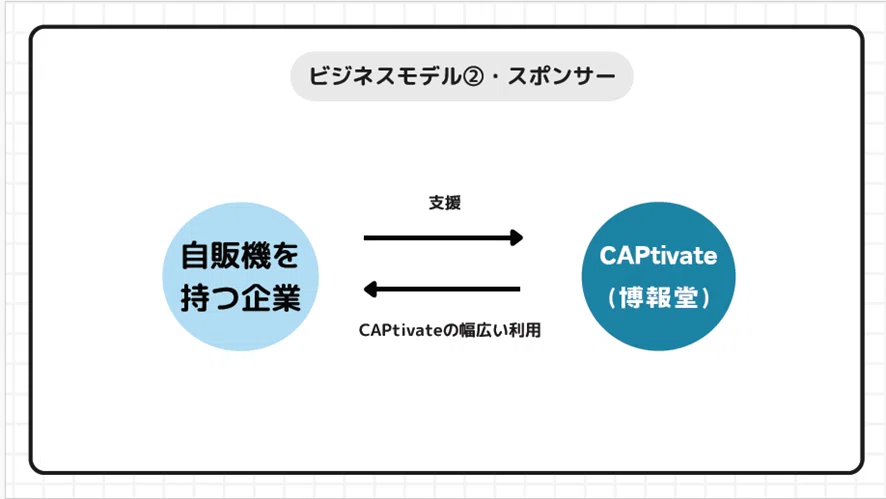

ビジネスモデル② スポンサーシップとマーケティング活用

自動販売機を持つ企業とのスポンサー契約モデルも想定。蓄積されるデータをテストマーケティングや新商品開発に活用する可能性もあります。

人が集まり、話し、行動が変わる——

「分別」から始まる新しいコミュニケーション

ただのリサイクルボックスではなく、

人が集まり、会話が生まれ、社会的アクションが生まれる場所になること。

それがCAPtivateの目指す未来です。

【審査員からのコメント】

審査員の方々からは、

「分別をきっかけに生まれるコミュニケーションを副次的な効果として伝えているのがうまく、コミュニケーション設計として面白い」

「キャップを“捨てるもの”から“人が集まる場のきっかけ”に変えた点が素晴らしい」

「投票が実際の体験につながっているのが良い」

「選挙や推し活にも応用できそう」

といった声が寄せられました。

一方で、今後の展開に向けた課題としては、設置コストとのバランスや、利用者に飽きさせない工夫、投票テーマの設計力などが挙げられました。

◎学生大賞:吉本興業チーム “神席確定”でZ世代の心をつかむ! 推し活×脱炭素で、劇場に新しい価値を生み出すアイデア

企業からのお題:「“劇場”のファンを作るためのアイデアと、劇場に来るだけで実は“SDGs”できる仕掛けを提案してください。」

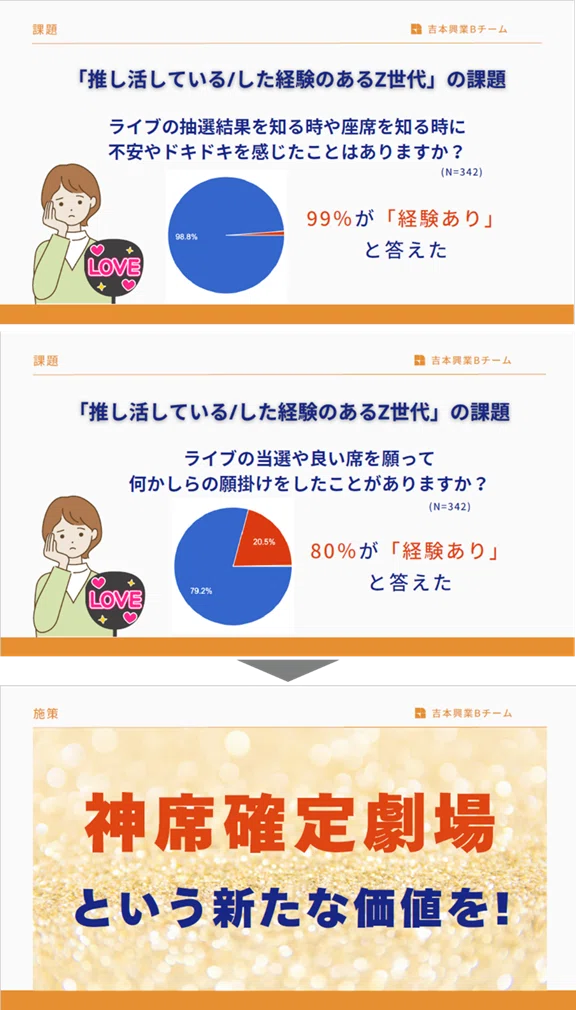

吉本興業チームが提案したのは、Z世代の「推し活」と「脱炭素アクション」を組み合わせた、新しい形の劇場ファンづくり。

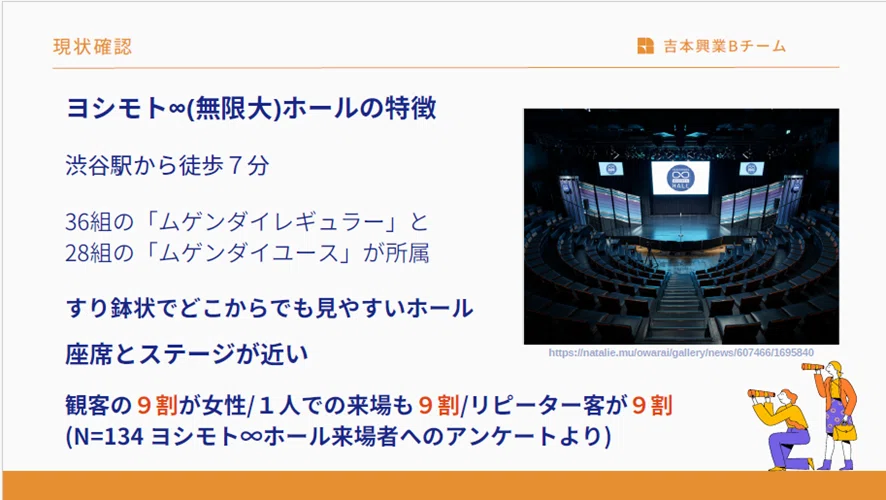

舞台は、渋谷にあるヨシモト∞ホール。ステージとの距離が近く、観客の9割が女性・ひとり来場・リピーターという特徴を持つこの劇場にぴったりなアイデアが生まれました。

アイデアの核は「神席確定劇場」

Z世代にとって推し活をする際、最もドキドキする瞬間の一つがコンサートなどの“座席抽選”。良席を願ってお守りを買って、願掛けをする――。

そんな心理に寄り添い、「神席を当てるためのパワースポットとしての劇場」を打ち出したのが、“神席確定劇場”という新コンセプトです。

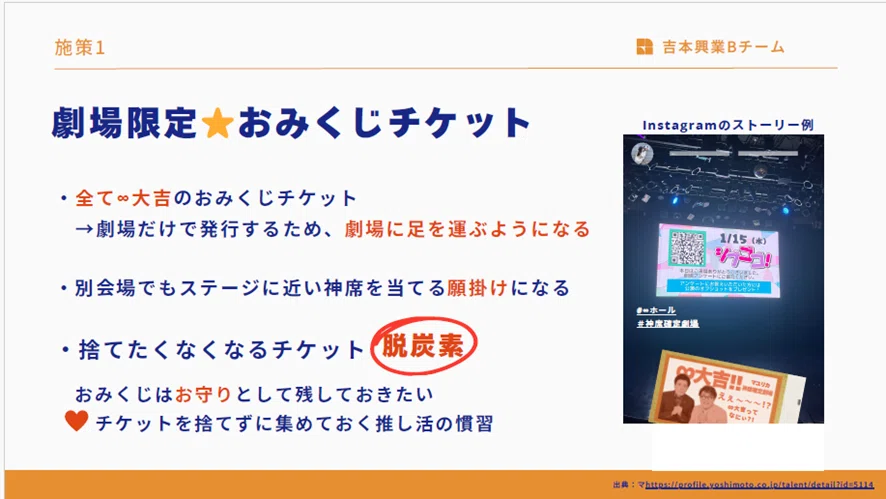

【施策①劇場限定★おみくじチケット】

すべてのチケット裏面に“大吉”のおみくじを印刷し、良席祈願のお守りに。「ヨシモト∞ホールに行けば、神席を体感できて、願掛けにもなるパワースポット」にします。

さらに、大吉チケットを捨てずにコレクションすることがごみを減らし、脱炭素にもつながります。

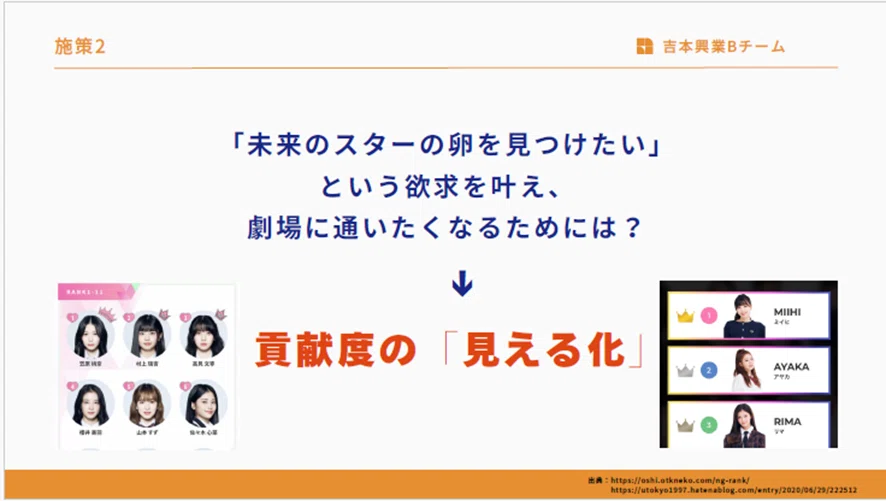

施策②「未来のスター」育成への貢献度の「見える化」

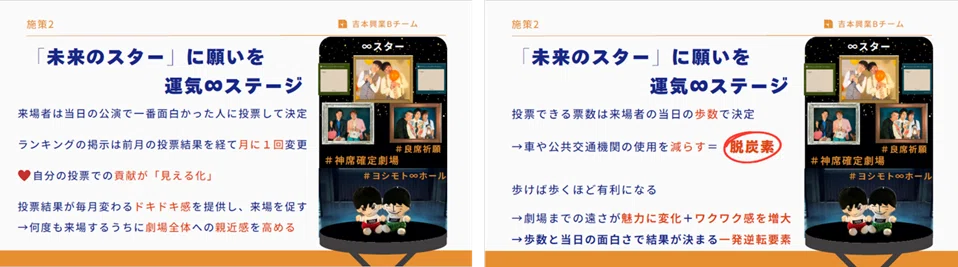

推し活をしている人の「未来のスターの卵を見つけ、育成したい」という欲求を叶えるため、投票により育成貢献度を見える化します。

「面白かった芸人」への投票は、当日の歩数に応じて決まる仕組みで、たくさん歩いた人ほど、多くの投票権を得ることができます。車や公共交通機関を使わず、自分の足でたくさん歩くことで“推し”の芸人を応援できる設計となっており、自然と脱炭素行動にもつながります。

また、劇場ロビーにはぬいぐるみやアクリルスタンドなどを設置し、フォトスポットとしてSNSでの発信も促します。自分の投票がランキングに反映されることで、貢献感を得られ、リピーターに何度も足を運んでもらうことを狙います。

「簡単に・無理なく・笑って、脱炭素。」

これが、Z世代と劇場をつなぐ、新しい“推し活”のかたちです。デカボな推し活を通じて本物の“箱”(劇場)推しへ。

【審査員からのコメント】

審査員の方々からは、

「劇場のサイズ感を、逆転の発想で“神席確定”と表現した発想が素晴らしい」

「推し活をしているZ世代はヨシモト∞ホール自体のファンにはなりにくいのではないかと思ったが、“願掛け”にフォーカスしたアイデアが秀逸だった」

「劇場そのものをパワースポット化するという発想が、今のカジュアルスピリチュアルのトレンドにも合っている」

といった声が寄せられました。

一方、今後の課題としては、渋谷内の他施設との連携による集客施策や、劇場以外でのファンづくり、渋谷発の新しい文化づくりにどうつなげていくかなどが挙げられました。

◎奨励賞:パナソニック コネクトチーム Z世代の“つながりたい”気持ちに寄り添う、パナソニック コネクトの新提案 「COCOマーク」「COCOコネクト」でリアルな接点を創出

企業からのお題:「パナソニック コネクトの新たな魅力を見出し、デジタルネイティブ世代と私たちを“つなぐ”、企業ブランディング戦略を提案してください」

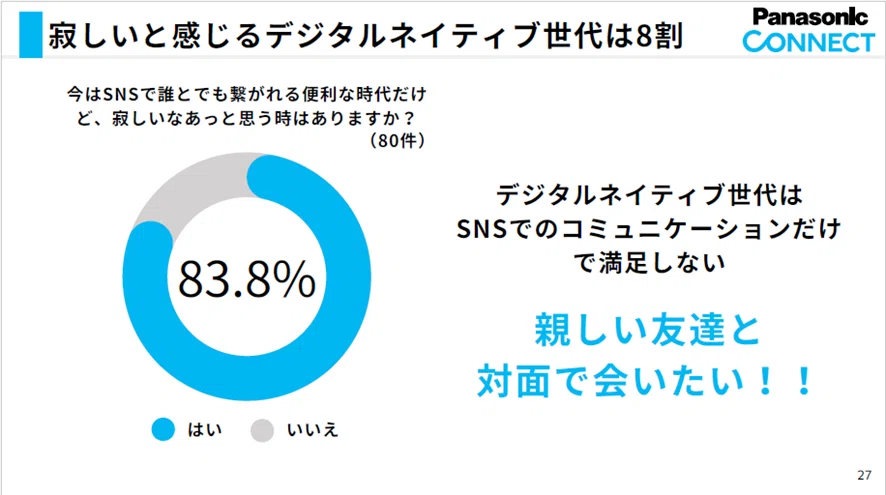

このチームの提案の出発点は、Z世代のこんな声です。

「SNSでつながってはいるけれど、なんだか孤独」

「親しい友達と、もっとリアルで会いたい」

この“対面でのつながり欲求”に対し、パナソニックコネクトならではの仕組みで応えるために設計されたのが、以下の2つのアクションです。

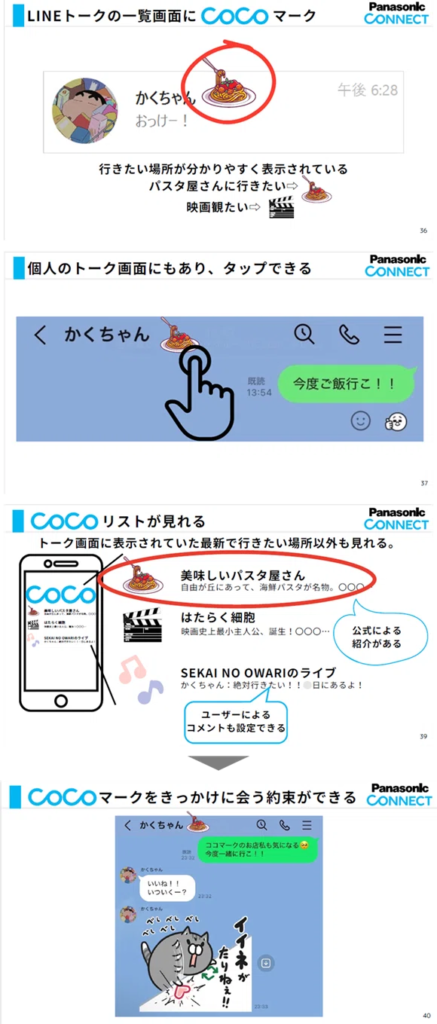

【作戦①:「COCOマーク」で自然なお誘いを促進】

LINE上に表示される「COCOマーク」には、ユーザーがその時に「行きたい場所」や「したいこと」を登録。例えば「カフェ」「映画」「美術館」などの内容を友人が目にすることで、

「あ、ちょうど自分もそれ行きたかった」

「声をかけてみよう」

といった自然なリアルなお誘いが生まれる仕組みです。

このような「さりげない見える化」によって、対面の機会が促進される新しい文化を提案します。

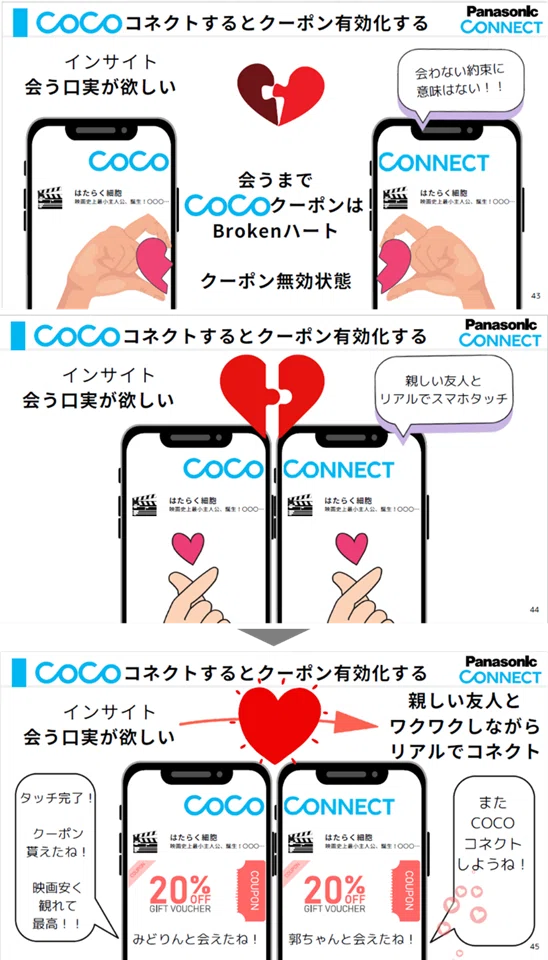

【作戦②:「COCOコネクト」で“リアルに会う価値”を創出】

実際に会ったときに、2人のスマートフォンを近づけると、画面上の“Brokenハート”が合体して1つのハートになり、「COCOコネクト」が成立。その瞬間に、特別なクーポンや特典が付与されます。

こうしたリアルで会うことに対するインセンティブ(実際に会わなければクーポンがもらえない)設計によって、対面での接点に明確な価値を付加しています。

【発展構想:「COCOコネクト・ストーリー」でバリューチェーン全体への展開】

さらに、「COCOマーク」「COCOコネクト」の仕組みを起点として、将来的には移動・食事・エンタメなどの消費行動全体を一気通貫でつなぐ“COCOコネクト・ストーリー”へと発展させる構想もあります。

具体的には、ユーザーの1日の決済行動から「デカボスコア※(環境負荷低減スコア)」を算出し、ブロックチェーンを活用してそれに基づくバリューチェーン全体へのインセンティブ設計や、関わる事業者間での最適な収益分配、購買行動や人流データのオープンソースデータベース化まで見据えています。

※Earth hacks株式会社が提供する、商品やサービスの排出CO2相当量の削減率を可視化した数値。詳細はこちら👇

【審査員からのコメント】

審査員の方々からは、次のようなコメントが寄せられました。

「“なんかさみしい”という気持ちは、Z世代に限らず多くの人に共通している。実際に使ってみたいと感じた」

「集客ツールの新しい形としても可能性を感じた」

一方で、実際のサービス化を見据えた際の課題として、

- ユーザーが継続的に利用したくなるインセンティブ設計

- 断りたいときにどう対応できるかといった心理的ハードルの軽減

といった点にも今後のブラッシュアップの余地があるとの指摘がありました。

決勝戦に参加してみての感想

まず印象的だったのは、会場全体にあふれる熱気と一体感です。学生、審査員、スタッフ、観客が一丸となってイベントを盛り上げており、「デカボチャレンジ」が単なるコンテストではなく、みんなで創るプロジェクトになっていることが実感できました。

学生たちの提案は、どれも独創性に富みながらも実現可能性が高く、プレゼンテーションの完成度も非常に高いものでした。

特に、脱炭素という難しいテーマに対して、課題認識や市場調査、ターゲット設定、ビジネス提案までしっかり組み立て、それを堂々と伝えるプレゼン力まで備えていることに、驚きと感銘を受けました。

また、どのチームのアイデアも、自分たちの身近な実感や共感からスタートしている点が特徴的でした。彼らの提案は、脱炭素を「難しい課題」ではなく、「身近な行動」として捉え直し、自分ごととして取り組める仕組みをつくっていました。

ビジネスコンテストというと、特別優秀な人や意識の高い学生だけが活躍する場というイメージを持ちがちですが、「自分はそんなんじゃない、ごく平凡な学生」と感じている人でも、仲間と協力することで、社会を動かすような提案ができるんだ――「誰にでもチャンスがある」、そんな気持ちになれる場だと感じました。

今回の取材を通じて、Z世代ならではの共感力、柔軟な発想、そして発信力が、これからの社会を動かす原動力になるのではないかと、大きな希望を感じました。

今後、こうした提案が実際に社会に実装されていくことを期待するとともに、Z世代の想いが人とのつながりや発信力を通じて広がり、脱炭素の取り組みがより多くの人々に浸透していくことを願っています。

一般社団法人リジェネレーションについて

一般社団法人リジェネレーションは、

「地球(生態系・人・地域社会)の再生」をテーマに、持続可能な社会の実現を目指して活動している団体です。

Z世代・α世代向けマーケティング支援にも力を入れておられます。

詳しくは公式サイトをご覧ください:Z世代/α世代マーケティング支援なら、一般社団法人リジェネレーション

▷後編はこちら