【イベント参加レポート】ホテル日航つくば・セブンアンドアイフードシステムズ 『EARTH HOUR2025』

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

2025年3月22日20時30分、スカイツリーや飲食店の明かりが消えていることに気づきましたか?

「EARTH HOUR」は、世界中で同じ日・同じ時刻に消灯することで、気候変動や生物多様性の保全への意思を示すWWFのイベントです。

今回は、その取り組みの一環としてホテル日航つくばで開催された「EARTH HOUR 2025 ランタン&クラシック ミニコンサート」に参加しました。

明かりを消し、美しい音楽に耳を傾けながら環境について考える——そんな特別なひとときを体験した様子をレポートします。

◎「EARTH HOUR」とは?

EARTH HOURは、世界中で同じ日・同じ時刻に消灯することで、気候変動や生物多様性の保全への意思を示すWWF主催の環境イベントです。2007年に始まり、年々規模を拡大しながら実施され、現在では180以上の国と地域が参加する世界最大級の草の根運動となっています。

EARTH HOURは、毎年決められた日の同じ時刻に、世界中の個人、地域社会、企業が一斉に電気を消し、「地球のための1時間」を過ごすというものです。

この活動の目的は、「生物多様性の喪失」と「気候変動」という2つの危機に対する世界の関心を高めることです。

日本でも、東京タワーやスカイツリー、原爆ドームをはじめ、ホテル、ファミリーレストラン、カフェ、ショッピング施設など、全国各地でライトダウンが実施されています。

こんなにも多くの場所で行われていることを知らない方も多いのではないでしょうか?

主な参加自治体・施設・企業(一部)

・横浜市、広島市、鹿児島市

・東京タワー、東京スカイツリー®、横浜マリンタワー、京都タワー、原爆ドーム

・セブン&アイ・フードシステムズ(デニーズ)、モスフードサービス(モスバーガー)、びっくりドンキー、トリドールホールディングス(丸亀製麺)、ワタミ、タリーズ、ホテル日航つくば、シェラトン都ホテル東京、ヒルトン大阪…他多数

◎今回のイベントの概要

今回の、ホテル日航つくば主催の「EARTH HOUR 2025 ランタン&クラシック ミニコンサート」では、ホテル内のチャペル式場で電気を消してランタンを灯し、環境カウンセラーの中上冨之氏によるミニ環境講座と筑波大学管弦楽団 弦楽カルテット・木管クインテットによるミニコンサートが行われました。

イベントの開催概要

当日の会場の様子

筑波大学管弦楽団の皆さんの演奏に聞き入っておられる様子でした。

中上さんのご講義の様子

ミニコンサートの様子

◎環境カウンセラー・中上さんによる環境講座の内容

ここからは、環境カウンセラーの中上さんによる環境講座の内容をご紹介します。

環境部会長/環境カウンセラー

中上 冨之さん

みなさん、こんばんは。

今日は、まず簡単に自己紹介をさせていただいた後、「私たちはなぜ環境について考えなければならないのか」というテーマでお話ししたいと思います。

私は、セブン&アイ・フードシステムズで環境部会長を務めております。セブン&アイ・フードシステムズは、セブン&アイグループの飲食事業を担う会社で、レストラン事業と社員食堂や給食施設などのコントラクトフード事業の約500店舗を運営しています。

皆様、デニーズをご存じの方はいらっしゃいますか?

(挙手を確認)ありがとうございます。では、ファミリーレストランの中で「デニーズが一番好き!」という方はいらっしゃいますか?

(挙手が減る)少し減りましたね(会場から笑い)。

ありがとうございます。それでは、本日はどうぞよろしくお願いいたします。

また、私は「mottECO普及コンソーシアム」の代表も務めております。昨年、この「mottECO事業」が環境省・消費者庁主催の「令和5年度 食品ロス削減推進表彰」において「環境大臣賞」を受賞しました。

この受賞は、「mottECO」の考え方を社会に広げる取り組みや、mottECO事業を他の企業の皆さんと連携して進めている点が評価されたものです。この取り組みに関しても、後ほどご紹介いたします。

さて、本日のこの「EARTH HOUR」ですが、世界中で同じ日時に実施されるものです。原則として3月の最終土曜日に行われますが、宗教上の理由、たとえばラマダンの期間などの影響で、今年のように1週ずれることもあります。

このムーブメントは南太平洋から始まり、時差に沿って順番に明かりが消えていきます。宇宙から見ると、世界各地の光が次々に消えていく様子が見える、非常に象徴的な取り組みです。

現在、EARTH HOURは世界180以上の国と地域で実施されています。国連加盟国が193カ国なので、ほぼ全ての国や地域で行われているということですね。

・飲食業のEARTH HOURの取り組みについて

私は日本の飲食事業者やホテル事業者にこの取り組みを広める活動をしています。飲食事業やホテル事業は、お客様と直接接する業種であり、消費者の皆様にこの取り組みを広める責任があるだろうと考えているからです。

セブン&アイ・フードシステムズは、2018 年に初めてデニーズ全店で「EARTH HOUR」に参加しました。最初はデニーズの約400店舗で実施したのですが、実際に電気を消してくれているのか確認するために、私も現場を回ってみました。

その時に、デニーズではちゃんと外灯等を消してくれているのを確認できましたが、近隣の外食店舗は灯りがついているため、デニーズだけが灯りを点け忘れているのではないかと見えてしまうことがありました。

そのため、ほかのお店もすべて看板や店舗の明かりが一緒に消えていれば、このイベントの認知が広がり、もっと啓発の効果が高まるだろうと思いました。

また、最初は、今の春休みの時期、夜に消灯すると、お客様が通り過ぎてしまうのではないかとの懸念から参加をためらう事業者もいましたが、現在、協力してくださる企業も増えています。

例えばびっくりドンキーや和食さと、モスバーガー、大戸屋、アイリッシュパブのHUB、居酒屋の皆さんなど、多くの店舗が参加してくれています。

最終的には「こういう取り組みをしているお店にこそ行こう」というお客様の行動変化が生まれるといいなと思いながら、活動を広げています。

・気候変動や環境問題に関する世界の動向

EARTH HOURは単なる省エネルギーの取り組みではなく、環境や地球温暖化について考えることを促す啓発活動です。その主な目的は、単に省エネのために明かりを消すことではなく、その時間を通じて環境問題への意識を高めることにあります。

では、世の中の潮流がどうなっているのか確認しましょう。皆さんご存じでしょうか?

アメリカのトランプ大統領は、就任初日にパリ協定からの離脱を発表し、大きなニュースになりました。

では、トランプ氏は本当にCO₂削減や環境破壊について深く考えていたのでしょうか? 実際のところ、それはあまり関係なく、主に政治的な理由によるものだと考える向きもあります。

アメリカの大統領は4年の任期で、最大2期までしか務めることができません。トランプ氏はすでに2回目の大統領であるため、4年後には必ず退任する立場です。さらに、2年後には中間選挙が控えており、それまでに成果を示す必要があります。アメリカの主要産業には、石油やエネルギーなどCO₂排出量の多い企業が多く、それらの業界にアピールするための、あくまで政局的な戦略だとも言われています。

トランプ氏が何を言おうと、地球の環境問題がその瞬間に解決するわけではありませんから、私たち自身がしっかりと環境について考え、行動していかなければならないということです。

また、今朝のニュースにもありましたが、今日は本当に暑かったですよね。(当日3/22の最高気温は22.4℃)5月半ばから後半くらいの気温の高さでした。もちろん、今日1日だけで「これは気候変動の影響だ」と断言することはできませんが、最近のニュースを振り返ると、気候変動の影響がはっきりと見えてきます。

例えば、昨年2024年の世界の平均気温は、観測が始まった1850年以降で最も高い夏となったと報じられました。

また、先ほど話に出たパリ協定の目標は、産業革命以降の気温上昇を1.5℃以内に抑えるというものでしたが、昨年の世界平均気温の上昇はついに1.6℃に達してしまったというニュースもありました。

ただし、この1.5℃という目標は過去20年間の平均気温を基準にしているため、1年間だけ1.6℃に達したからといって、すぐにパリ協定の目標が破綻したわけではありません。

しかし、このようなニュースが増えていること自体、気候変動の深刻さを物語っています。

・気候変動に関するデータと温暖化の深刻化

では、この気温上昇の原因は何でしょうか?

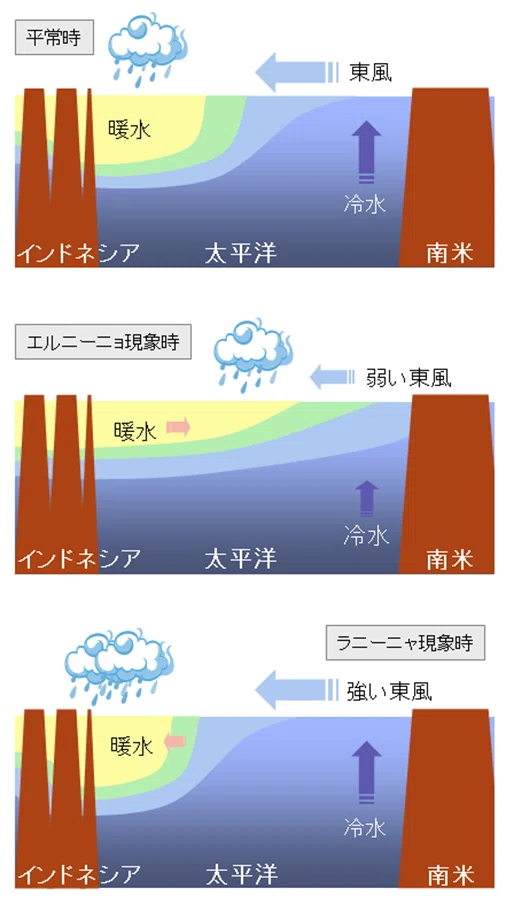

主に人間活動が影響していると言われていますが、それだけではなくエルニーニョ現象※1の影響も指摘されています。エルニーニョ現象とは、南米ペルー沖の海水温が平年よりも高くなる現象で、これにより世界的に異常気象が発生しやすくなります。

さらに、最近では「そもそもエルニーニョ現象そのものが、人間活動によって引き起こされているのではないか」とも考えられるようになってきています。

「平均気温が過去最高を記録した」と言われていますが、実は過去200年間の平均気温の上位10位のうち、すべてがこの10年間に記録されたことをご存じでしょうか。つまり、毎年のように気温の記録を更新しながら、どんどん暑くなり続けているということです。

昨年の11月前半も、「いつまで残暑が続くんだろう」と思うほど暑かったですが、その時点で、専門家の間では「今年の冬はラニーニャ現象※の2影響で、年末年始には大雪になる可能性が高い」と予測されていました。

※1 2023年冬はエルニーニョ現象 ※2 2024年冬はラニーニャ現象

実際どうだったでしょうか?

新潟や青森などの雪国では、過去に例のないほどの大雪に見舞われましたよね。つまり、観測データに基づく気象予測は、非常に高い精度で的中していたということです。

「地球は温暖化したり寒冷化したりを繰り返しているだけで、今はたまたま温暖な時期に入っているだけだ」という話を聞いたことがあるかもしれません。確かに、気候変動の影響は長期的な視点で見ないと判断が難しい部分もありますし、100年後にならないと現在の温暖化がどの程度のものなのか、科学的に完全に証明されるわけではないという意見もあります。

しかし、私たちが今この貴重な1時間を使って考える上で重要なのは、「地球が温暖化しており、それが私たちにとって大きな脅威になっている」という認識を持つことです。

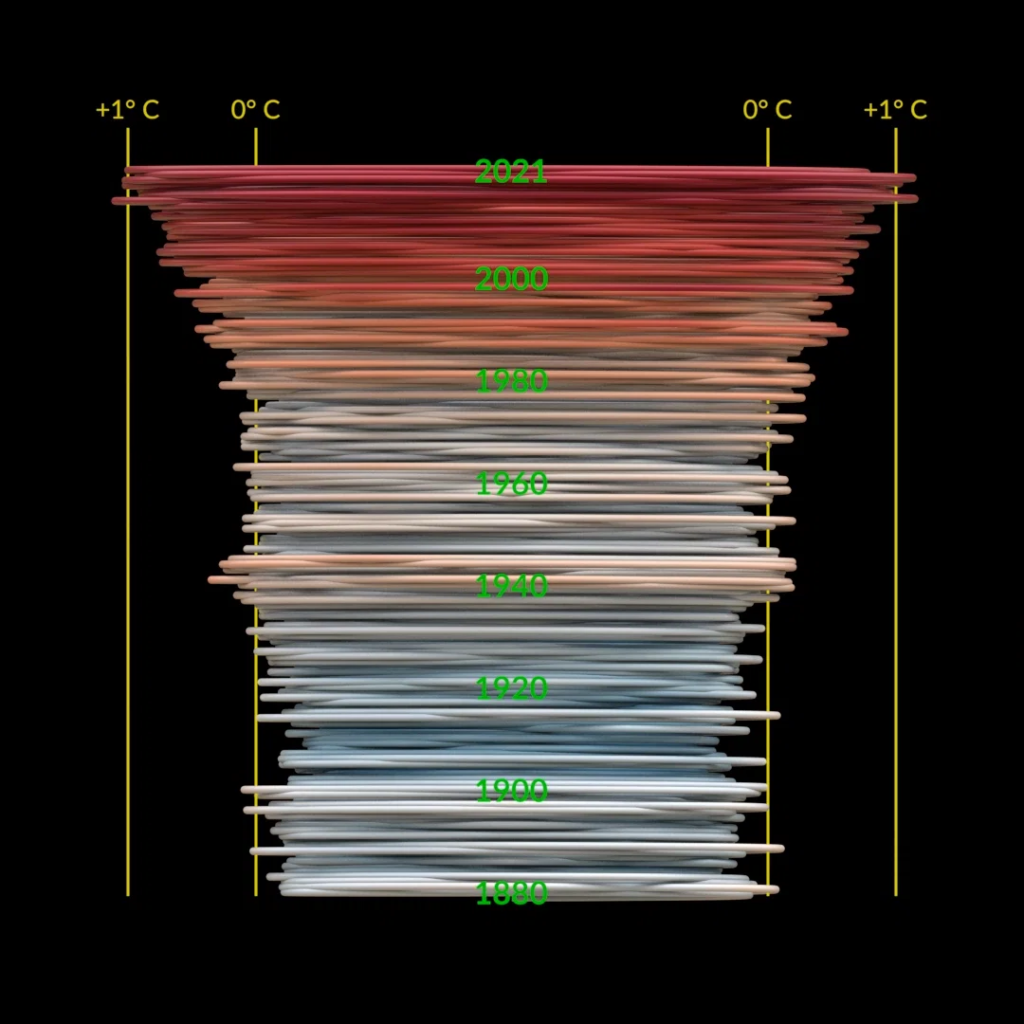

そこで、このデータを見てください。これは1800年代後半からの気温の変化を示したグラフです。

グラフの基準となる「0℃」のラインが、過去200年間の平均気温を示しています。1800年代から1900年代前半にかけては、平均気温よりも低い年が多いことがわかります。しかし、1900年代後半から徐々に気温が上昇し、2000年代に入ると平均を大きく上回るようになっています。

特に直近の数十年間で、その上昇幅が加速度的に大きくなっていることが明確です。

こうしたデータを踏まえ、「地球の温暖化が人類の脅威となっている」という前提で、ここからの話を聞いていただければと思います。

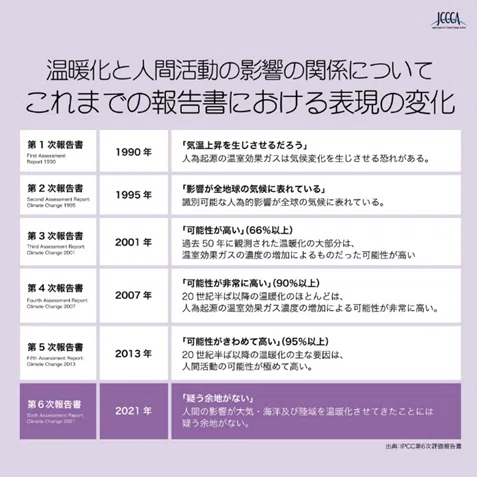

最近の世界的な重要トピックの一つに、「IPCC(気候変動に関する政府間パネル)」の発表があります。IPCCは、世界中の数百名の専門家が各国の論文を精査し、気候変動に関する最新の科学的知見をまとめ、方向性を示す国際機関です。

このIPCCは5年くらいに一度の頻度で、気候変動の現状や対策に関する報告書を発表しており、これまでに6回の報告を行っています。

特に注目すべきは、第3次報告書(2001年)からの変化です。この報告書では、「20世紀後半以降の温暖化の主な原因は人間活動である可能性が高い」と初めて指摘されました。

そこから気候変動問題が大きくクローズアップされるようになり、2007年の第4次報告書では、その可能性が「非常に高い」とされ、さらに2013年の第5次報告書では、「極めて高い」という、より強い表現が使われました。

そして、直近の第6次報告書では、「疑う余地がない」という、これまでで最も断定的な表現が用いられ、世界に衝撃を与えました。

出所:全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

具体的なデータを見てみると、直近20年間の世界の平均気温は、産業革命以前と比べて約1.2℃上昇しています。IPCCの分析によれば、

●平均気温が1.5℃上昇すると、「極端な高温」の発生頻度が4.1倍

● 平均気温が2℃上昇すると、「極端な高温」の発生頻度が5.6倍

●平均気温が4℃上昇すると、「極端な高温」の発生頻度は9.4倍

になるとされています。

また、過去50年間で世界の気象災害の発生件数は5倍に増加したというデータもあり、温暖化がさまざまな気候災害を引き起こしていることが示されています。

この状況を受けて、国連のグテーレス事務総長が2023年3月、「これは人類にとっての限界点である」と警鐘を鳴らしました。

さらに、それからわずか4カ月後の7月には、「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した(The era of global boiling has arrived)」と語り、この「地球沸騰化」という表現は、世界中に大きな衝撃を与えました。

・世界で起きている気候変動による災害

では、実際に世界ではどのようなことが起きているのでしょうか。

一年ほど前に、最近話題の生成AIで「気候変動が経済に与える脅威」と検索すると、財産やインフラへの被害、食料価格やエネルギー価格の上昇、保険料の高騰などの影響が挙げられていました。

これらは今まさにこの通りになっていますよね。

また、世界各地では永久凍土の融解、記録的な熱波、干ばつ被害、山火事の頻発、漁業への影響といった異常気象が予測されていましたが、これも実際に起こっています。

例えば、アメリカのロサンゼルスや、最近では日本の岩手県や岡山県でも山火事が発生しているニュースを見ますよね。

さらに、漁業にも影響が出ています。例えば、三重県沖で獲れることで有名なイセエビの漁獲量が急激に減少し、現在は宮城県や岩手県など東北地方で多く獲れるようになっています。

こうした気候変動による災害は、世界中で次々と発生しています。その中から一つ例を挙げると、2018年の西日本豪雨です。この写真は、被害が最も深刻だった広島市安芸区にある矢野小学校のグラウンドです。(講演時には実際の写真を投影)

この写真を取り上げた理由は、私自身が広島出身で、この小学校の卒業生だからです。2018年当時、幼馴染みから「大変なことになっている」と動画が送られてきました。ちょっと人生観が変わるような光景でしたね。

出所:時事通信社「西日本豪雨 写真特集」

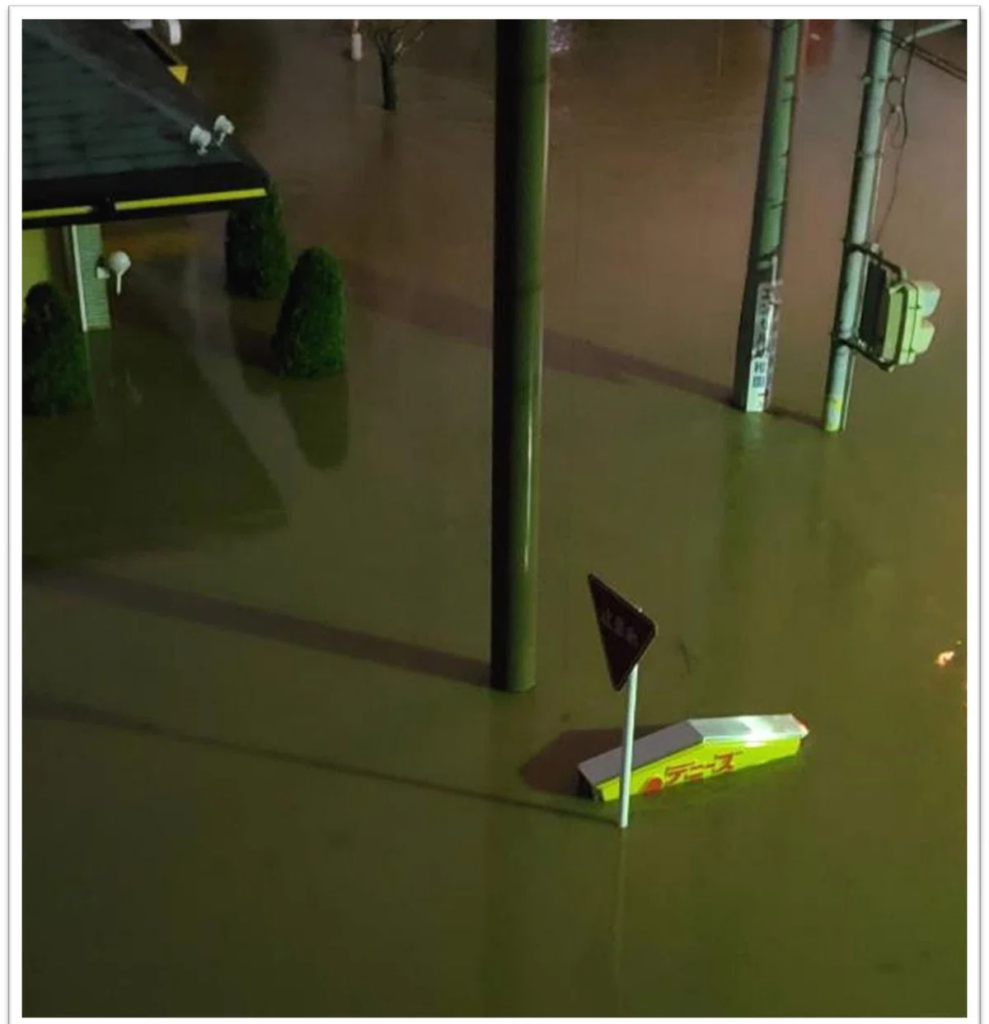

下の写真は、その翌年に発生した台風による浸水被害です。当社が運営するデニーズでも、大きな被害を受けました。写真に写っているのは、千葉県のあるデニーズ店舗の電気看板と店舗が浸水してしまった様子で、ここのお店は再建ができず、結局撤退せざるを得なくなりました。

このような、今起きている災害は地球温暖化によって引き起こされているものも数多くあるといわれています。これは決して対岸の火事ではなく、私たち一人ひとりにとっての脅威でもあるのです。こうした身近な事例を通じて、改めてこの問題について考えていただければと思います。

・地球温暖化のメカニズムと人間活動の関係

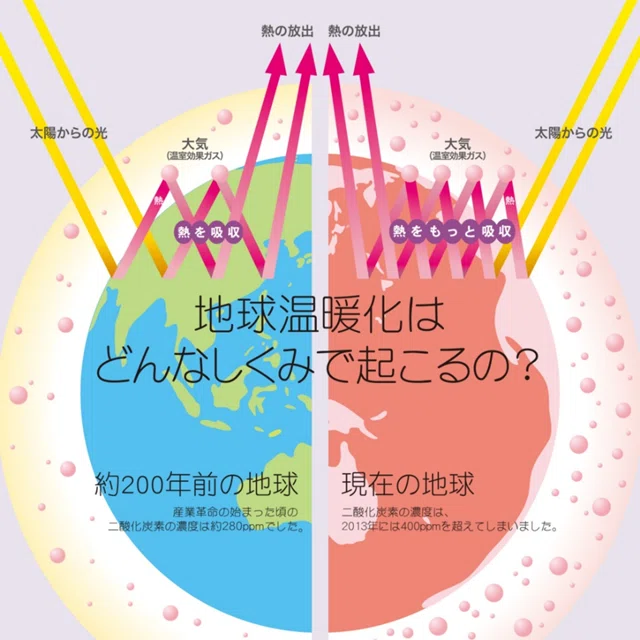

では、なぜ地球温暖化が進んでいるのでしょうか。

地球は、太陽の光を受けて温められます。しかし、夜になると溜まった熱が放出され、本来であれば宇宙へ逃げていく仕組みになっています。何もなければ、地球の表面温度は夜間に -19℃くらいまで下がるはずです。しかし、実際には夜になっても10℃や5℃程度で、私たちは問題なく生活できていますよね。

これは、大気中に存在する温室効果ガスのおかげです。温室効果ガスには二酸化炭素や水蒸気などがあり、これらが一部の熱を地表に留める役割を果たしています。この仕組み自体は、人類が生きていく上で非常に重要なものです。しかし、温室効果ガスが増えすぎると、本来であれば宇宙へ逃げていくはずの熱まで閉じ込められ、地球全体の気温がどんどん上昇してしまいます。

その温室効果ガスの中で圧倒的に多くの割合を占めるのがCO₂です。

そしてのCO₂の増加は、私たちの人間活動によるものであることが明らかになっています。

だからこそ、私たち自身が人間活動のあり方を見直し、変えていくことが、環境問題を根本的に解決するために重要なのです。

出所:全国地球温暖化防止活動推進センター

・気候変動に対して私たちができること

EARTH HOURは気候変動や環境問題について考える機会にすることが目的ですが、単に考えるだけでなく、実際に行動に移すことが大切です。そこで、私たちができる行動について少しお話ししたいと思います。

飲食業界として、私たちが取り組めることの一つが食品ロスや食品廃棄物の削減です。

実は、食品ロスや食品廃棄物が燃やされる過程で排出される温室効果ガスが、地球温暖化の大きな要因となっています。例えば、車が走ることによる温室効果ガスの排出量を10とした場合、食品廃棄物はその8.2に相当する排出量です。

そのようなことから、私たち飲食事業者の取り組みも重要ですし、皆さんも外食時に食べ残さないようにしたり、家庭で食べ物を大切にすることで、地球温暖化の進行を少しでも軽減することができます。

また、私たち飲食事業者は、冒頭で少しご紹介した、「mottECO」という食品ロス削減の取り組みを進めており、こちらのホテル日航つくばさんにも参加いただいています。

この取り組みは、「食べ物を捨てない社会」を目指し、外食時に食べ残しが出た場合、お客様に自己責任で持ち帰っていただくというものです。

出所:農林水産省

これまで、日本では食中毒などのリスクを懸念して、こういった取り組みに消極的な企業が多かったのですが、私たちはある程度のリスクを承知のうえ、これに取り組んでいます。

2020年に始まったこの取り組みは、参加企業がどんどん増加しており、現在「mottECO普及コンソーシアム」には、飲食チェーン、ホテル、自治体、大学を含む産官学の24団体が参画しています。これらの仲間たちと共に、より広い範囲でこの取り組みを広めていきたいと考えています。また、今年の夏にはこの取り組みの成果をご報告するイベントも開催予定ですので、ぜひお越しいただければと思います。

私たちは、このような仲間たちと連携し、消費者の行動を変えていくことで、「自分が残した食べ物は必ず持ち帰る」のが当たり前な日本にしていきたいと思います。

💡「mottECO」の取り組みについて、昨年のイベントの様子を取材した内容はこちら👇

◎イベントに参加してみての感想

今回、EARTH HOURのイベントに参加して感じたことは、次の通りです。

● 地域の人々を中心に、年配の方々から親子連れ、大学生の演奏者、開催側の企業の方々まで、さまざまな人々が集まり、環境について考える貴重な機会となっていた。

● ホテルのチャペルで電気を消し、静かな気持ちでコンサートを聴くという神秘的で非日常的な体験ができ、心が洗われるような感覚を味わえた。

● 単なる省エネのための消灯を超えて、多様な人々が集まる場となり、学びと癒しを提供することで、参加者がまた来たくなるイベントになっていた。「あの時、あのホテルで環境のイベントに参加したな」という記憶が、ホテルの企業イメージを高めることにもつながるだろうと感じた。

このようなEARTH HOURの取り組みは、店舗やホテルなどの施設を持つ業態だからこそ実現できる環境への貢献であり、地域やお客様と深くつながるための素晴らしい取り組みだと感じました。

業態や店舗ごとにオリジナルのEARTH HOURの取り組みがあり、それがお客様とのつながり作りになるのではないかと思いました。

印象的だったのは、中上さんの「EARTH HOURの日に電気が消えているお店にこそ入りたいと思ってもらえるようになってほしい」という言葉です。普通は、電気が消えているとお店が休みだと思って入らないですよね。しかし、逆に『今日はEARTH HOURだから電気を消しているお店に入ろう!』という発想があることに驚きました。

これを実現するためには、もっと多くの事業者が取り組みに参加する必要がありますし、消費者側もこうした取り組みを知っている人が増えることが重要です。そのためには、環境問題について関心を高め、学ぶ機会を増やすことが必要だと感じました。

◎フォトギャラリー

筑波大学管弦楽団の皆さんによるミニコンサートの様子

でも、過度な森林伐採の影響で数が激減し、今では絶滅が危惧されるほど希少になってしまいました。

入手もどんどん難しくなっています。環境問題が、実は楽器の世界にも大きな影響を与えているんですね。

他人事ではなく、私たち自身も考えなければならないことだと改めて感じます。」

会場の様子