【サステナブルPB特集!】<第2回>アクシアル リテイリング「ハナウェル」~「おいしさと、やさしさ」で、“売れる”社会課題解決商品に挑戦する~(後編)

公益財団法人流通経済研究所

研究員 寺田 奈津美

📌 前編はこちら ↓

5. 商品評価の方法と社会的インパクト測定の難しさ

――ある商品が「エシカル」や「サステナブル」に該当するかどうか、具体的な基準やルールのようなものはあるのでしょうか?

はい、この点については、2つの異なる観点があります。

まず1つ目は、ハナウェル以外のPB商品も含めて、当社として環境に配慮した商品を広く展開していこうという全社的な環境目標があり、これは国際的な環境マネジメント規格「ISO14001」に基づいた取り組みです。こちらに関しては「この商品が本当に環境配慮型かどうか」を判断する線引きが非常に難しく、さらなる精緻化が求められています。

もう一つは、ハナウェル独自の考え方です。ハナウェルの「5つの軸」 (Earth、Healthy、Local、Diversity、Future)のいずれかに該当する商品であれば、エシカル商品と位置づけて展開しています。つまり、ハナウェルに関しては、「数値的にこうでなければならない」といった厳密な基準ではなく、定性的に見て、社会課題の解決や環境配慮の観点に沿っているかどうかを軸に判断しています。ですので、それぞれの商品の背景や目的に即して、柔軟かつ実情に合った形で評価しています。

――活動の効果について、今後どのように測定・評価していきたいとお考えですか?

現在、ハナウェルでは、商品の販売数や売上といった数値を一定の評価指標として活用しています。ただ、それだけではなく「その商品がどの社会課題にどれだけ対応できたか」を測る必要があると考えていますが、こうした社会的インパクトを定量的に数値で評価するのは非常に難しく、私たちとしても今後の大きな課題だと認識しています。

現在考えているのは、一つひとつの商品について「どの社会課題にどうアプローチしているのか」を明確にし、それをどうやって測定・評価していくかを検討していくことです。商品の企画段階で「この商品は何のために作るのか」を明文化し、可能な範囲で定量的な指標も設定していけたらと考えています。

ただし、数値化が難しい「価値」もたくさんあるのが現実です。そのため、売上や販売数といった実績に加えて、「なぜその商品を作るのか」「どんな意味があるのか」といった定性的な観点も企画にしっかりと組み込むようにしています。

とはいえ、社会課題にどれだけ対応していたとしても、売れなければ意味がありません。他のPBやNBと同じ土俵で販売数・売上を重視するという姿勢は変わりません。社会性と商品性の両立を前提としつつ、きちんと実績として成果が見えるようにしていくことが大切だと考えています。

――ありがとうございます。社会課題の解決効果をどう測定するかというのは、多くの企業にとっても共通の課題であり、いま社会全体として取り組んでいるテーマだと思います。ハナウェルでそうした仕組みの一端が確立されれば、それ自体が非常に先進的な取り組みになるのではないかと感じました。

6. 最大の課題は” 社会課題に対応しながら、かつ売れる商品”を育てること

――現在特に課題と感じていることや、今後の展望についてお聞かせください。

ここ1〜2年取り組みを進める中で、特に「社会課題に対応しながら、なおかつ売れて利益が出る商品」を作ることの難しさを実感しています。スーパーマーケットの現場では、限られた売り場スペースの中で、「よく売れて儲かる商品」を展開し続けなければ競争に勝てません。

ですので、私たちは「社会的な意義があり、かつ売れる商品」をしっかりつくっていくこと、そして「なぜこういった商品が必要なのか」という背景を、お店のスタッフやお客様に丁寧に伝えていくことが大切だと考えています。

まずは「売れる商品」をしっかり開発すること。さらに、それを継続的に作り続けていくこと。そして、そうした積み重ねによってブランドを育てていくことが、これからの大きなチャレンジだと感じています。

――エシカル商品は「意識の高い一部の層にしか響かない」「環境配慮商品はニーズが少ないから売れにくい」といった見方が一般的にありますが、この2年間の取り組みの中で、消費者の意識の変化についてどのように感じていますか?

現時点では、「エシカルだから買う」といった明確なニーズが大きく高まっているという実感はあまりありません。むしろ、日本全体としては「安くて、美味しくて、お腹が満たされる商品」への需要が圧倒的に強いと感じています。

たとえば、エシカル消費の一例として広がってきているのが、被災地を支援するための購買行動、いわゆる「応援消費」です。これが多くの人に受け入れられているのは、その背景にある意義や意味がきちんと伝わっているからだと思います。

一方で、「少しでも社会に貢献できたら」という思いを持っている方は多いものの、それが購買の決め手になるかというと、まだそこまでには至っていないのが実情です。エシカルな商品に対してお金をかける「余裕」や「許容」、そうした意識が消費全体に広がっているかというと、まだ難しい段階だと思います。

むしろ、日本的な強い協調性のようなもの――たとえば「みんながやっているから自分もやる」といった空気ができて初めて、広がっていくのかもしれません。そのためにも、商品の背景にある社会課題をきちんと伝え続ける人や仕組みが必要です。

それがなければ、多くの人に伝わらず、関心を持たれることも難しい。海外に行くと、そのあたりの意識の高さや市場の成熟度は全く異なります。日本とのギャップを痛感しますね。

――やはりそうなのですね。実は、メーカーが単独で展開しているサステナブル商品には、さまざまな認証マークが付いているにもかかわらず、消費者にはあまり認知されていないという調査結果もあります※。その点を踏まえると、小売業がPBとしてサステナブルやエシカルな商品を展開することには、大きな意味があるのではないかと感じました。

たとえば、「Hana-well(ハナウェル)」のような1つのブランドとして商品を打ち出すことで、「このマークがついている=サステナブルな商品なんだ」と、消費者にとっても認識しやすくなりますし、ブランドとしてのまとまりがあることで、よりわかりやすく伝わるのではないかと思います。

――さらに、小売業はサプライチェーン全体を把握し、最終的に「売る場所」を持っているという点で、商品の開発から販売まで一貫して責任を持つことができます。このような立場だからこそ、サステナブル商品の普及に対して強い力を持ち、消費者との接点としても大きな役割を果たしているのではないかと思いました。

📌※消費者のサステナブル意識についての調査結果はこちら

7. どんどん外に出て、現場を見て、学びと発想を広げる

――商品開発にあたって、普段どのような情報収集やネットワークづくりを意識されていますか?

通常の商品開発でも同様だと思いますが、業務の一環として、できるだけ社内メンバー全員が外部の情報に触れる機会を持てるようにしています。展示会などに行ったり、実際に商品を見て感じたことを持ち帰り、みんなで議論する機会を作るようにしているんです。そこでそれぞれが感じたことを出し合うことで、同じものを見ても人によって受け取り方が違う、ということを実感できますし、それこそが「多様性」だと感じています。

ハナウェルにおける開発にとって特に大事にしているのは、多様な視点を持ち、他者の意見にしっかり耳を傾けること、そして自分の考えもしっかりと伝えることです。そうした対話を重ねながら、チーム全体で少しずつ力をつけ、成長していくことを心がけています。

また、エシカルや社会課題に関する情報は本当に多岐にわたるので、得た情報はできるだけ社内で共有し、全体の意識が高まるようにしています。業界紙やニュース、研究会の情報など、日々さまざまな情報をやりとりすることも習慣になっています。

――「外に出る」というのは、具体的にはどのような場所を指しますか?

もちろん展示会のような大規模な商品展示の場もありますが、それ以上に大切なのは、実際にものづくりをしている現場、農業や製造の現場など、一次生産の現場に足を運ぶことだと考えています。現場に行くことで、そこでの気づきが一つのアイデアとなり、二つ三つと商品につながっていくことが実際に多くあります。

社内での議論も重要ですが、外に出て現場の人たちと一緒に何かを見たり話したりする中で生まれるインスピレーションのほうが、時には大きなヒントになることもあるんです。

無駄になることも確かにありますが、それを「無駄」と思わないようにしています。効率ばかりを求めていては得られない価値があると感じていますし、そういうところこそが、他のPBとは違う価値を持つ取り組みだと考えています。

8. たった一人からの立ち上げの苦労と、取り組みの成果

商品本部エシカル商品企画部長 田邊 聡子さん

――立ち上げ当初から、ここまで取り組みを広げてこられるには、さまざまなご苦労があったかと思います。その過程について、どのような体制やメンバーで、どんな考え方やツールを使って取り組まれてきたのかを教えていただけますか?

はい。最初の1年目は、そもそも「ハナウェル」というブランド自体が存在せず、コンセプトもまったくない状態からのスタートでした。当時のテーマは「次世代のエシカルMDを考える」というざっくりしたものだけ。担当に任命された私自身も、最初は何をどうすればいいのか正直わからない状況でした。

その中で、原信ナルスが目指す「エシカルとは何か」を自分なりに想像し、仮説を立てて提案を重ねていきました。「こういう取り組みでいいですか?」「こういう方向性ですか?」といったやりとりを何度も行い、少しずつ会社としての方向性を固めていきました。

次第に、「私たちらしい商品ってどういうものだろう?」「原信・ナルスらしさって、どこにあるのだろう?」という問いに立ち返り、「おいしいものをきちんと作る」「地域の社会課題に向き合う」といった価値観が軸として浮かび上がってきました。これらを掛け合わせた商品づくりが始まり、そこから「ブランド名も必要だよね」という流れになっていきました。

ブランド名の決定には非常に多くのアイデアを出し、いわば「千本ノック」のような状態でした。商標の確認なども含め、何度もやり取りを繰り返し、最終的に「Hana-well(ハナウェル)」に決まりました。

また、商品開発の際には、「私たちらしさ」と「解決すべき社会課題」の両方を掛け合わせて企画できるような「商品開発シート」を作成し、アイデアを集めていきました。開発当初は、これまでの取引先に協力を仰ぎ、手探りで商品を形にしていく力技のような状況でした。

現在のブランドの「5つの軸(Earth、Healthy、Local、Diversity、Future)」も、もともとは6つ、7つという案からスタートし、意見を集約する中で整理されていったものです。この「私たちらしさ」は、社内から集めた意見の中で共通して挙がる項目を大切にし、「ここが自分たちの強みだ」という確信をもとに整理しました。

そして、社内の認識と、広く共有された社会課題を掛け合わせることで、ハナウェルの現在の形にたどり着いた、というのがこの一年間の流れになります。

――この一年間の取り組みの中で、特に大変だったこと、あるいは逆に希望が見えた瞬間があれば教えてください。

最初の一年は、正直、気が楽になる瞬間なんて一つもありませんでした。というのも、取り組みが始まったばかりで、誰も「ハナウェルとは何か」をはっきり理解していない状態だったので、関わる一人ひとりがそれぞれに「ハナウェルってこういうものだよね」と自分なりのイメージを持っていたんです。

でも、そのイメージが微妙に違っていて、私が担当者として描いている姿ともずれている。みんなが思い思いの方向へ進もうとしていて、「私の考えが一番ずれているのかも…」と感じてしまうこともありました。自分が旗を振る立場なのに、全体の足並みが揃わないというか、ずっと模索し続けていた感覚でしたね。

そんな中で、実際に商品が出来上がって売場に並んだときに、「ああ、想像していた事と、今ここにあるものがちゃんと重なっている」と感じられたんです。その瞬間に、「ああ、自分のやっていた事は間違っていなかったんだ」と、ようやく少しだけほっとしました。

もちろん、いろんな人がいろんな考え方を持っているので、すべてが一致するわけではありませんが、自分の中の軸を信じて、ぶれずにやってきて良かったと思えたのは、その瞬間だったかもしれません。

――「ハナウェル」というブランドが立ち上がり、今では160品目にまで広がっています。これはアクシアルという企業にとって、非常に大きな成果ではないかと感じています。

社内外にさまざまな影響を与えていると思うのですが、この取り組みを通じて、最も大きく変わったことは何だと感じていらっしゃいますか?

そうですね。実際の数値的な成果という意味では、まだ劇的な変化があるとは言えない部分もあります。ただ、それ以上に大きいと感じているのは、「こういう取り組みをしている会社なんだ」と外部からの見られ方が変わってきたことです。

私自身も、「ハナウェル」の担当者として、学生の皆さんの前でお話しする機会をいただいたり、利害関係のないさまざまな方々の前で活動内容を紹介する機会が増えてきました。また、県や市の関係者の方々から「アクシアルさんって、こういうことをしているんですね」と声をかけていただくこともあります。

これまでは考えられなかったような場所や人とのつながりが生まれたことで、少しずつですが、当社が目指している姿や取り組みの意義が外部にも伝わり始めているのかな、と感じています。

――なるほど。アクシアルさんが「新たな花をひとつ咲かせた」というような、そんな変化が社内外で感じられるようになってきたということですね。

そうですね。そうなっていければうれしいです。

<まとめと考察>

今回は、アクシアル リテイリングのPB、「ハナウェル」のブランド立ち上げの経緯や商品開発の進め方、現場での課題や試行錯誤、さらに社内外での変化についてお話をうかがいました。その中で、次のような重要なポイントが示唆されました。

✅ サステナブルPBを展開することで、企業経営にどのような影響があるのか?

→直接的な売上への貢献だけでなく、中長期的な企業価値の向上やブランドイメージの強化に寄与している。

• 社外への発信力の強化

学生、行政、地域社会との対話機会が増加し、講演や取材などが、企業イメージを広げるきっかけになっている。

• 社内意識の変化と連携強化

給与明細や社内報を活用した社内共有により、従業員の共感や協力が得やすくなり、全社的なムーブメントになっている。

• イノベーションの創出

地域の素材や困りごとを起点にした商品開発が、新たな価値創造の種になっている。

ただし、売場スペースの確保や採算性の確保といった課題もあり、「課題を解決する商品を作る」だけではなく、「売れる商品に育てる」ことの難しさも浮き彫りになっている。

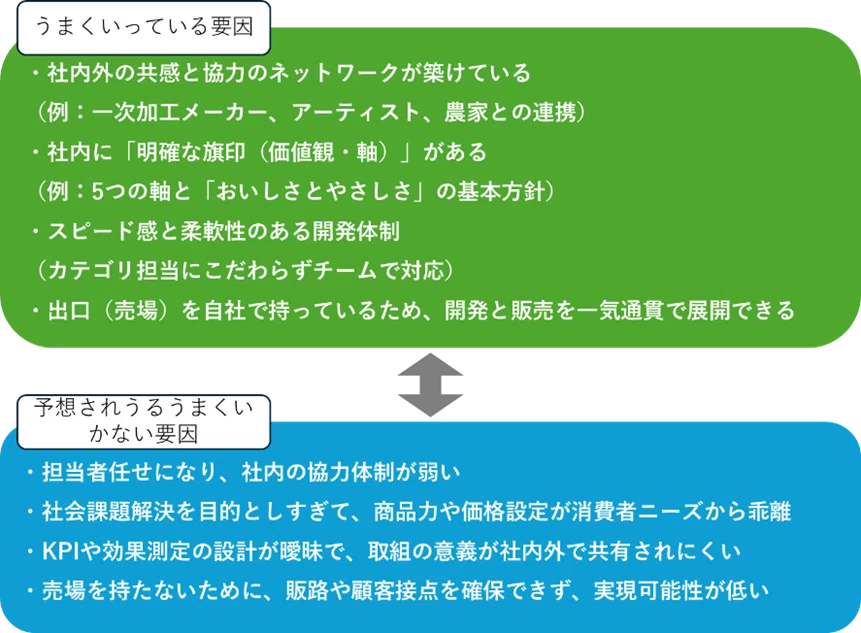

✅ うまくいっている要因と、予想されうるうまくいかない要因は?

――今後も事例取材を重ねながら、引き続き考察を深めていきたいと思います。

田邊さん、霜鳥さん、ありがとうございました!

ハナウェル公式ホームページ

アクシアル リテイリングCSRレポート