【フードバンク取材】えひめフードバンク愛顔の地域循環に向けた取組み

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

研究員 船井 隆

当研究所では、社会における円滑な食品アクセスの確保を目指し、農林水産省と連携してフードバンク活動支援事業を推進しています。今回はその事業の一環として、えひめフードバンク愛顔(えがお)にヒアリングさせていただき、地域での活動や課題等について伺った内容をレポートします。オンラインにて、理事長の難波江様にお話を伺いました。

団体概要:若者の自立支援への想い

――まずは、フードバンク活動を始めた経緯について教えてください。

難波江さん:

えひめフードバンク愛顔は、特定非営利活動法人eワーク愛媛が運営するフードバンク事業です。2003年に任意団体として発足し、若者の自立支援を中心に活動を開始しました。当時は「ニート」や「ひきこもり」といった言葉が注目され始め、厚生労働省が「若者自立塾」という就業支援事業を推進していた時期でした。当団体もこの事業を受託し、社会参加に困難を抱える若年層に対して、相談支援、居場所づくり、就労体験、中間的就労の受け入れ企業紹介などを行ってきました。

その支援活動の中で実施した調査では、ひきこもりやニート状態にある若者の約44%が、現在または過去に生活困窮を経験していることが判明しました。生活困窮が社会参加の障壁となっている可能性があると考え、生活面で「食」を通じた支援をするために2012年からフードバンク活動を開始しました。

その背景には、前年に発生した東日本大震災の際、セカンドハーベスト・ジャパンが被災地に食料を届ける姿を報道で見たことも大きく影響しています。私たちは同団体の拠点で学び、農林水産省のフードバンク推進事業の枠組みの中で、岡山大学発のベンチャー企業「廃棄物工学研究所」などと連携し、中国・四国地域でのフードバンク活動を立ち上げていきました。

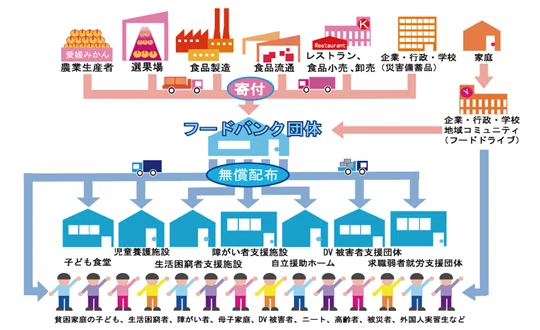

当初は若者支援の補完的な位置づけだったフードバンク活動ですが、食の支援を必要とする世帯の増加に伴い、年々規模が拡大していきました。現在では若者に限らず、困窮者支援施設や福祉団体にも食料を提供しています。また、幼少期の困窮が社会参加の障害となることもあるため、その段階への支援として子ども食堂の運営も開始しました。

SDGsへの関心の高まりや食品ロス削減推進法の制定により、自治体や企業の意識も変化し、2024年度には73トンの食料支援につながりました。

フードバンク活動は社会との接点を持つ事業であり、被支援者である若者が関わることで社会的体験を積む機会にもなります。その点からも、現在も若者の自立支援と密接に関わる活動として継続していますが、当初の枠組みを超え、より広範な社会的役割を担うようになりました。

――団体の活動の柱である若者の自立支援を始めたきっかけは何だったのでしょうか。

難波江さん:

団体設立前、私は企業の人事労務部門で採用業務などを担当していました。当時は就職氷河期で、多くの若者に不採用を伝える立場にありました。また、障がい者雇用の推進にも取り組んでいましたが、社内での実現には多くの困難が伴いました。こうした経験から、社会的に弱い立場にある若者への支援の必要性を強く感じ、団体を立ち上げました。

そこから色々な形で事業が広がり、フードバンク活動や、いわゆる「買物弱者」となっている方のための移動スーパーの運営も行っています。冷蔵・冷凍設備を備えた販売車で、生鮮食品や日用品を積み、買い物が困難な高齢者や障がいのある方々のもとへ巡回しています。資金に限りがある中でも、「始めたことはやり遂げたい」という想いで、支援活動を継続しています。

地域循環型のフードバンクを目指して

――フードバンクとしては、地域循環型の活動に力を入れてらっしゃいますが、その取り組みについて教えてください。

難波江さん:

私たちは、食品のロスが発生する場所と同じ地域のなるべく近いところで、食料を必要としている方へ提供できるようにすることが重要だと考えています。地域で発生した未利用食品は地域のおもいやりとして活用したい、との想いで進めていますが、それにより輸送にかかるコストや環境負荷も減らすことができます。地域にも環境にも優しい活動を地域循環型フードバンク活動だと捉えて、県内外で推進しています。

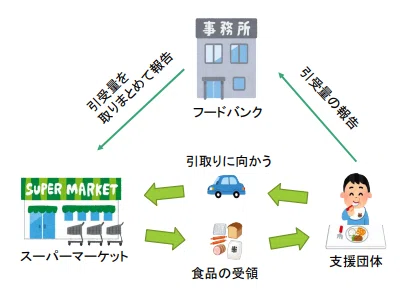

例えば、今年、香川県の高松市で実施した勉強会でフードバンク香川などと協議したのですが、ハローズモデルと呼ばれる枠組みは地域での食品の動きの最適化に向けて非常に効果的な場合があります。

従来的なモデルとしては、スーパーや食品メーカーの工場などからフードバンクへ食品提供の連絡があった際に、一旦フードバンクがそれを受け取って保存し、それを福祉施設や子ども食堂などに配分するというやり方があります。しかし、それをやるには、フードバンク側で一次受けをするための倉庫が必要ですし、「各地から集約して受け取る→また各地に分散して出す」という物流の非効率が生じることもあります。

一方、ハローズモデルでは、提供元からフードバンクへ連絡があった際には、フードバンクでその食品の量や種類などを確認した上で、近い地域にある子ども食堂などに連絡し、直接食品の受け渡しがなされるように調整します。提供元から提供先へ適切なマッチングができれば、非常に効率的なものの流れができ、労力もコストも小さくなります。フードバンクがこのコーディネーターとしての役割をうまく果たすことができれば、人員体制や倉庫スペースが限られていたとしても、地域でのおもいやりの食品循環を回していくことができます。これを実現するためにはネットワーク構築が重要なので、それを県内外で進めています。

(笠岡市ホームページ資料より転載)

家庭から出る食品ロスへの対応:徒歩圏内の支援を

――家庭から出てしまうロスについても、地域循環型の取組はありますか。

難波江さん:

愛媛県の統計によると、県内の食品ロスは事業系ロスが約4割、家庭系が6割を占めています。私たちは、家庭系ロスへの対応としてフードドライブの拡充に力を入れています。

現在、県内では188か所の常設フードドライブ拠点がありますが、20市町のなかでまだカバーされていないところもあるので、参加・協力をしてくれる方を募ってもっと拡大しようとしています。目標は、誰でも歩いて寄付に行ける環境を整えることです。

(団体HPより転載)

集まった食品は「コミュニティパントリー」として同じ地域の支援を必要とする方々へ提供しています。パントリーはコンビニのような場所になっていて、寄付された食品を棚に陳列し、ポイントカード制度により、1世帯あたり月6,000円相当の食品を自由に選んで持ち帰ることができます。

これは、各家庭からのフードドライブで集まった食品というのが良い流れになっています。企業からの食品提供は同一製品の大量提供が多いので、各世帯に同じものをたくさんお渡しするよりも、子ども食堂等施設でまとめて調理して提供してもらうほうがより効果的です。一方、家庭から出る余剰の食品は、良い意味でバラバラで、色々な食品があります。そのため、結果的にフードドライブで集まった食品をコミュニティパントリーに並べると、多様な品揃えへとつながります。

現在、県内には連携団体が運営するものも含めて7か所のパントリーがあり、150世帯以上が登録しています。平日9~18時で利用可能なのですが、ただ食品が置いてあるだけの無人施設ではなく、いつでも団体のメンバーがおり、利用者とのコミュニケーションを通じて、生活や仕事に関する相談事や必要な支援へつなぐことができる場として機能しています。

――事業系ロスも家庭系ロスも、それぞれの特性を活かして地域循環を進めているのですね。徒歩圏内のフードドライブは、支援のハードルを下げる取り組みだと感じました。

難波江さん:

今後も、支援しやすい環境づくりを進めていきます。また、間接的な効果として、日常的に訪れる場所にフードドライブの回収ボックスがあることで、食品ロスへの意識が高まり、ロスを生まない行動の促進にもつながると考えています。

今後に向けて:フードバンク活動から収益を出すモデルの工夫

――今後のフードバンク活動における課題は何でしょうか。

難波江さん:

資金面の制限から、やれる範囲でしかやれない、というのが現状です。食品ロスが減少傾向にあって喜ばしいことである一面、まだまだロスは出ているし、その全体量からすると、支援が必要な方に届いているのはほんの一部です。そう考えると、フードバンクが貢献できる部分は非常に大きいと言えます。しかし、企業や個人との連携が強化されて、食品の取扱量が増えたとしたら、増えただけマンパワーや倉庫スペースの確保、輸送のための費用も上がっていきます。そのため、活動資金の確保というところは非常に大きな課題です。

純粋な寄附だけでなく、活動から収益を出すことを考えたとき、日本では、フードバンクの食品は原則的に無料で提供されることになっているので、そこから収益を得るような仕組みは合意書等の整理上、線引きが難しいでしょう。

ただ、そういった活動が不可能というわけではありません。例えば、オーストラリアの「OzHarvest Market」では、食品ロスとなる食材を回収し、値札なしで提供するユニークなスーパーマーケットです。利用者は自由に商品を選び、支払える人は寄付を行い、経済的に困難な人は無料で持ち帰ることができます。この寄付が活動資金となり、食品の回収と提供の循環を支えています。いわば「寄付としての消費」という仕組みです。

(※OzHarvest Marketの詳細は下記リンクより。後日、特集記事として紹介予定)

https://www.ozharvest.org/ozharvest-market-waterloo

また、国内でも、子ども食堂の一部などでは「子どもは無料、大人は有料」といった運営形態が見られます。当団体が子ども食堂に食品を提供する際には、「食品の販売で収益を出すことは認められないが、調理した食事として提供した場合には収益を得て運営資金に充てることが可能」という取り決めを行っています。こうした考え方を食品提供元の企業との合意書にまで反映させることで、資金確保の工夫が可能になると考えています。

10年後の社会の在り方を見据えた事業計画

――足元での資金調達を工夫しつつ、長期的にはどのような視点が必要でしょうか。

難波江さん:

フードバンクの事業計画は単年ごとのやりくりや、長くとも2~3年先くらいのスパンで検討している団体が多いかと思います。その一つの要因は、5年先、10年先にどのくらいの事業になっているべきなのか、という視点が持ちにくいからです。

そのため、行政などが主導して、将来の食品ロス量や生活困窮世帯の推移を予測し、そこから逆算してフードバンクの活動規模や食品取扱量の目標、地域ごとの必要団体数などを示すことが望まれます。あるべき姿が明確になれば、各地域のフードバンクは10年後を見据えた組織づくりや活動計画を立てることが可能になります。

――確かに、支援のあり方として、現在の活動を補助するだけでなく、将来の方向性を示すことも重要ですね。そうすることで、新たな展開が生まれ、周囲からの支援を得られる可能性も広がると思います。

取材後記

今回の取材で特に印象的だったのは、「地域循環型フードバンク」という考え方です。食品ロスが発生した地域内で、その食品をできるだけ近隣で活用するという取り組みは、環境負荷の軽減だけでなく、地域の支え合いの仕組みとしても非常に意義深いものです。

愛媛県の特徴として、事業系ロスよりも家庭系ロスの方が多いという統計に基づき、家庭へのアプローチを重視しています。徒歩圏内にフードドライブ拠点を設置することで、誰もが気軽に寄付できる環境を整え、支援のハードルを下げています。また、家庭から寄付された食品の多様性を活かし、コミュニティパントリーの品揃えに反映させるという工夫も印象的でした。

地域によっては、食品メーカーの工場などが多く、企業へのアプローチに注力するのがより多くの支援につながるところもあれば、愛媛のように、家庭へのアプローチが効果的なところもある、というのは重要な視点です。47都道府県を一律にとらえず、それぞれの状況を可能な限り把握した上で、よりよい対応がなされるべきです。

そのためには、今回のような調査が貢献できる部分もあるはずですので、当研究所としては、言及のあった「10年後のロードマップ」も意識しつつ、引き続き調査研究を進めてまいります。

難波江様、お話を聞かせていただきまして、ありがとうございました!

【参考】中国・四国地方のフードバンクで作成された書籍のご紹介

(団体HPより転載)