【フードバンク取材】食のセーフティネットのハブに~東北フードバンク連携センターの取り組み~

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

研究員 船井 隆

弊所では、農林水産省と連携して大規模・先進的フードバンクの活動支援事業を実施しています。今回はその団体の1つである一般社団法人東北フードバンク連携センターの活動についてご紹介します。オンラインにて、三浦 隆一様にお話を伺いました。

■団体概要

――団体の活動や現在の運営状況について教えてください。

三浦さん:

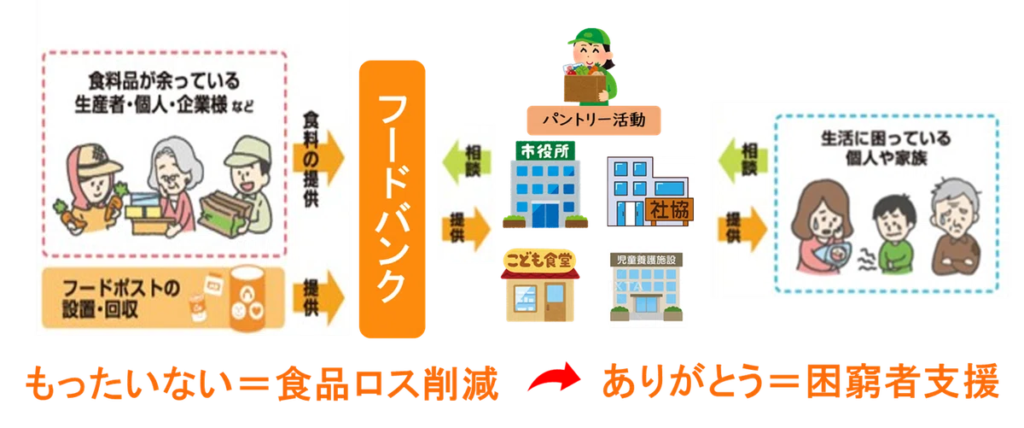

フードバンクは、品質には問題ないけれど規格から外れてしまって販売できない食品や、余剰となっている食品などを寄付してもらい、食に困っている方々に無償で提供する取り組みです。社会課題である困窮者支援と食品ロス削減が同時にできるものとして、報道等にも多数取り上げられていますが、まだまだ認知度は高くなく、生活に困っている方への支援が十分に行き届いているとは言えません。私たち東北フードバンク連携センターはこの状況を改善するため、東北におけるフードバンクの普及促進を目指し、2020年11月より仙台市で活動を開始しました。

(提供資料より引用)

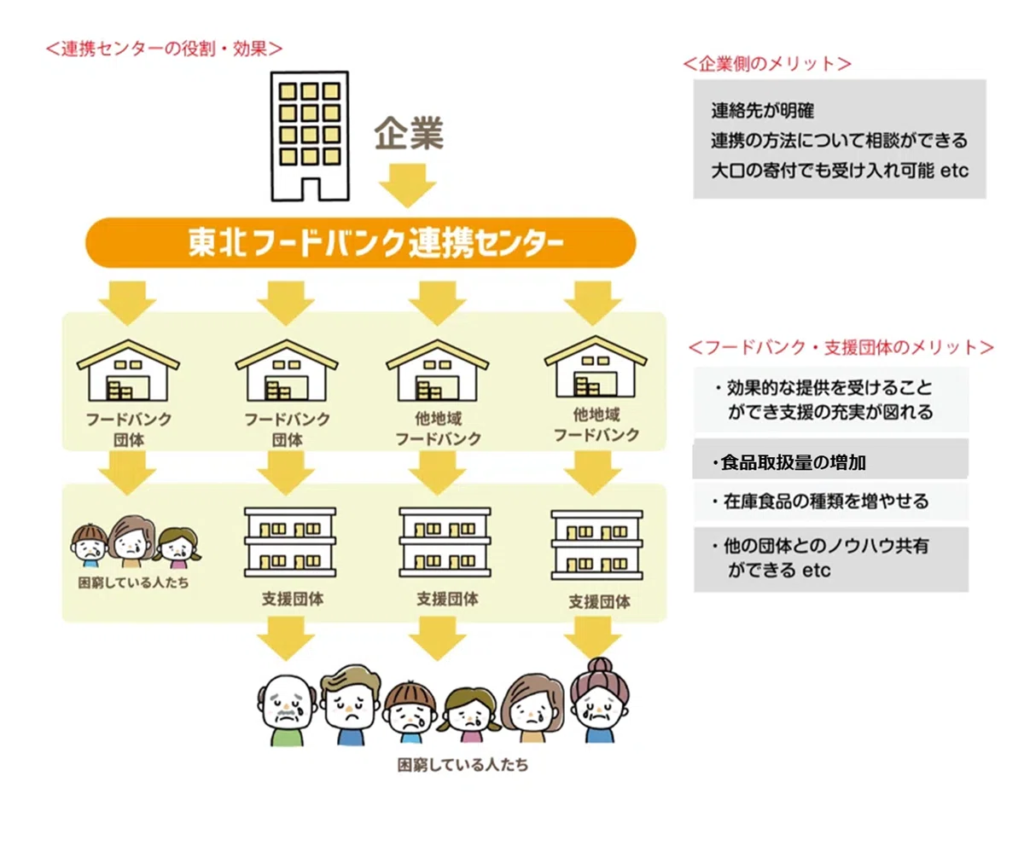

具体的な取り組みとしては、私たちが直接的に地域のフードバンクとして食品を取り扱う役割を担っているのではなく、東北各地で活動する加盟フードバンク10団体を支援する立場で、各団体が活動しやすい環境を整え、企業からの寄付を円滑に受け入れる仕組みを構築しようとしています。例えば、食品の提供意思を示していただいた企業の相談に応じて、大口の寄付を複数のフードバンクに分配するなど、食品の受け入れをサポートしています。

(HPより転載)

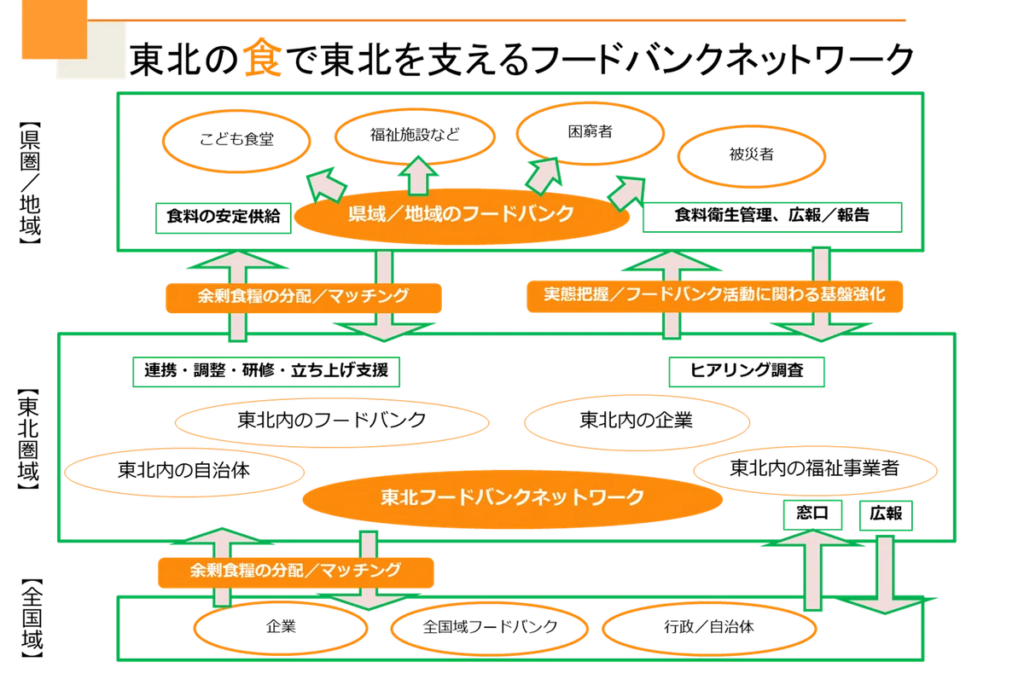

また、加盟フードバンク間のネットワーク事務局としての役割も担っています。フードバンクの認知度や信頼性を高めることを目指した広報活動をするため、各地の加盟団体の食品取扱量や活動状況のアンケート調査を行うなど、情報の収集と発信もしています。今後は各団体の現状をふまえて関係省庁への政策提言をしていきたいと考えています。あわせて、地域のフードバンク団体からの事業に関する相談や基盤強化のための研修等の支援も行っています。

これらの活動を通じて、フードバンクの取り組みを社会に広めていき、食品ロスの削減や貧困問題の解決を目指しています。

(HPより転載)

■特徴的な取り組み

――個々のフードバンクではなく、ネットワークだからできることは何でしょうか。

三浦さん:

各県・各地域の差分を埋められることですね。例えば、青森県でお米が余っているけれど福島では足りない、という状況で福島に食品を提供する調整をすることができます。東北の食で東北を支える食のセーフティーネットを作っていくことが目標で、私たちがそのハブになっていきたいと考えています。特に、東北の食品関係企業のみなさんからの寄贈の受け皿となることが重要だと感じています。先日も、仙台で地域のフードバンク団体で受け取り切れない量の食品提供の申し出があったのですが、それを断ることなく、ネットワーク内の他の団体とあわせて受け取ることができました。これがもし単体の団体だと、キャパシティがないということで話が終わってしまうので、非常にもったいないことです。

このように、余剰や不足があったときでもネットワーク内で調整できるのは大きな利点です。

それから、今年行われた調査において、企業がフードバンクに食品寄贈する際の大きな懸念事項は「提供した食品に起因する事故や横流し行為によってブランド価値が毀損される可能性」だとわかりました。なので、私たちは企業のみなさんに信頼してもらい、きちんと食品寄贈を受け取れる形にしていきたいと考えて、ネットワークで守るべき食品衛生基準ガイドラインの策定に取り組んでいます。企業のみなさんには、私たちの加盟団体はみなガイドラインを遵守して適切に食品を取り扱っています、と発信できるようになることを目指しています。

ガイドラインの内容は、農林水産省が策定している手引きを大部分で踏襲したものですが、私たちのネットワークは困窮者への直接支援だけではなく間接支援もしているので、その観点での理念的な部分を整理して、加盟団体のみなさんとの認識を合わせるプロセスを踏んでいます。事務局が加盟フードバンクの現場を客観的に見て回り、ガイドラインに沿った食品の取扱いができるよう支援しています。それは結果的に農水省の手引きをしっかり守ることにつながってきています。次の取り組みとしては、農水省の手引きに記載されている食品衛生管理事項に関するチェックリストを作成し、各団体で自己点検を実施した上で改善のための検討会をする予定です。

このようにネットワーク内の共通認識となる衛生基準があることを企業に適切にアピールすることで、安心して食品寄贈ができる受け皿として認知してもらい、食品取扱量を増やしていく方針です。

(HPより転載)

――加盟団体や企業をつなぐうえで、工夫されていることはありますか。

三浦さん:

私たちはまだ法人化して3年目なので道半ばなのですが、関係各所との連携において調整にかかる時間やコストを減らすためのマッチングシステムを開発して、一部の団体で導入のための実証実験をしています。

まず、食品の提供元の企業と受取先のフードバンク団体にユーザー登録をしてもらいます。そして、企業からの食品寄贈時に、どんな食品をどのくらいの量で提供いただけるか入力してもらうと、それを見て受け取りを希望する団体が必要量を申請し、事務局側が数を確認して調整します。完全な自動化ができるわけではありませんが、システム上で配分の調整ができて、かつ受領の確認ができると自動的に受領書が発行される形です。

ただ、すべての団体がシステムを使える環境にあるわけではないので、デジタル化して効率化も図りつつ、アナログな方法もあわせてしっかりと調整をしていくことが私たちのミッションの一つだと感じています。

■今後の展望

――東北地方の食のセーフティネットを構築していくうえで、今後必要となる取り組みを教えてください。

三浦さん:

現在、東北地方の中でやっている地域間の差分を埋めることを、より大きな枠組みで実現できるといいと思います。例えば、北海道にも地域間で食品を融通するネットワークがありますが、その北海道のネットワークと私たち東北のネットワークで余剰食品を調整しあうこともできるでしょう。他の地方との協力として現在でも能登の被災地支援などをしていますが、より発展させて各地方の中核的なネットワークとの連携を進めていきたいです。食品だけでなく、互いの先進的な事例の共有や、災害対応などで協力できる枠組みがあると望ましいと考えています。

(提供資料より引用)

一方で、東北地方の中をより細かい目で見ていくと、フードバンク活動の空白地があったり、食支援が十分でないエリアもあります。私たちが全くゼロのところから新規で拠点や組織を立ち上げるのは現実的ではないのですが、近隣にある既存の団体から支援を求められた際には、ネットワークとしてノウハウの提供など連携を図りたいと考えています。

(HPより転載)

――ネットワークを広げていくことと、網の目を細かくしていくことの両面が今後の課題なのですね。

三浦さん:

そのほかには、加盟団体の事業内容を底上げして、食品を提供するだけで終わらない困窮者支援を強化していきたいとも考えています。フードバンクの一つのポイントは、食を通じて地域の社会的資源を最適化・効率化することなので、施設に対して食品を提供するだけではなく、それをどのように困窮者に届けて効果的な支援につなげるかアドバイスできるようになると望ましいですね。地域の社会福祉協議会との連携を深めたり、子ども食堂などの食材提供のサポートをして、それぞれの立場の支援者がより高い精度で活動して、困っている方が少なくなるといいと思います。

加盟フードバンクの中では、フードバンク岩手が最も規模が大きく、高い視座で幅広い支援を提供できています。同じような取り組みができる団体が東北地方に3つ4つと育っていくことを期待しています。そうすれば、企業からの認知度があがって、より協力してもらえるようになりますし、困窮者が支援を求める声も届きやすくなるはずです。

そういった食のセーフティネット実現のために、東北フードバンク連携センターがハブとなって各団体の活動を支援していきたいと考えています。

▼参考:フードバンク岩手の活動

■まとめ

東北フードバンク連携センターの活動は、地域のフードバンクを支援し、食品ロス削減と困窮者支援を同時に実現する重要な取り組みです。そのために企業とフードバンクをつなぐコーディネーターとなったり、フードバンク間の連携のハブの役割を担っています。三浦さんのお話の中では、その事務局的側面が強い団体の特性から、食に困っている方に実際に食品を届ける現場から遠く、顔が見えない部分があるとお聞きしました。それでも、企業や個人の寄付・寄贈から最終的に各家庭などに食品が届けられる一連の流れの中で、不可欠な存在になっていると感じます。

また、ガイドラインを独自に策定して、それをネットワーク間で共有して衛生管理意識の底上げを図っているところなどは、現場から一段離れた場所にいるからこそリードしていけることなのだと思います。

ネットワークの拡大や精緻化といった今後の展望とともに、補助金に頼らない持続可能な物流の仕組み構築などにも課題があるとお伺いしたので、弊所としても、その課題解決に資するような研究調査や情報提供などに努めてまいります。

三浦さん、貴重なお話をありがとうございました。

▼東北フードバンク連携センターの活動詳細はこちら👇