【フードバンク取材_番外編】頼もしき大学生が挑戦する子ども食堂「オイコス食堂」

公益財団法人流通経済研究所

研究員 船井 隆

当研究所では、農林水産省と連携して、子ども食堂やフードバンクの立ち上げ・機能強化を支援する事業を担っております。普段、こちらのnoteでは、その事業の一環としてフードバンクの活動を取材して紹介していますが、今回は番外編として子ども食堂の活動をレポートします。

はじめに

ご紹介するのは、荒川区にある「オイコス食堂」という子ども食堂で、なんと学生団体が運営している食堂です。当研究所のnote記事を読んでいただいたことがきっかけでご縁があり、代表の古川さんと広報担当の土屋さんにお話を聞く機会がありました。普段のフードバンク取材記事のようなインタビュー形式ではなく、筆者の感想をまじえた振り返り形式にて記述していきたいと思います。

運営団体について

オイコス食堂を運営しているのは、慶應義塾大学の学生団体「S.A.L」に所属する大学生のみなさんです。S.A.Lというのは、社会問題の解決に向けて「実際に行動を起こす」ことをモットーに活動している大学公認団体で、その名称は、

- Send Out(国際問題を伝える)

- Aid(助けを求めている人を救う)

- Learn(世界の現実を知る、学ぶ)

という3つの活動領域の頭文字をとったものだそうです。

S.A.Lの中には多様なテーマを持つプロジェクトがあり、オイコスプロジェクトもその一つとして、①国内の貧困問題に食を通してアプローチをすること、②豊かな人間関係をもって生きられる社会をつくることを目標に様々な活動に取り組まれているとのことです。

これまで、貧困問題に対する支援活動として、路上生活者への炊き出しなどをされていましたが、2024年11月からは、新たな取り組みとして子どもの心の貧困に寄り添うために子ども食堂を開設し、現在に至ります。

始まりは「需要ある?」

子ども食堂を始めたきっかけは、「大学生が子ども食堂をやったらどうなるだろう。学生がやることに需要はあるだろうか」という考えだったそうです。

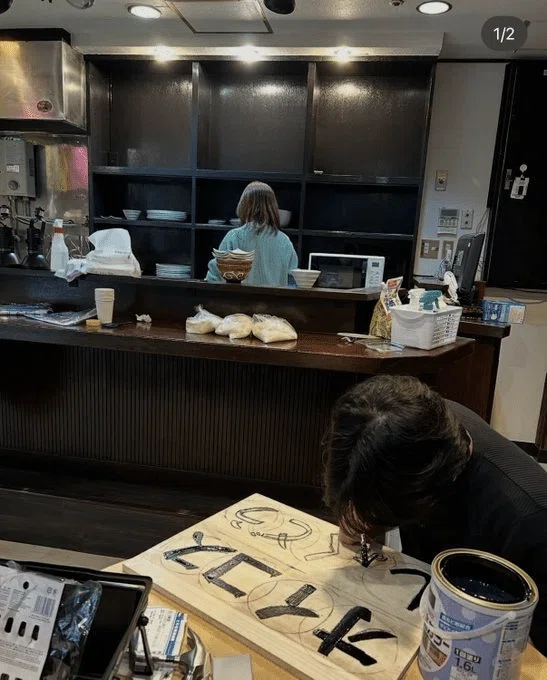

その問いを起点として、抜群の行動力でネットワークを形成していき、荒川区でフードバンク活動をしている「あじいる」との連携や、同区にて社会貢献のために店舗を貸し出してくれる方の協力を得て、オイコス食堂をオープンされました。また、渉外活動にも注力して、パルシステムやオリックス財団などから食材や活動資金の援助を受けて組織基盤の構築を試みているとのことです。

どんどんステップを踏んでプロジェクトを推進していく彼ら/彼女らの発想力と実行力、そして、社会がそれを後押ししている構図も素晴らしいと思います。この枠組みが、今後、しっかりと困窮者支援につながっていくことを心から期待しています。

(団体note記事より転載)

なお、「大学生がやったら需要ある?」という最初の問いについては、周囲からは「大いに需要あり!」という反応をもらっているとのことです。

私はそのお話を聞いて、色々な子ども食堂があると良いのでは、と感じました。

例えば、子育て世代の親御さんからすると、自分たちより年上のシニア世代が中心となって運営されている子ども食堂は、人生の先輩に頼れる場となりますし、同年代の人が運営している子ども食堂であれば、同じ目線でコミュニケーションできる場となるでしょう。一方で、オイコス食堂で奮闘している学生たちは、少し珍しい「子どもと近い目線で遊んでくれる存在」として、別の方向から関係性を築いてくれるのではないでしょうか。

困窮の原因や状況は様々です。人によって、ある場所には馴染めないけれど、別の場所には溶け込めるということもあるかと思います。そんなときに、オイコス食堂だから、学生だからこそ力になれることもあるのではないでしょうか。多様なアプローチが存在することにより、支援が届かない人を少しでも減らしていくことが重要だと考えます。

ちなみに、オイコス食堂での時間の過ごし方についてお聞きしたところ、「自由に使ってください」とのことでした。ご飯を食べにくるだけでもいいし、一緒に遊んでもいい、勉強したければ一緒に考える。それがオイコス食堂だそうです(現役の慶應生が勉強を教えてくれるのはかなり贅沢な気がしますね)。

義務感はないけど責任感はある

古川さんは、上記のような活動をする理由について、最初のころは「恵まれた環境にいる分、他の人に返さなければならない」という使命感のようなものを考えていたそうなのですが、最近はそこに変化があったそうです。そのお話がとても印象的でした。

「今は、色々な人と一緒に行う活動が面白いし、ありがとうと言われると嬉しいからやっています。それは、ひょっとしたら自分のためにやっているといえるのかもしれないけれど、目の前の子どもが喜んでくれてるし、炊き出しに来たおっちゃんが、ありがとな、って言ってくれて一食分浮いてるんだからそれでいいのかな、と思うようになりました」

そう話しながら、「たかだか20歳くらいで、あんまり大人なこと言えないよな、って気付いたんです」と笑う姿はとても爽やかでした。

また、土屋さんは、少し緊張した様子でしたが、真剣な眼差しで次のように話してくれました。

「最初は興味本位で炊き出しに参加したんですが、周りの人とウマが合うから続いています。今は、社会課題にそれぞれの想いを持って活動している仲間がかっこいいなと思って、自分も影響を受けています。自分が存在している意義は、他の人のために何ができたかを感じられるところにあると思います」

これを聞いて、お二人に「すごく軽やかに活動している感じがします」と伝えたところ、「自分たちは義務感みたいなものでやっているわけではないかもしれません。ちゃんと責任感はもっているつもりですけど」という素敵なフレーズをいただきました。

(団体note記事より転載)

個人の見解ですが、誰かのためにする行動は、そのアクションの濃淡も背景も多様でよいと思います。真剣に社会課題に向き合って、広く深く取り組む人・組織も絶対に必要で、そこはしっかりとサポートしていきたいと考えます。一方で、学生団体ができる範囲で軽やかに地域のために活動することも意義のあることではないでしょうか。私は、その「できる範囲」の活動で少しでも多くの人に支援が届くことにつながる【仕組み作り・社会作り】を通じて、同じくサポートしていきたいと感じました。

学生団体だからできること:循環する関係性

最後に、フードバンクの人手不足問題について意見を聞いてみました。

色々とディスカッションした中で興味深かった部分をまとめたのが下記の考え方なのですが、勝手に「循環する関係性」という名前をつけました。

様々な理由で、同じ人がずっと活動を続けていくのは難しい。だとしたら、組織の中で、できる人ができるタイミングで活動すればよい。例えば学生団体は毎年卒業する人と入学する人がいるし、メンバーは常に入れ替わっていくけれど、オイコス食堂と地域の関係性は続けることができる。

オイコス食堂の取組みはまだまだ始まったばかりですが、このお話の通り、これからも地域社会と連携しながら、こどもの心の貧困に寄り添う活動を継続させていきたいという気持ちを感じました。頼もしい限りです。

また、今の活動内容に加えて、新しく食品ロス削減のための活動にも取り組みたいということで、学生ができることについて逆質問を受けました。この積極性がプロジェクトの推進力になっているんだなと感じつつ、フードドライブなど、手始めに取り組みやすい事例をいくつか紹介させていただきました。きっと、すぐにできるところからスタートさせてくれることでしょう。

オイコス食堂のみなさん、これからの更なる活躍を応援しています。楽しみながら頑張ってください!古川さん、土屋さん、貴重なお話をありがとうございました。

(団体note記事より転載)

👇オイコスのみなさんの記事はこちらからどうぞ👇

当研究所では、今後、フードバンクだけでなく、子ども食堂などの活動も支援していきたいと考えております。

今回は番外編として、立ち上げたばかりの珍しい学生団体にお話を聞かせていただきました。

次回からは、他の子ども食堂にも少しずつ取材させていただき、他団体の参考となる好事例の展開に貢献することを目指してまいります。

引き続きご協力とご関心をよろしくお願いいたします。