「グッドごはん」で、ひとり親家庭を支援!グッドネーバーズ・ジャパンの活動を取材しました

公益財団法人 流通経済研究所

研究員 船井 隆

当研究所では、社会における円滑な食品アクセスの確保を目指し、農林水産省と連携してフードバンク支援事業を推進しています。今回はその事業の一環として、グッドネーバーズ・ジャパンのフードバンク活動について取材しました。オンラインにて綿貫様と宮崎様に伺った内容をレポートします。

ひとり親家庭を支援するフードバンク

ーーまずは、団体の概要について教えてください。

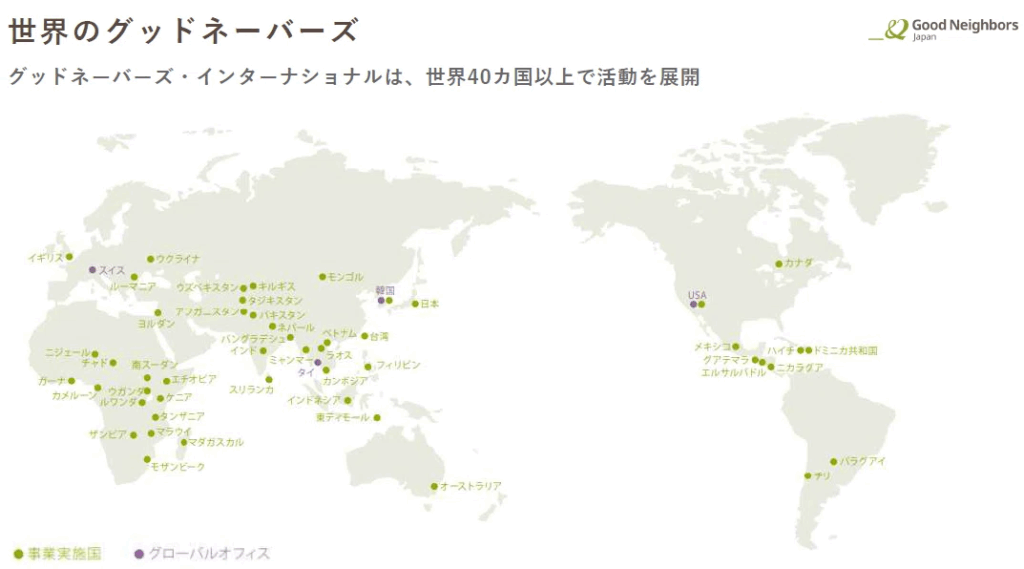

グッドネーバーズ・ジャパンは、「子どもの笑顔にあふれ、誰もが人間らしく生きられる社会」をビジョンに掲げ、海外と国内で子どもたちのこころと身体を守るための活動をしています。母体となるのは、世界40か国以上で人道・開発援助を行う国際NGOのグッドネーバーズ・インターナショナルです。日本の組織は2004年に設立され、海外での教育や水・衛生環境向上のための支援や、国内でのひとり親家庭を対象とした支援、また、災害時の緊急支援などを行っています。2013年には公益性の高い団体である「認定NPO法人」として、東京都から認可を受けました。

(提供資料より転載)

ーー国内でのフードバンク活動について教えてください。

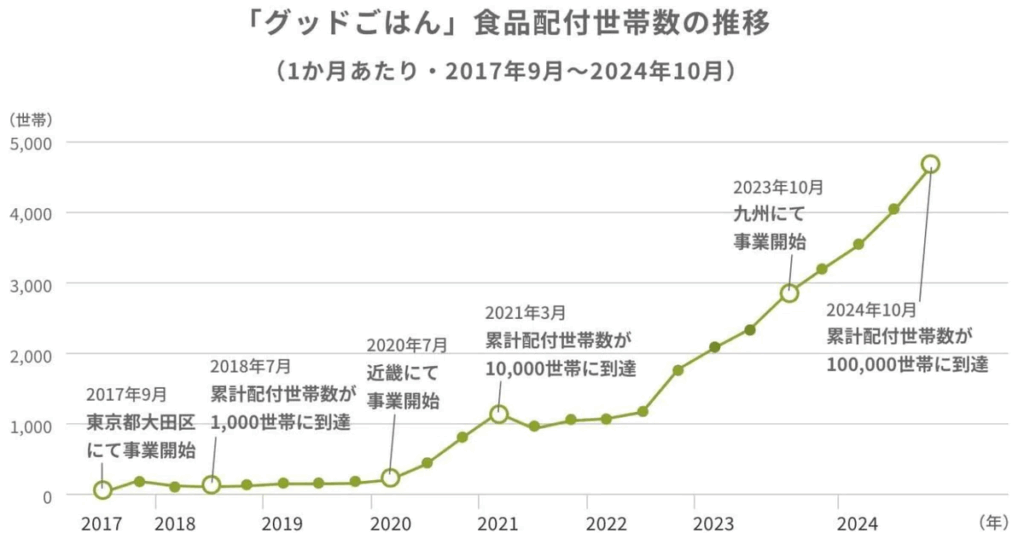

子どもの貧困対策事業として、2017年より「グッドごはん」を開始し、低所得のひとり親世帯を対象に食品配布を通じた支援を行っています。子どもの貧困について、厚生労働省の国民生活基礎調査(2022年)によると、日本の子どもの11.5%が相対的貧困の状態にあり、特にひとり親家庭ではその割合が44.5%にまで至っている深刻な状況です。食べることは生きることですので、グッドごはんでは、特に困難な状況にあるひとり親家庭を支援するために、首都圏・近畿圏・九州にて、無料で食品を配布しています。

(提供資料より転載)

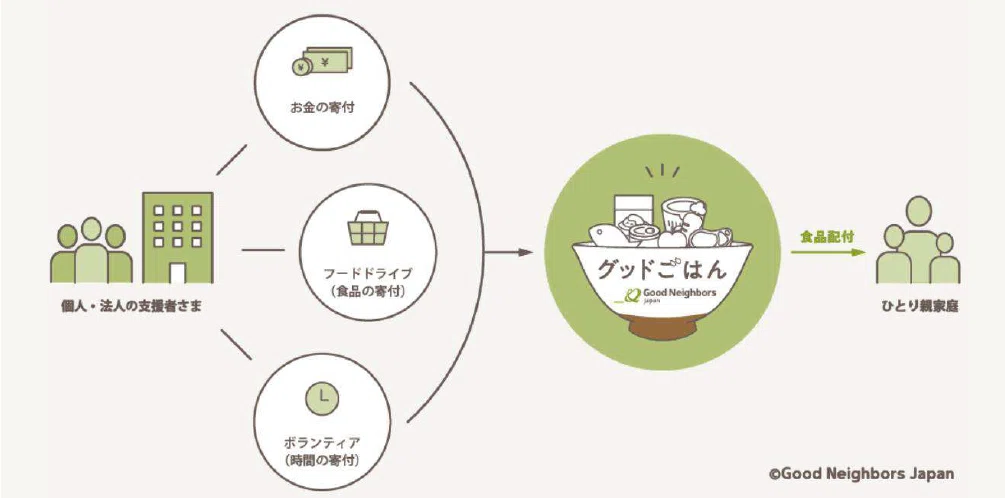

フードバンクとして、500社以上の企業や自治体、個人の支援者と連携しており、余剰となった食品等の寄付、お金の寄付、そしてボランティアとしての時間の寄付を受けながら、支援が必要な家庭へ食品を提供しています。2025年5月には、5,304世帯へ食品を配布し、2017年からの累計では、139,694世帯への支援となっています。

(提供資料より転載)

(提供資料より転載)

ーー食品はどのように家庭にお渡ししていますか。

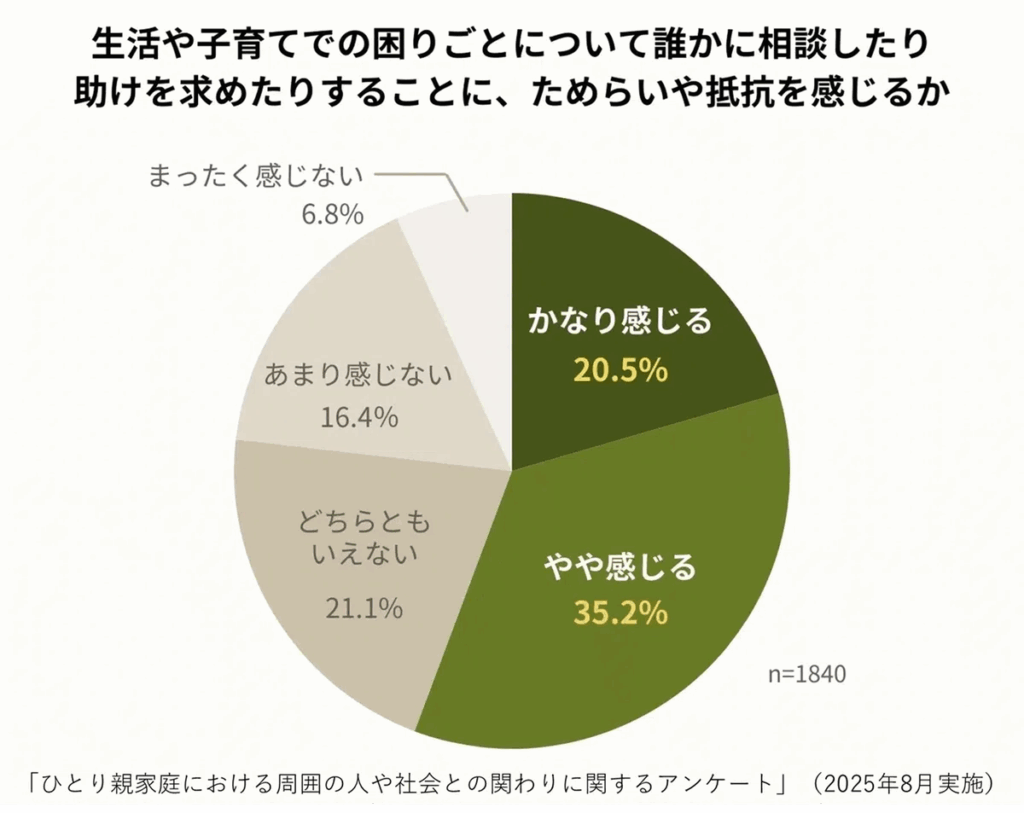

1世帯あたり月1回、配布拠点に受け取りに来ていただいて、対面での配布をしています。ひとり親家庭は周囲とのコミュニケーションが少なく孤立しがちな傾向があるので、私たちは顔を合わせてお話をする機会を重視しています。利用者の方同士での交流が生まれることもありますし、コミュニケーションの場があることで少しでも不安が解消されたり、こころが休まることにつながれば、と考えています。

また、配布会場の様子がわからないと不安で利用しにくい方がいるかもしれないので、会場の写真を当団体のSNSなどにアップしています。あわせて活動の背景や想いなども記載することで、できるだけ利用しやすいオープンな場になることを意識しています。

栄養バランス向上のための取組み

ーー食品の提供にあたっては、できる限り偏りが出ないように注力しているとお聞きしました。その取組みについて教えてください。

まず、企業や支援者の皆さんから食品を受け取った際は、団体の倉庫で仕分けをして、5つのカテゴリーに分けて保管しています。「主食」、「副菜」、「調味料」、「お菓子」、「飲料」の5つです。

1回の配付で1世帯に約10,000円相当の食品をお渡ししているので、1世帯用の配布カゴに、予算の枠内で5つのカテゴリーがバランスよく入るようにセットしています。

(団体HPより転載)

ーー栄養面から考えると、非常に重要な視点ですね。一方で、常にバランスのいい食品ラインナップを準備することは難しいと思いますが、どのように対応されていますか。

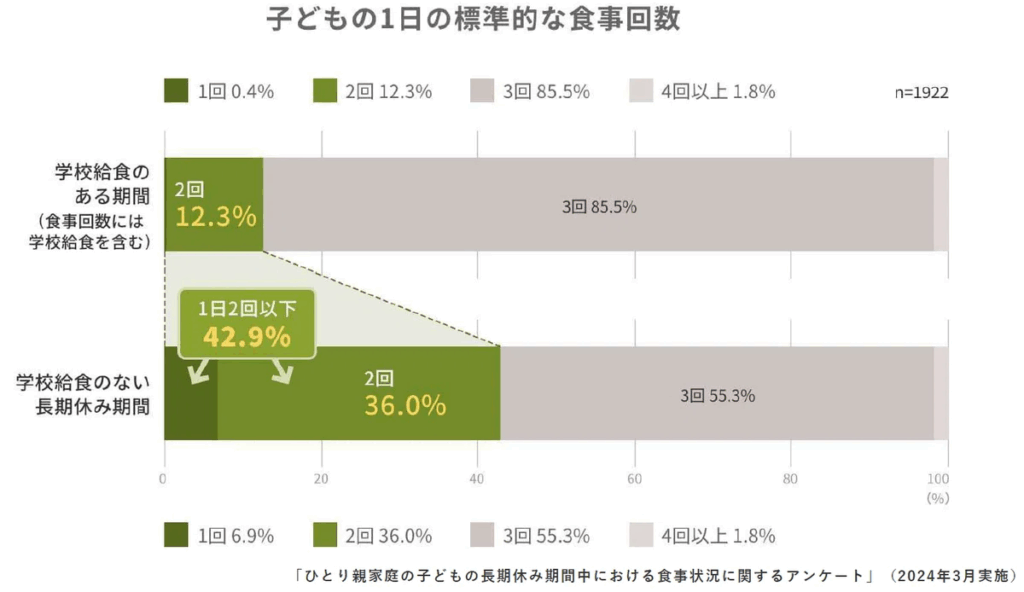

寄付いただいた食品を活用するという仕組み上、より多くの食品を集めることが重要になるため、企業等へのアプローチを強化しています。今年からは渉外課を新設し、企業等とのコミュニケーションを図る専任スタッフが外部との連携をより密に行っています。夏休みや冬休みなど給食のない時期には、食品支援の必要性を具体的にお伝えすることで、寄付につながるケースも増えてきました。

(同団体がグッドごはん利用者へ行った調査結果を提供資料より転載)

また、色々なプラットフォームの活用にも取り組んでいます。例えば、Amazonの「ほしいものリスト」に必要な食品などを掲載し、支援企業と共有することで、より多様な食品の寄付につながるよう取り組んでいます。また、ふるさと納税を利用している支援者の方が、納税返礼品の受け取り先を当団体に指定できる仕組みもあります。

一方で、昨今ではグッドごはん利用者数の増え幅に対して寄付食品の確保が追いついておらず、食品を購入することで必要量を補填する場合もあります。利用者からのニーズが高いお米も例外ではなく、調達には課題があります。

それでも、利用者へ安定的に食品をお渡しするため、引き続き多くの方々へ支援のご協力を呼びかけていくことが大切だと考えています。

ーーバランス向上の視点で、目標はありますか。

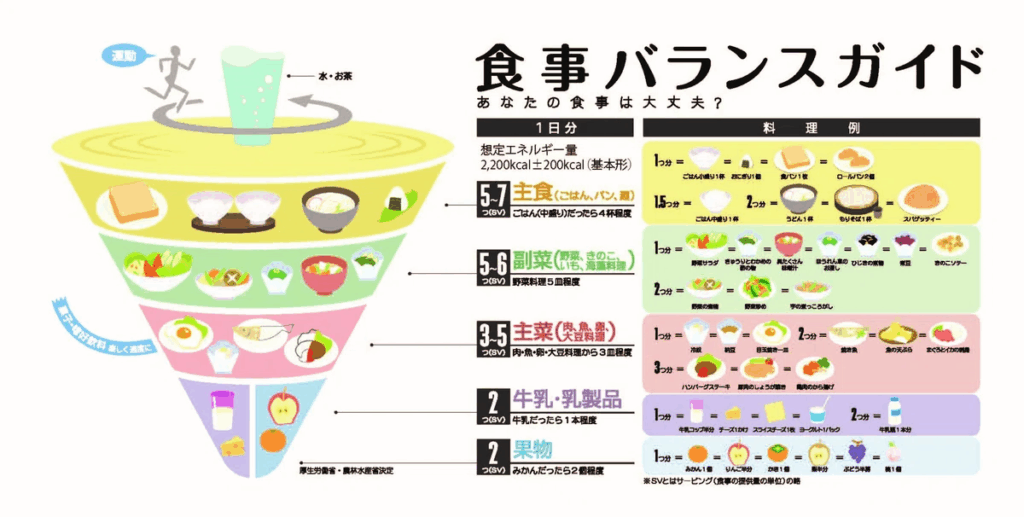

今は5つの分類をしていますが、今後はもっと発展させて、より効果的な分類で栄養バランスを考えていくことを目指しています。例えば、農林水産省で定めている「食事バランスガイド」は乳製品や果物などの区分があるので、そういった基準を参考に検討していきたいです。

参考として定められている食事バランスガイド(農水省HPより転載)

子どもたちのために社会が考えるべきこと

ーーひとり親家庭の経済的困難に焦点を当てた活動を通じて、どのような社会的課題を感じられますか。

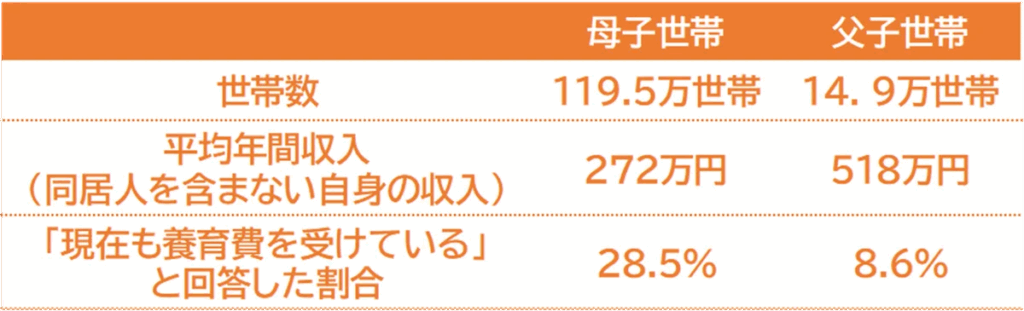

経済的に困難な状況において、子どもの養育費受領の有無は重要な問題ですが、必要としていても受け取ることができていない世帯もあります。

(注:厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、養育費を継続的に受領していることを表す「現在も養育費を受けている」世帯の割合は母子世帯で28.5%、父子世帯で8.6%と低い水準になっている)

(厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」より筆者作成)

個々の家庭によって事情は異なりますが、子どもの生活状況を向上させていくためには、養育費の支払いが適切になされる環境や制度を整備し、受領状況を改善させていくことが社会の課題だと感じます。

編集後記

最後に提起された養育費を受け取れている世帯が少ないという問題については、状況を改善すべく内閣府より養育費受領率の達成目標が下記の通り定められています。

”希望する全てのひとり親世帯が養育費を受領できるようにすることが重要であるという認識の下、まずは 2031 年に、全体の受領率(養育費の取り決めの有無にかかわらない受領率)を40%とし、養育費の取り決めをしている場合の受領率を70%とするこ とを目指す”

「養育費受領率の達成目標について」

(令和5年内閣府男女共同参画局)

養育費についての取り決めをしている世帯のほうが受領率が高いというデータがあるので、取り決めをした場合は支払いが70%以上履行されることを目標としています。

一方、ネックとなるのが、取り決めがないから受け取れていないというケースです。これに対応するため、現在「法定養育費」を定める省令案の議論がされています。現案では、事前の取り決めがなかったとしても、子ども1人あたり月額2万円の養育費を請求できるようになり、支払いが滞った場合は財産を差し押さえて優先的に弁済を受けることが可能になります。この改正により、不当な養育費の滞納が減り、少しでも子どもたちの生活向上につながることを願います。

(参考:「法定養育費」月額2万円とする省令案まとめる 法務省 | NHK | 子育て)

また、配布を対面で行う意義を感じたことをご紹介したいのですが、団体に届いた利用者の声を拝見したところ、「毎回グッドごはん受け取りの時に会う職員の方、心強かったです」というメッセージがありました。これはまさにグッドネーバーズ・ジャパンのみなさんが支援に込めている想いだと思います。

このような食と安心感の支援が社会に広く届くことが、食品アクセス向上につながっていくと感じました。綿貫様、宮崎様、貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。