「Z世代 × 企業・自治体」の脱炭素ビジネスコンテスト『Earth hacks デカボチャレンジ 2025 Winter』 ~白熱した決勝戦とその裏側とは?~(後編)

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 船井 隆

研究員 寺田 奈津美

気候変動など環境問題の解決に向け、脱炭素の取り組みが喫緊で求められる中、今、注目される「Z世代×脱炭素ビジネスコンテスト『デカボチャレンジ』」。

前編では、2025年冬回の決勝プレゼンの様子をレポートしました。後編では、デカボチャレンジの運営の裏側や、ビジネスコンテストのレベルの高さの秘密を探るため、Earth hacks株式会社の代表取締役社長 CEO 関根澄人さんにお話を伺いました。

▷前編はこちら

◆ Earth hacks株式会社について

「Earth hacks」は、Z世代をはじめとする脱炭素に関心がある方や、まだよく知らないという方にも脱炭素に向けた活動を身近に感じてもらえるよう、自分の生活にも取り入れたいと思えるライフスタイルやエシカルな商品の情報を提供したり、生活者の声をもとに、脱炭素関連商品・サービスや事業の開発を目指す共創型のプラットフォームです。

CO2e※を従来の製品と比較し、削減率(%)を表示するというユニークなアプローチ「デカボスコア」を企業や団体に提供しています。

「Earth hacks」サイト内ではデカボスコアと共に環境価値の高い商品を紹介するなど、企業主体ではなく、Z世代をはじめとした生活者が楽しみながら脱炭素に貢献できる仕組みを提供しています。

また、実際のビジネス課題を通じて社会課題の解決を考え、企業と学生が共創するビジネスコンテストプログラム「デカボチャレンジ」も実施し、企業とZ世代の脱炭素社会に資するビジネス共創を促進する取り組みも行っています。

他にも、行政・地方自治体に向けソリューションとして「Earth hacks for Local」の提供を開始しています。

※CO2e とは、CO2 相当量に換算した値のこと

ウェブサイト:

◆ デカボチャレンジの運営について

お話をうかがった方:

Earth hacks株式会社 代表取締役社長 CEO 関根澄人さん

Q:デカボチャレンジの開催趣旨や、募集から決勝戦までの大まかなフローやスケジュール、カリキュラムについて教えてください。

私たちは、「脱炭素すべきだ!」「脱炭素な商品を選ぶべきだ!」といった“我慢”や“制限”を促すのではなく、生活者自身が「やってみたい」と思えるアクションを主体的に考え、楽しみながら取り組めるような仕組みを目指しています。ある意味、欲望や興味といった感情を入り口にしながら、地球のための解決策を見つけていこう、という考え方です。

「デカボチャレンジ」も、そうした取り組みの一つです。Z世代である大学生が今、最も興味を持っているのは“就職活動”なので、就活生が求めている要素と「脱炭素」というテーマをうまく掛け合わせた企画となっています。

学生の募集に関しては、ビズリーチ・キャンパスさんと連携して行っています。ビズリーチ・キャンパスの中のさまざまな就活情報の一つとして、社会課題に取り組む企業や自治体と連携しながら、新しいビジネスを共に考えるビジネスコンテストとして情報を発信し、募集を行っています。

スケジュールとしては、対面での開催は実質5日間ですが、デカボチャレンジ全体の期間はおよそ10日間にわたります。具体的には、まずDay1・Day2を行い、その後1週間空けてDay3・Day4を実施。さらに1日空けてDay5(決勝戦)という構成です。

企業の方と直接会って話せる機会が5日間もあるというのは、インターンシップの中でも珍しいのではないかと思います。

おかげさまで、過去に他のインターンに参加した学生からも「これまで参加したインターンの中でもすごくよかった」といった声をいただいており、その口コミが広がることで、これまでに累計6回の開催を重ねることができました。今では、数あるインターンの中でも、合同インターンとしては応募者数もトップクラスの人気プログラムとなっています。

◆ ハイレベルなビジネス提案の秘訣

Q:決勝戦ではどのチームも独創性のある提案と、質の高いプレゼンテーションが印象的でした。これほどハイレベルなビジネス案を学生が提案できるのには、何か秘訣があるのでしょうか?

まず一つ大きいのは、募集の段階で学生を厳選しているという点です。

たとえば、この記事で取り上げている2025年冬開催の場合、参加企業8社それぞれに、1チーム4人構成の3チーム(計12人)がまず配属され、最終的に各企業3チームの中から最も優秀なチームが1つ選ばれ、最終日の午後に行われる決勝戦でプレゼンテーションを行います。

つまり、12人 × 8社≒約100人が、1回あたりの全体の参加者として選出される形になります。

実はこの約100人に対して、約6,000人以上の応募があり、倍率はなんと60倍以上という非常に狭き門となっています。

応募については、ビズリーチ・キャンパスに登録している学生から受付けており、ビズリーチ・キャンパスに登録された「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」を中心に、すべての応募に弊社で目を通しています。

さらに、採用経験の豊富な弊社の副社長が、その約6,000人分のエントリーシートを読み込んだうえで、今回のプログラムに適した100人を選抜しています。その狭き門を通過した優秀な学生が集まっているからこそ、提案の質やプレゼン力も自然と高くなり、プログラム全体のレベルが非常に高くなっていると思います。

さらに、プログラムのカリキュラムでは、新規ビジネス創出のプロフェッショナルからのインプットの時間をしっかりと設けていることも特徴です。例えば、初日には講師として三井物産に所属する方に「新規事業のつくり方」の講義を実施いただいています。ここでは、新規事業を立ち上げるうえで必要な考え方やステップについて、実践的にレクチャーしていただきます。内容としては、課題の見つけ方、ヒアリングの重要性、戦略の立て方、ターゲット設定、アンケートの取り方、そしてそこからインサイトをどう導き出すか、といったことを丁寧に学びます。

その後、対面とオンラインを組み合わせた2日間のワークを通じて、中間発表(3日目の午前)までに、ターゲット分析やニーズの深掘りを行い、「この世代にはこういう課題があり、こういう刺激を与えれば行動変容が起きるはず」という仮説構築を進めていきます。

また、その後には博報堂のトップクリエイターによる「クリエイティブ講座」もあり、チームが設定した課題やターゲットをもとに、「どのように伝えればターゲットの心を動かせるのか」「どんなクリエイティブであれば、メッセージが伝わるのか」といった視点での講義を行います。こうしたインプットを受けたうえで、学生たちは残りの2日間を使って、実際のビジネスアイデアに落とし込んでいきます。

このように、学生にただ自由に考えさせるのではなく、専門家からの学びを通じて、確かな土台を持った提案づくりができるよう、しっかりと設計されているのがこのプログラムの特徴です。

最後に、メンター制度についてご紹介します。

カリキュラムの中では、学生が主体的にワークを進めることが基本となっていますが、ただ任せきりにするのではなく、しっかりとサポート体制を整えています。メンターは主にEarth hacksの社員や、過去に優秀な成績を収めたデカボチャレンジの参加者でもあるインターン生が担っており、各企業に担当としてつき、学生たちがアイデアに詰まったり悩んだりした際には、必要に応じてアドバイスを行います。

このメンター制度により、新たな視点を提供したり、考えを深めたりすることで、提案の質を引き上げる役割を果たしています。

あるいは、企業の中にはワークに積極的に関わってくださるケースもあり、学生のアイデアを一緒に磨き上げていくような場面も多く見られます。

このように、学生個人の力だけでなく、質の高いインプットや継続的なサポートを通じて、最終的に非常に完成度の高い提案が生まれる構造になっています。

まとめると、厳選された100人の学生に加え、三井物産や博報堂といった当社の親会社の強みを活かしたインプットや手厚いサポート体制が、毎回非常にハイレベルな提案につながっています。

Q:学生さんたちのスライドのデザインやプレゼン力もとても高いと感じましたが、スライドやプレゼンの指導は何かされているのでしょうか?

スライドについては、実はほとんど指導していません。

最近は「Canva」というアプリが広まっていて、それを使って資料を作るチームが多いんです。もちろん、PowerPointを使っているチームもありますが、Canvaを使っているチームは作業がとても早くて、しかも分かりやすい資料を上手に作っているなと感じます。

私たちの世代だと、そういった新しいツールをうまく使いこなせなかった部分もあるので、学生たちが自然にそうしたソリューションを取り入れているのを見ると、本当にすごいなと思いますね。

プレゼンに関しても、きちんと時間を計って練習していて、実際にはこちらでタイムキープをする必要がほとんどないくらい、学生たち自身でしっかり調整してくれています。

なので、スライドやプレゼンについて私たちからアドバイスすることはほとんどなく、学生同士でうまくやってくれている点は本当に頼もしいと感じています。

Q:応募から始まり、課題設定、共創、ディスカッション、予選・決勝プレゼン、そして社会実装といった流れの中で、特に力を入れているポイントはどこですか?

はい、まず力を入れているのが「課題設定」の部分です。企業の方と一緒にお題を考える際、完全にお任せするのではなく、私たちも積極的に入り込みます。というのも、最終的にアイデアを出すのは学生たちなので、彼らの強みが最大限発揮できるテーマであることが重要です。

例えば、30〜40代の主婦層向けの施策を学生が考えるよりも、Z世代の自分たちがターゲットになったり、自分たちの感性を活かせる課題のほうが、当事者ならではのリアルなアイデアが出てきます。一般的な企業の企画会議では出てこないような切り口や着眼点が、ここで生まれるんです。そういったユニークなアイデアを引き出すためにも、お題づくりは非常に重視しています。

次に、「チーム分け」も工夫しています。学生には希望する企業を事前に申告してもらいますが、それに加えて、企業側の要望も丁寧にヒアリングしています。たとえば「こんな志向を持った学生と一緒に取り組みたい」といった声をもとに、マッチ度の高い学生をチームに割り当てているんです。

さらに、「社会実装を見据えたクオリティの担保」にも力を入れています。私たちは、ただ面白いビジネスアイデアを競うビジコンにしたいわけではありません。「このアイデアは実際に世の中で動かせるのか?」という視点で、企業側の担当者とともにフィージビリティ(実現可能性)を見極めながらサポートを行います。

学生たちのアイデアが、単なる「面白い」で終わるのではなく、「このチームと一緒に本当に実装したい」と思ってもらえるかどうか。そこにこそ価値があると思っています。その結果、企業にとっても実際のビジネスに繋がる高い効果を生む場となっていると思います。

Q:そうすると、企業側から見ても、サポート側のスキルや姿勢が非常に重要で、真剣に向き合う姿勢が求められるということですよね。

そうですね。まさにそこが、私たちの強みの一つだと思っています。これまで通算で6回の開催の中で、学生との向き合い方や、どうすればアイデアを引き出せるかといったノウハウが、私たちの中にしっかり蓄積されてきました。

また、親会社である三井物産からは、学生との接し方や評価の仕方にも精通した、現役の採用リーダーが運営にかかわっており、博報堂はご存じの通り、コミュニケーションのプロフェッショナル集団です。こうした当社のネットワークやリソースを活かしながら、どうすれば学生にとって効果的なインプットになるのか、どんな伝え方が響くのかという点を試行錯誤しながら回を重ねてきました。

その結果、実際に現場で学生をサポートするメンターたちも、こうした経験とノウハウをしっかり持っており、彼らの存在が提案の質を大きく引き上げています。メンターには、これまでのデカボチャレンジで優秀な成績を収めた元参加者が就いており、当社がこのプログラムを継続して開催してきたことによって、信頼できるメンター陣を育成・配置できる体制が整っています。

こうした点が、提案の質の向上や、他の取り組みとの差別化にもつながっていると感じています。

▷デカボチャレンジの全5日間に密着したEarth hacks社の記事はこちら👇

◆ 参加学生のニーズと参加してみての感想

Q: デカボチャレンジに参加する企業の学生に対するニーズは、どのようなものが多いのでしょうか?

そうですね、企業のニーズは非常に明確で、どの企業も現在、“サステナビリティ”と“Z世代”というテーマが欠かせないものになっています。ただ、この2つをうまく両立させている企業や、Z世代をうまく巻き込んでいる企業はまだ少なく、課題を抱えているところが多いのが現実です。その中で、Z世代と共に自社の課題を解決するという共創の機会に、大きな価値を感じている企業が多いです。

また、もともと私たちが企業の採用支援を目的としているわけではないのですが、優秀な学生を採用したいというニーズが企業側にあることは確かです。企業の採用チームは、現在の学生がどんなニーズを持っているのか、また、どのような学生が自社に興味を持っているのかについて関心が強いです。結果的に、採用活動に役立つという点も企業にとっては大きなメリットとなっていると思います。

Q:これまでデカボチャレンジを開催する中で、開催当初から改善されたポイントはありますか?

大きな改善点の一つは、学生の満足度を高めるための取り組みです。たとえば、座談会の時間をプログラムの途中に設けるようにしました。これは、学生が自分のチームのメンターだけでなく、他の企業の方や、インターンとして参加している学生とも自由に話ができるような時間です。こうした交流の場を意図的に作ることで、新たな発見があったり、視野が広がったりするきっかけになりますし、結果としてプログラムへの満足度や興味の向上にもつながっています。

また、初日と最終日の夜に懇親会を開催するようにしたこともポイントです。チーム内での距離が縮まるのはもちろん、他の学生や参加企業の方、メンターとの接点を増やすことができ、全体としての学びの質や参加体験がより豊かなものになっていると感じています。

さらに、プログラムの日程構成にも工夫を加えました。たとえば、Day1・Day2のあとに1週間の間隔を空けてDay3・Day4を実施し、最終日のDay5も1日間を空けて実施するようにしています。これは、以前は連続3日間の実施だったことで、学生が徹夜続きになるなど、負担が大きくなってしまうケースがあったためです。適度に休息や思考の整理の時間を挟むことで、より集中してアイデアを練れるようになり、全体の質も上がっていると感じています。

このように、運営面でも毎回振り返りながら、より良い形に変えていっています。

Q:参加している学生の皆さんから、この「デカボチャレンジ」を体験して感じたことについて、よく聞かれる声や感想にはどんなものがありますか?また、企業側からの声についても、改めて教えていただけますか?

はい、そうですね。まず学生の声として多いのは、「企業の方と直接お話しする機会が持てたことがすごく貴重だった」という点です。

また、これまで学生生活の中で、ここまで真剣に“事業”というものについて考える機会があまりなかったので、「自分たちが将来ビジネスを担っていく立場になるという実感が湧き、ワクワクした、楽しみになった」という感想も多く寄せられています。「自分のキャリアについて具体的に考えるきっかけになった」という声も多いです。

一方で企業の皆さんからは、「Z世代の学生たちとリアルに、本音で対話ができたことが非常に大きな価値だった」という声が多くあります。

「若い世代に対する理解が深まっただけでなく、彼らが持っている可能性や、そのアイデアを実際の事業にどう活かしていくかの重要性を改めて認識できた」というお話もありました。

――企業にとっても、学生にとっても、相互に学びと刺激がある貴重な場になっているのですね!

◆ これまでで最も印象に残っているチームと過去に社会実装された事例

Q:これまでで一番印象に残っているチームや提案があれば教えてください。

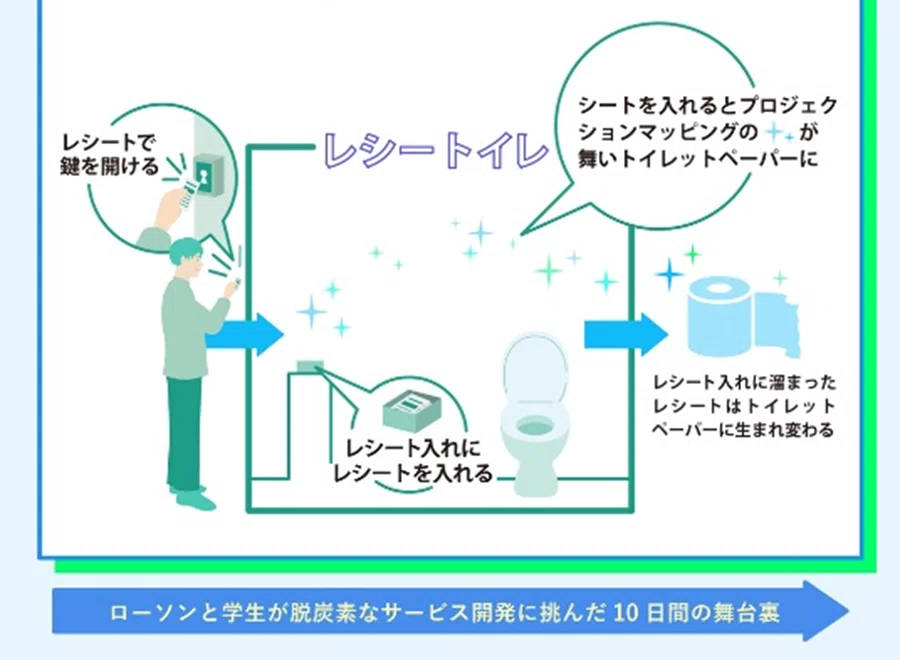

一番印象的だったのは、ローソンさんのチームの提案です。彼らへのお題は、「思わず取り入れたくなる、店舗内での脱炭素アクションプランを考えてください」というもので、店内で脱炭素行動を促す工夫や、それをどう発信するかというアイデアの提案を求めたものでした。

彼らの提案で特に面白かったのが、Z世代が感じるコンビニの“ちょっとした不便さ”に注目した点です。

「レシートはいらない」「開放しているトイレが少ない」といった声に対して、企業や店舗側も課題感を持っている。そこをポジティブに転換できないかと考えたのが、「体験型トイレ開放宣言」というアイデアでした。

これは、レシートを“トイレの入場チケット”のように活用するという仕組みです。コンビニでは毎日大量のレシートが発行され、ほとんどが捨てられてしまう。でも、実はそのレシートを集めてトイレットペーパーに再生できる会社が静岡にあるんです。

つまり、来店者がレシートを投票のように投函することで、それがトイレットペーパーになり、それがまたそのお店のトイレで使われる、そんな循環の仕組みをお客様と一緒に作っていこうという企画でした。

【デカボチャレンジってどんなことしてるの?】ローソンと学生が脱炭素なサービス開発に挑戦!

このアイデアは、誰にとっても“Win-Win”だと高く評価され、デカボチャレンジで大賞を受賞しました。

さらにすごかったのは、ローソン社内でも非常に好評だったことです。ローソンには「1億円チャレンジ(オクチャレ)」という、優れたアイデアに1億円の予算を投じる社内コンペがあるのですが、そこにこの学生チームが“特別枠”として招待され、竹増社長の前でプレゼンする機会を得たんです。

本来は特別枠として紹介されるだけの予定でしたが、実際には最終選考まで進み、なんと“実装候補の3案”のひとつに選ばれました。現在もこの企画の実現に向けて動いているところです。

このチームはアイデアの切り口も鋭く、社会的な課題を楽しさに変える発想力も素晴らしく、なによりトップの社長まで動かしたという意味でも、本当に印象に残るチームでした。

Q:メンバーのどんな点が特に印象に残っていますか?

このチームは、とにかく「自分たちの身近な存在であるローソン」をテーマにしたことが大きかったと思います。身近でよく知っている企業だからこそ、よりリアルに課題を感じられたし、取り組みやすかったんだと思います。

その中で、「どんな無駄があるのか」「どこが気になるのか」といった点を、彼ら・彼女らが徹底的に分析していたのが非常に印象的でした。どちらかというと、アイデアのクリエイティブな面よりも、しっかりとした分析力に強みのあるチームだったと思います。

また、今もメンバー同士の仲が良くて、私たちのインターンとして参加してくれている人もいます。そういう意味でも、コミュニケーション能力の高いチームで、お互いをしっかりと支え合っていたのも、このチームの大きな魅力だったと感じています。

Q:過去に実際に社会実装された例もあるのでしょうか?

はい。実は、ほぼ毎回、どこかのチームが実装に向けて何らかのアクションを起こしています。

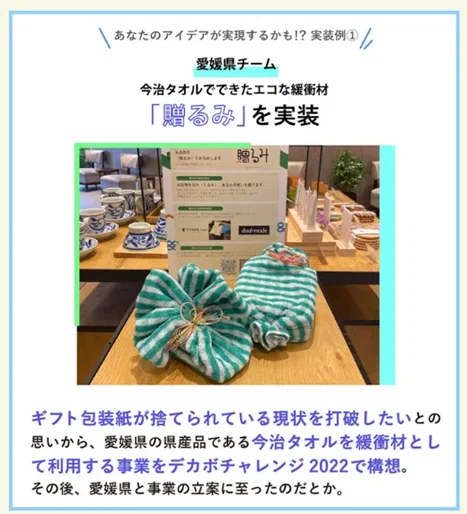

たとえば第1回のときには、愛媛県の課題に取り組んだチームの例があります。

そのときの課題は、「思わず買ってみたくなる、愛媛の新しいサステナブルな県産品のアイデアを考えてください」というものでした。

このチームには愛媛県出身のメンバーはいなかったのですが、みんなで物産展を回ったり、愛媛について丁寧に調べたりして、二つの大きな気づきを得ました。

ひとつは「愛媛といえば今治タオルが有名」ということ。もうひとつは、サステナビリティという視点で身近な課題を考えたときに、ECの普及により増加している「緩衝材やラッピングのゴミ問題」に注目したことです。毎回捨てられてしまうラッピングや梱包材を、もっと持続可能な形にできないかと考えたんですね。

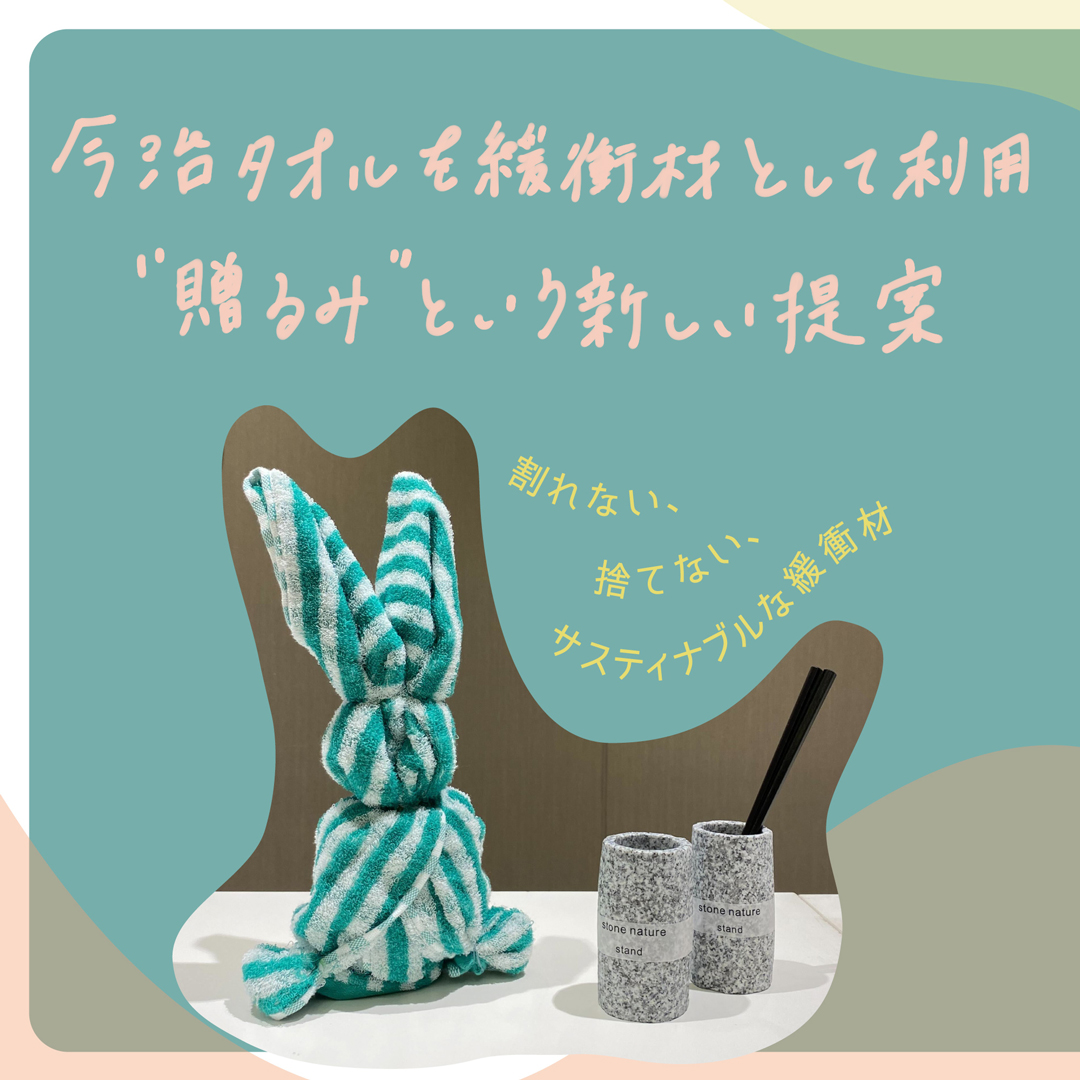

そこで彼女たちが考えたのが、「今治タオルのB級品を緩衝材やラッピングとして活用する」というアイデアでした。

今治タオルは品質基準が厳しく、検査を通らないB級品も多く出てしまいます。これらを使って商品を包めば、見た目も良く、しかもそのままタオルとして使える、つまり、捨てられずに“第二の役割”を持てるという提案でした。

さらに、その取り組みに「贈る」と「くるむ」を掛け合わせた「贈るみ(おくるみ)」というネーミングも彼女たち自身が考案しました。

「Z世代 × 企業・自治体」の脱炭素をテーマとした、事業共創プロジェクト『デカボチャレンジ』とは?

この企画は、愛媛県の方々や今治タオルの労働組合の皆さんにも非常に喜ばれ、最終的には銀座三越で開催された愛媛物産展で実際に販売されました。

その際には、通常のラッピングではなく、B級品の今治タオルで商品を包み、水引も添えてお客様にお渡ししました。そして、実際の販売では彼女たち自身が三越の店頭に立って、「私たちが考えたアイデアなんです」と接客・販売まで行いました。

結果として、当初の売上見込みの3倍を記録し、さらに「学生が考えて、学生が実装している」という点が多くのメディアにも取り上げられました。PR効果も非常に大きかった事例のひとつです。

▷「贈るみ」の提案について詳しく紹介した記事はこちら👇

◆ 運営費や企業の募集方法について

Q:現在の運営費は、参加企業の負担によって成り立っているのでしょうか?

はい、現在は「デカボチャレンジ」の参加費として、各企業にご負担いただいています。費用については、採用・マーケティング・サステナビリティ(CSR)など、各企業のご予算枠から様々な観点でご検討いただく可能性を見込んでいます。

たとえば、採用の観点からは、一般的な大規模就職イベントに比べてコストを抑えつつ、すでにある程度選抜された意欲ある学生と深いコミュニケーションができる場として、高い費用対効果が見込まれます。

また、Z世代をターゲットとした商品・サービスを展開されている企業さまにとっては、彼らと共にアイデアを創出し、商品開発やコミュニケーション戦略にフィードバックを得る貴重な機会としてご活用いただけます。

さらに、サステナビリティ推進の取り組みとしても、単なるイメージアップではなく、新たな社会との関わり方や次世代とのコミュニケーションの手法を模索する機会としてもお役立ていただけると考えています。

◆ デカボチャレンジのPR効果や波及効果について

Q:実際に企業の募集はどのように行っているのですか?

Earth hacksでは、これまでにデカボスコアを算出した企業だけでも約250社あり、博報堂や三井物産とのネットワークも活用しながら、企業にアプローチしています。理想は企業側から参加のご希望をいただくことですが、現時点では主にこちらからお声がけして参加いただく形が中心です。これまでに延べ50社以上の企業や自治体にご参加いただいています。

Q:PRの効果として、デカボチャレンジが大きく注目されることで、Earth hacksさん自体の認知や注目度も高まっているというような効果もあるのでしょうか?

はい、まさにそういった効果も実感しています。

そもそも、「この学生たちは何をきっかけに集まって取り組んだのか?」というと、「デカボチャレンジ」というプログラムを通じて、それぞれが“脱炭素を自分たちの視点で、無理なく・楽しく”取り組むアイデアを考える、というところに共感して参加してくれたんですね。

そのため、デカボチャレンジのメディアでの露出が増えたことによって、学生側からは「あのチャレンジに参加してみたい!」という声が増え、より優秀な学生が集まってくるようになりました。また、「こういう学生たちと一緒に何かやりたい」と思ってくださる企業もEarth hacksに声をかけてくださるようになって、さまざまな連携が生まれています。

Q:インターン生の面でも、よい効果が出ているのですか?

はい、デカボチャレンジに参加した後、インターンとして協力してくれる学生にも非常に優秀な方が多く、彼ら・彼女らがEarth hacksの事業にも深く関わってくれています。結果的に、私たちの組織としての成長にも大きく貢献してくれていると感じています。

Q:その後、学生たちはどういった進路に進まれるのでしょうか?

面白いのは、こういったプログラムを通じて「デカボ」や「サステナブル」の考え方に共感した学生たちが、社会に出てからその価値を伝える“アンバサダー”のような存在になってくれていることです。

彼らの多くは次の年には、誰もが知るような企業に多数内定をもらって、そのうちの3分の1ほどが実際に入社しています。

そして、就職後には「デカボって実はこういう取り組みがあるんですよ」「私が学生時代にやっていたEarth hacksの活動って、今の業務にもすごく活きているんです」といった形で、今度は彼らが社会人として、企業の中から“デカボの価値”を広めてくれる存在になっているんです。

そういう意味で、人材育成という側面からも、非常に大きな意義がある取り組みだと考えています。

◆ 今後の課題と展望

Q:このプログラムの今後の展望や、それに向けた課題はありますか?

はい。「参加できる人数を増やす」「テーマの広がり」「年代の横展開」の三つの視点からの拡大プランを組み合わせながら、スケールアップも視野に入れて今後取り組んでいきたいと考えています。

現在、5,000人以上の学生から応募をいただいても、その中で参加できるのはわずか100人程度に限られているため、残念ながら残りの学生に対しては、今のところアプローチできていません。こうした学生たちにも何らかの接点や機会を提供できるようなビジネスにしていくことが課題の一つです。

現在は一度の開催につき、企業8〜10社、学生100人規模で実施していますが、それをそのままスケールして20〜30社、500人規模にするのは難しいと感じています。対応できる人数や運営体制に限界があるため、開催回数を増やす、テーマを変える、地域ごとの開催など、発展の形を工夫する必要があります。

また、脱炭素に限らず「ウェルボディ」のような別の社会課題でも同様の仕組みが機能しているので、今後はテーマの横展開にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。

さらに、大学生だけでなく、若手の社会人や高校生、それ以下の年代の方々にもこうした機会を広げていくことが必要だと考えています。

――人数・テーマ・年代の3つの面で、今後さらに拡大していく見込みなのですね。デカボチャレンジがこれからどのように進化していくのか、今後の展開がとても楽しみです!

関根さん、ありがとうございました!

◆ まとめ

今回の取材を通じて、「デカボチャレンジ」は単なるビジネスコンテストにとどまらず、企業とZ世代が対話し、共に未来をつくる場であることがよくわかりました。企業にとっては新たなビジネスの種を得る機会であり、学生にとっては就職活動やキャリア形成につながる貴重な経験となる、まさにWin-Winの取り組みです。

また、この取り組みを通じて育まれた人材が、将来社会で「サステナブル人財」として活躍していくという点でも、長期的な意義を持つものになっていると感じました。

脱炭素という大きな社会課題の解決には、企業1社の努力では限界があります。多様なステークホルダーと協調しながら進めることが求められる今、未来世代であるZ世代と共に取り組むというアプローチは、非常に有効な手段のひとつではないでしょうか。

今回の、デカボチャレンジやEarth hacksへの取材をきっかけに、当所でも、消費者・生活者へのサステナビリティ啓発や行動変容の促進、さらに未来世代を含む多様なステークホルダーとの連携による持続可能な社会の実現に向けたアプローチに、今後一層注力していきたいと考えています。

デカボチャレンジや、Earth hacksのその他の脱炭素支援ソリューションの詳細はこちら👇

Earth hacksウェブサイト