【取材】食で世界に幸せを 300年の伝統と革新で未来に繋ぐ 食品卸・国分のサステナビリティ(前編)

今回は食品卸大手・国分グループのサステナビリティとウェルビーイング推進について、詳しく取材した内容をご紹介します。国分グループ本社株式会社 サステナビリティ推進部の青山 知夫さん、横山 敏貴さん、経営統括本部 仕事における幸福度担当の佐藤 哲也さんにお話を伺いました。

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

サステナビリティ推進体制と6つのマテリアリティ

――サステナビリティの推進体制について、現在どのような体制で進められていますか?

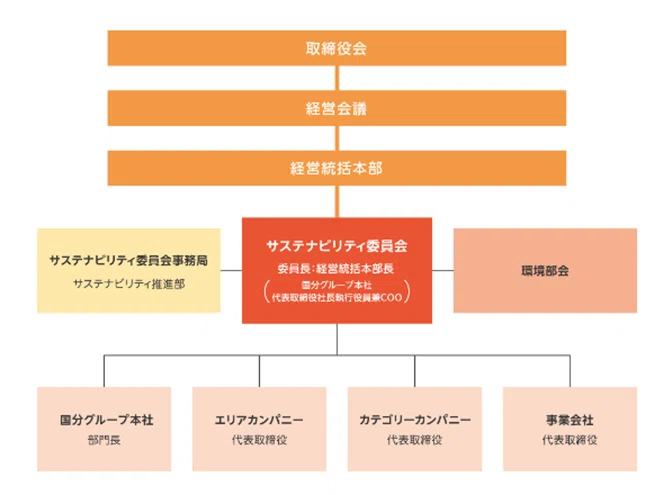

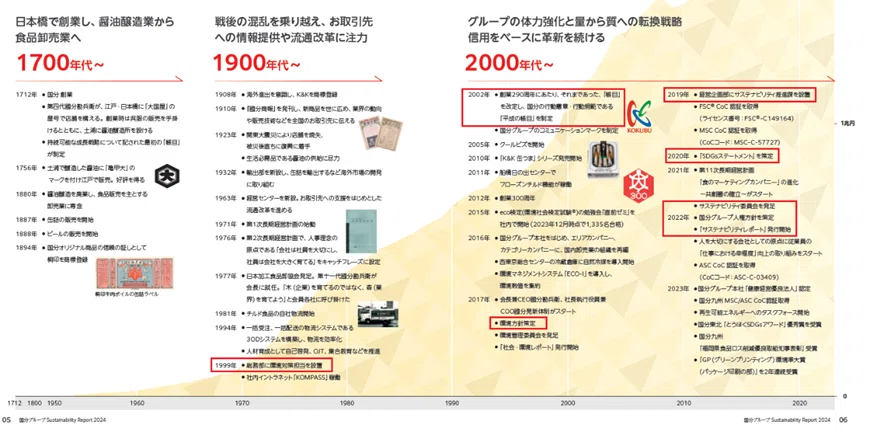

横山さん:サステナビリティ推進部は今年3月に経営企画部から独立しました。90年代にCSRが注目され、環境問題が大きく取り上げられたことを背景に、1999年に総務部内で廃棄物管理を主業務とする「環境対策担当」が設置されました。2019年に「サステナビリティ推進課」として経営企画部へ移管され、環境対策に加え、サステナビリティ全般の戦略立案や推進も担当するようになりました。

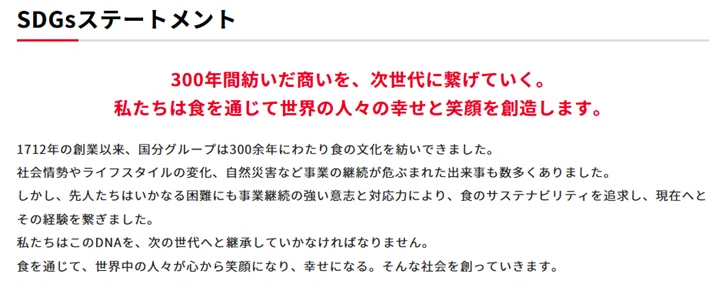

グループ全体では、2002年創業290周年にあたり、創業以来続く「帳目」を改定し、国分の行動憲章・行動規範である「平成の帳目」を制定しました。2017年には環境方針が策定され、2019年にはSDGsステートメントを公表しました。2021年にはサステナビリティ委員会が発足し、2022年に人権方針と健康宣言、2023年7月には持続可能なサプライチェーン方針およびガイドラインを公開しています。

(出所:国分グループサステナビリティレポート2024)

――この体制変更において、特に良かった点や学び、気づきがあれば教えていただけますか?

横山さん:理想の推進体制がどのようなものかについては、私たち自身もまだはっきりと答えられる段階ではありません。「これからの社会に対してどのように持続可能な形で生きていくか」を考えているところです。人権についても、言葉自体が生まれて200年以上経つものの、その目的が本当に達成されているのかといったら、わからないですよね。ですから、私たちも社会的な価値観に沿って進めていくことが重要だと考えています。

サステナビリティ推進部という部署ができたことは、当社がこの問題を非常に重要なテーマであると認識していることの表れです。サステナビリティ推進部には従来の考え方を大きく転換し、現在の業務や経営方針を含め、組織全体を変革していく役割が期待されています。

青山さん:体制面で、この1年間で特に良かった点としては、横山が言ったように「部」として昇格したことが大きかったと思います。以前は経営企画部内の「サステナビリティ推進課」という「課」の位置づけでしたので、できることには限りがありました。人員リソースや対外的な組織図における位置づけも含め、「部」として昇格したことで、取り組みの幅が大きく広がったと感じています。

ただ、国分グループ全体でサステナビリティを推進するという意味では、まだまだ課題が残っています。現時点では日本橋の国分グループ本社内にサステナビリティ推進部が設置されただけであり、北海道から九州までの各エリアカンパニーには、サステナビリティを主体的に推進する部門がまだありません。日本橋のサステナビリティ推進部が中心になって各エリアに向けてサステナビリティ推進の方向性を示し、基盤を作ることのスタートラインに立てたところと感じています。

当社はグループで売上高2兆円規模の企業で、各エリアカンパニーも1000億円を超える規模を持ち、地域の中で一定の体制を整えています。しかし、サステナビリティの観点で理想的な体制が整っているとはいえません。今後、次の長期経営計画に向けて、エリアごとにサステナビリティを推進できる体制の構築や人材育成、また今回作成しているサステナビリティレポートの啓発活動を含め、事業活動の中にサステナビリティが自然に根づく取り組みをしていかなければならないと感じています。

――サステナビリティ推進部の具体的な機能やミッションはどのように設定されていますか。

青山さん:サステナビリティ推進課時代から、サステナビリティレポートの作成や様々な活動を行ってきましたが、今回「部」として位置付けを高めたことで、国分グループとして果たすべき役割がより明確になりました。サステナビリティ推進部のミッションとしては、まず「国分グループがサステナビリティをどう捉え、どうあるべきか」をしっかりと立案すること、そしてその計画を具体的に実行に移す、という二つの役割があると考えています。

企画部門と運営部門を兼ね備えるイメージです。まずは、国分グループがサステナビリティの分野でどうありたいか、またサプライチェーン全体の中でどう位置づけられるべきかといった大きな方向性を示すことが、サステナビリティ推進部の最も重要な役割です。

また、その方針に基づいてどのように活動するかについては、理想としては各カンパニーに活動部門が設けられることが望ましいのですが、現状ではまだそのような体制が整っていません。そこで、私たちの役割は、各カンパニーが活動できるように知恵を提供し、体制を支援していくことだと思っています。

そのために、より体制を充実させていく必要があります。現在、サステナビリティ推進部のメンバーは8名ですが、人権や環境問題への対応や、さまざまな規制に対応するための情報収集、事業部門と連携したデータ収集、現場での具体的な推進活動などに取り組みを広げることができる体制を整えていきたいと考えています。

――次に、マテリアリティの特定プロセスについてお聞かせください。

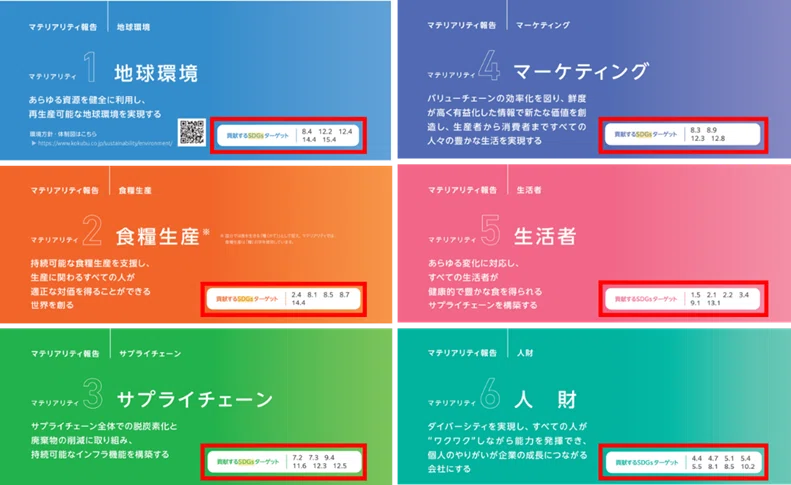

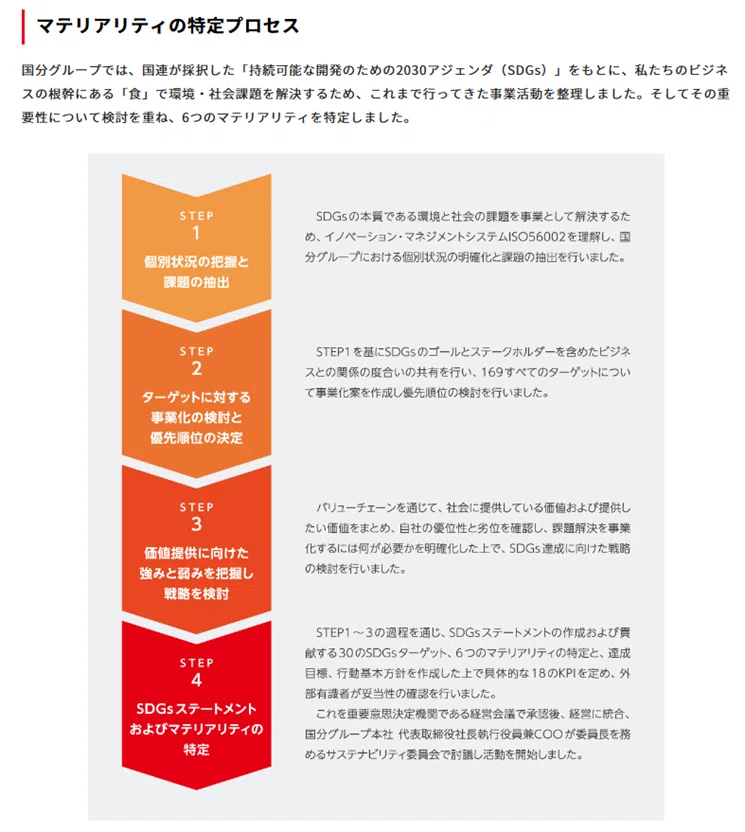

青山さん:マテリアリティの特定は、2018年にSDGs戦略策定プロジェクトを立ち上げ、1年間にわたって議論を行いました。この際、管理部門だけでなく営業などさまざまな部門のメンバーを集め、コンサルタントの方々にも参加してもらいました。

最初に「そもそもSDGsとは何か」というレクチャーを受けた後、各自の業務にどのように当てはめることができるのかを徹底的に議論しました。SDGsの169のターゲット全てについて丁寧に検討し、国分グループとして何ができるのか、あるいはできないのかを1年間かけて細かく分析しました。その結果、国分グループが優先的に取り組むべき事項を約30項目にまとめ、最終的にそれを6つのマテリアリティに整理しました。169のターゲット全てを見た上で、私たちの事業活動にどのように関連するかをじっくり考え、細かい部分まで検討を重ねた大変なプロジェクトでした。

(出所:国分グループサステナビリティレポート)

青山さん:このSDGsステートメントの実現に向け、具体的なKPIを設定していますが、策定当時と比べて既に達成してしまったものや、現段階で実現が難しいものもあるため、経営に図った上で一部見直しを行っています。

マテリアリティの修正については、長期経営計画などと連動させていく必要がありますが、一方で、簡単に変更すべきものではないため、慎重に進める必要があると考えています。

――KPIの設定について教えてください。

青山さん:それぞれのKPIには主管部署を設けています。例えば、「人財」のKPIであれば人事総務部、「地球環境」であれば、温室効果ガス排出量削減に大きくかかわる物流部門です。そして、掲げたターゲットを具体的に実現するためには、その部署としてどのような活動を行い、いつまでに何をするのかを決めたKPIを策定し、主体的に遂行するという形で、目標達成に向けた体制を整えています。

主管部署は、設定したKPIに基づき活動を行い、その進捗や達成度について、我々サステナビリティ推進部がサステナビリティ委員会の中で定期的に報告をしています。また、大幅な遅れが出た場合や、目標を早期に達成した場合には、状況に応じて修正を加える形で進めています。

――プロジェクトチームと主管部署が協力してKPIやアクションプランを策定し、サステナビリティ委員会で進捗を管理しながらPDCAを回し、必要に応じて見直しを行う仕組みになっているのですね。

サステナビリティを浸透させるための工夫:わかりやすい情報発信で社員の理解促進

――サステナビリティ推進方針やマテリアリティを現場にしっかりと浸透させるために、どのような工夫をされましたか?

青山さん:ちょうどその時、私は国分北海道に所属していましたが、日本橋のチームがこの方針を策定した際、日本橋から「ただ作成したものをそのままお客様に持っていくだけではなく、この方針の目的が何なのかをきちんと説明して持参するように」との指示がありました。そこで、まずは社内でしっかりと方針の内容や目的を理解することが大切だと考え、社員向けの勉強会を開催しました。

その中で、営業がこの方針を持っていく際には、「どういう思いで作られたのか」という点をしっかり理解し、自分の言葉で説明できるようにすることが重要だと考えました。商談の中で話せる時間は30〜40分程度と限られていますが、単に「こんなものを作りました」と渡すだけでなく、少しでも自分なりの言葉で伝えられるようにと考え、各カンパニーに配布しました。私は当時、北海道で経営統括や人事部門に所属していましたので、そのメンバーの中で勉強会を開くなど、理解を深めるための機会を設けました。

青山さん:一昨年、このレポートを作成した際に、社員を対象にレポートの認知度や閲覧率を調査したところ、その存在を知らない人が少なからずいることがわかりました。そこで、「このままではいけない」という話になり、「なぜ知られていないのか」「どうすれば浸透できるのか」を現場の窓口になっている部門の方々と議論しました。その中で「内容が少しとっつきづらい」という意見が出たため、もっとわかりやすく、誰でも読める形にするためにマンガ形式にする案が出ました。そこで、マンガの冊子を作成し、社内の勉強会で活用してもらうなど、浸透を図るための工夫を重ねました。

横山さん:このマンガの冊子の作成には、今年の新入社員が関わっており、4月に私たちのチームに配属された1年目の社員が中心となって制作しました。マテリアリティを紹介するためのオリジナルキャラクターが登場したり、マンガの中の具体的な事例紹介では、実際の社員の似顔絵イラストも使われていますが、それが本当に本人にそっくりなんです。若い世代の社員の感性が発揮されていますよね。

思わず笑顔になるような素敵な冊子でした。

青山さん:レポートはできるだけ分かりやすくすることを心がけており、文章ばかりにならないように工夫しています。例えば、4社のグループ企業の社長による座談会を開催し、トップ自らが自分の言葉で話している様子を見せています。この様子は映像として撮影し、イントラネットにも掲載しています。また、社員の活動についても、社員の名前や顔写真を載せて活動内容を紹介するなど、具体例で示すように工夫しています。

一方で、取り上げられた社員のモチベーションが上がるという効果もあります。彼らが自分ごととして各拠点の社員に話してもらい、サステナビリティ推進のアンバサダーのような存在になってもらえればよいと考えています。

また、単にサステナビリティ推進部から発信するだけでは不十分であるため、今後は各エリアのカンパニーで社員教育の場などに活用してもらうことを考えています。例えば、私や横山が現地に赴き、サステナビリティレポートなどを題材に新入社員教育を行うなどの企画も進めています。現在はまだ手探りの段階ですが、サステナビリティ活動を自分たちの事業活動にビルトインしていくことができればよいと思っています。

(出所:国分グループサステナビリティレポート2024)

――ある企業では、社員のご家族にサステナビリティレポートを読んでいただくことを目的に、見やすい冊子を作成し、社員がそれを家庭に持ち帰ることで、「お父さんが良い会社で頑張っているんだね」と家族やお子様に思ってもらえるよう工夫していると伺いました。その結果、社員のモチベーション向上にもつながっているそうです。貴社では、このようなアプローチを取り入れていますか?

青山さん:社員のご家族への取り組みとしては、例えば北海道のカンパニーでは、実際に子どもたちを招待し、名刺を作ってあげて社長と名刺交換するパフォーマンスを行う取り組みを実施しています。これは、国分北海道が「お父さんやお母さんが働いているところを子どもたちに見てもらいたい」という思いから企画されたものです。

夏休み中に子どもたちにそのイベントに参加してもらい、親御さんが働いている様子を見学したり、部署の紹介を行ったり、名刺を作成して社長と名刺交換をするという活動を行っています。

このような活動は、日本橋本社がコントロールするのではなく、各グループカンパニーがそれぞれ考えながら実施しています。

――授業参観の逆のようなイメージで面白いですね。