【取材】食で世界に幸せを 300年の伝統と革新で未来に繋ぐ 食品卸・国分のサステナビリティ(中編)

こんにちは。中編では、国分グループが掲げる6つのマテリアリティのうち、地球環境、食糧生産、サプライチェーン、マーケティング、そして生活者に関する方針や具体的な取り組みについて、前編に引き続き、国分グループ本社株式会社 サステナビリティ推進部の青山 知夫さん、横山 敏貴さん、経営統括本部 仕事における幸福度担当の佐藤 哲也さんにうかがったお話を紹介します。

公益財団法人流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

※前編はこちら👇

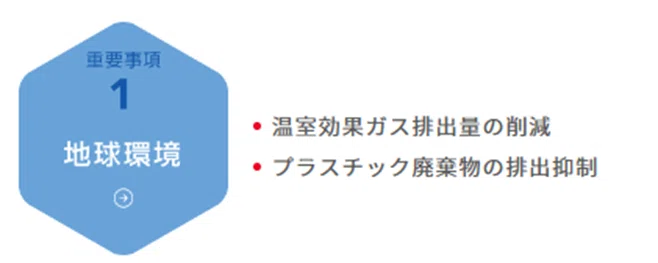

マテリアリティ1 地球環境

――マテリアリティ1「地球環境」に関して、現状の取り組みについての自己評価や、良かった点、今後の目標などについて教えてください。

横山さん:当社の主な取り組みは、温室効果ガス排出量の削減であり、地球温暖化への対応を最重要課題と位置づけています。また、プラスチック削減も重要なテーマと考えています。地球環境を守るためには、まずこの2つの課題に取り組むべきだと判断し、2025年目標、2030年目標、2050年目標を立て、それぞれの取り組みを進めています。

ただ、国際情勢との関連もあり、当初この目標を作成した際には、政府も含めて、GHGプロトコルに基づくスコープ1、スコープ2とスコープ3の議論が非常に曖昧でした。例えばアメリカでは、スコープ1とスコープ2の削減を達成すれば、スコープ3は不要だという考え方もあり、二重計上の問題も当時はまだ解決されていない状態でした。しかし、現在ではスコープ3の取り組みも重要視されるようになっているため、今年改めて目標設定を行いました。スコープ1およびスコープ2については、従来の目標よりも少し厳しく設定しています。SBT※には出していませんが、参考にしながら、日本政府全体の目標に沿って進めていくように努めています。

(出所:国分グループサステナビリティレポート2024)

※SBT(Science Based Targets 科学的根拠に基づく目標)…パリ協定が求める水準と整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減目標のこと。(出典:環境省「SBT(Science Based Targets)について」)

――スコープ3を削減するためには、サプライチェーンの上流や下流に対してのアプローチが重要になってくると思いますが、具体的にはどのような考え方や方針をお持ちでしょうか。

横山さん:まず、スコープ3の15のカテゴリーについて、すべての算出ができる環境を整えているところです。その中には該当しないカテゴリーもありますので、それを切り分けていく必要があります。今の段階で明らかになっているのは、圧倒的にカテゴリー1、つまり仕入れに関する部分が大きいということです。当社は中間流通を担う卸売業であり、約98%がカテゴリー1に該当します。ただし、これは私たちが直接コントロールできない部分であるため、今後、サプライチェーン全体を通じてどのように連携を図っていくかが大きな課題だと考えています。

青山さん:中小のお取引先様も多く、私たちだけではできないことがたくさんあります。そのため、業界全体としてルールを定めていく必要があると感じています。一方で、企業として成長するほど使用する資源が増え、温室効果ガス排出量が増えてしまうのも事実です。したがって、その点に関しても、どのように考慮するのかなどのルールも作ることが必要だと思います。

――特に中小企業にとって、必要なデータを出すだけでも大変ですし、さまざまな取引先から異なるフォーマットでの提出を求められるといった状況もあるため、苦労しているという声も多く聞かれます。

青山さん:また、物流に関しては、物流業者からさまざまなデータを取得する必要があるため、バラバラにデータを受け取るのではなく、統一されたフォーマットや、物流業者が入力しやすい形式を整備し、提供してもらうことを検討すべきだと考えています。ただし、この点については、私たち1社だけで解決できる範囲なのか、少々疑問を感じています。

――プラスチック削減や生物多様性への取り組みについても教えていただけますか。

横山さん:当社ではプラスチックの削減に取り組んでおり、排出量自体はそれほど多くありませんが、一部は廃棄物としてリサイクルに回しています。しかし、地域によってはリサイクル業者が少ないこともあり、特に物流拠点から出るPPフィルムやストレッチフィルムなどの廃棄物は量が少なく、どのように効率的に集めてリサイクル業者に渡す方法が課題となっています。

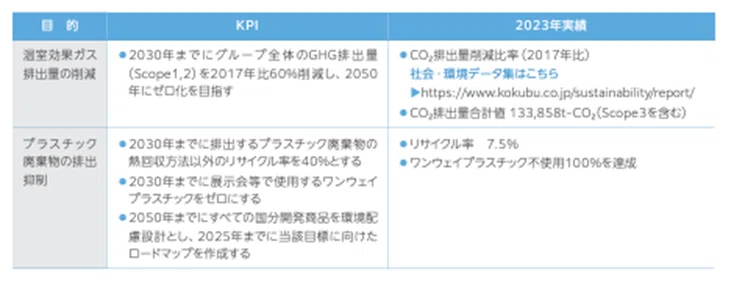

マテリアリティ2 食糧生産

――次に、マテリアリティ2「食糧生産」について、現状の評価や今後の取り組みについて教えてください。

横山さん:このマテリアリティには大きなテーマが2つあります。まず一つ目は、サステナブルカテゴリの売上を100億円以上にするということです。

この取り組みは「サステナブルカテゴリとは何か」を考えるところから始まっており、まだ試行錯誤の段階です。2030年までにしっかりと定義を固め、そのカテゴリーの売上が100億円以上になるようにしたいと考えていますが、これは非常に難しい挑戦です。

(出所:国分グループ提供資料より流通経済研究所作成)

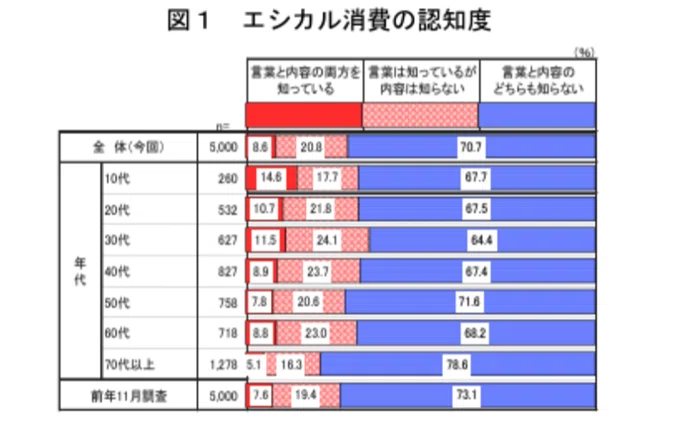

横山さん:一方で、一般の消費者の理解がまだ十分ではない部分もあります。例えば、「代替タンパク質」や「認証商品」といったものに対してなじみが薄いと感じている人が多いのではないでしょうか。このように消費者の理解が進んでいないため、売上に直接結びつくかどうかは難しい問題です。消費者庁の統計データでも、エシカル消費の認知度が低いという結果が出ており、さらなる普及啓発の必要性を感じています。

(出所:消費者庁「令和5年度第3回消費生活意識調査」https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_research_cms201_231109_01.pdf)

青山さん:国分としては、このサステナブルカテゴリの取り組みを進めていきたいと考えていますが、現時点では、それが具体的に私たちのビジネスや活動に直接結びついて動いているかというと、まだまだこれからです。

――貴社のプライベートブランドの商品には、サステナブルカテゴリのラベルが直接貼ってあるのでしょうか?

横山さん:商品自体には直接ラベリングはしていませんが、POPの形で小売店さんに「こういったフェアをやってみてはどうですか」と提案している段階です。 また、小売店さんの方でもサステナビリティに敏感になってきており、サステナビリティ関連商品についての問い合わせが増えています。

青山さん:小売店から「サステナビリティに関わる商品を扱いたいので、全国から集めてもらえませんか?」といったリクエストが増えてきていますね。

横山さん:特に魚のMSC認証などは、ホテルや飲食店からの問い合わせが多いです。インバウンド需要の影響で、外国人のお客様がこうした商品を求めることが多いため、ホテル側も提供の必要性を感じているようです。

――次に、「食糧生産」のもう一つのテーマについて教えてください。

横山さん:もう一つのテーマは、「2030年までに特徴ある地域の食材や原料を生産者の顔が見える形で、生活者にさまざまな形態で届けるための仕組みを構築する」というものです。このために、農福連携やフェアトレードに関連する取り組みを進めています。

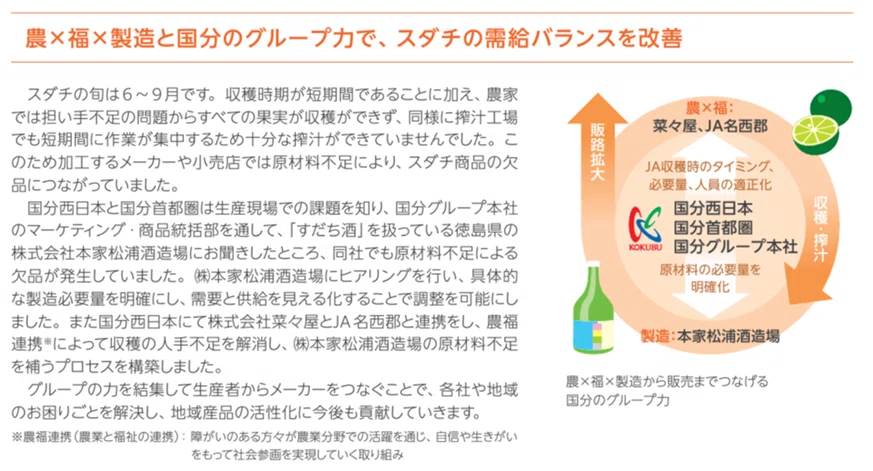

この部分に関しては、多くの好事例が出てきており、地域の生産者や学校、福祉施設と連携したさまざまな事例が登場しており、その一部の事例をレポートでも紹介しています。例えば、スダチの需給バランスを改善する取り組みなどがあります。

青山さん:現在、地域共創の取り組みを進める中で、地域のさまざまな課題に直面しています。その中でも特に、人手不足が原因で食品が廃棄されてしまうという問題があります。

そこで、私たちは協力体制を整え、障がいを持った方々にもご参加いただくことで、人手不足の解消に寄与しつつ、農福連携を実現しています。

さらに、そこで収穫されたものを普段お世話になっているメーカー様に商品化していただき、その商品を全国で販売しています。

この取り組みは、特にマテリアリティを意識して計画したものではありませんが、各カンパニーが地域の課題に真摯に向き合った結果として、国分が果たせる役割が自然とこうした形でつながっている事例が増えてきています。

(出所:国分グループサステナビリティレポート2024)

マテリアリティ3 サプライチェーン

――次に、マテリアリティ3「サプライチェーン」について、現在の取り組みや、今後の方針について教えてください。

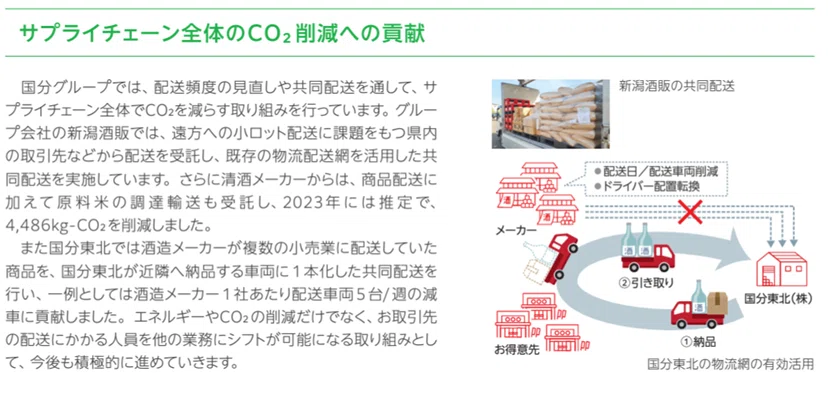

横山さん:サプライチェーンの中でも、物流に関する取り組みは大きなテーマとなっています。具体的には、共同配送や物流の集約といった分野で、同業他社や異業種とも協力を始めています。

例えば、異業種との共同配送についてですが、地方の物流においては人口減少の影響により、各社がそれぞれ個別に配送先を回ると非効率になる場合があります。その結果、物流業者が廃業し、物流網が維持できなくなるという状況も発生しています。

こうした状況を受け、北海道などでは物流を集約し、まとめて配送する取り組みが行われています。このような取り組みは増えており、雑貨の卸さんと共同で配送を行う例も見られます。

(出所:国分グループサステナビリティレポート2024)

横山さん:一方で、共同配送の取り組みでは、貢献の仕方を示すのが難しいという課題があります。例えば、A社、B社、C社と共同配送を行い、当社が荷物を集約して運んでいる取り組みでいうと、他社側ではトラックの配送距離が短縮され、CO2排出量が削減されますが、当社の配送は残っているので、全体のCO2削減分をどう表現すべきかという課題があります。

(出所:国分グループサステナビリティレポート2024)

青山さん:これは、先ほどお話しした通り、ルールの整備が必要だと思います。本来、共同配送によりトラックの使用が減ることでCO2削減につながりますが、その削減効果を誰が享受するかについてのルールがないのが現状です。一方で、他社の荷物を集めることで、当然ながら国分の運ぶ物量が増え、その分の輸送負担も増加します。もし当社が共同配送のために新たにトラックを手配すると、当社のCO2排出量が増えてしまい、「国分だけがCO2を多く排出している」ということになりかねません。

しかし、全体で見れば、従来10台のトラックで行っていた配送を5台で済ませることができているわけです。この場合、当社が5台のトラックを手配したことで5台分のCO2が発生していることになりますが、「10台から5台に減らした分のCO2削減効果」を誰が享受するかは、ルールが定まっていません。

横山さん:もう1つのテーマが「食品ロスおよび食品や食品以外の廃棄物削減」です。当初の目標を現在達成できているため、新たな方針を決定しようとしているところです。

――素晴らしいですね。その成功要因は何だったのでしょうか。

横山さん:1つは、物流センターで発生する廃棄物の削減です。AIによる需要予測が徐々に機能し始め、受発注の精度が向上したことで、そもそも廃棄が発生しにくくなっています。また、万が一事故などでロスが発生した場合も、全国のほぼ全地域で適切に食品リサイクルに回せる仕組みが整い、発生した廃棄物のほぼすべてをリサイクルできるようになっています。食品リサイクルはもともと、プラスチックリサイクルに比べて業者の対応が進んでいたこともあり、取り組みが進みやすい環境がありました。リサイクル方法も肥料化や飼料化など多岐にわたり、最近では飼料がバイオマス発電の原材料として利用されるケースも増えています。

マテリアリティ4 マーケティング

――次に、マテリアリティ4「マーケティング」についてお伺いします。「マーケティング」というテーマ設定は斬新だと感じましたが、具体的にはどのような内容なのでしょうか?

横山さん:例えば、一次産業の生産者をフェアトレード的な視点で支援しつつ、生活者に対して安全・安心な製品をトレーサビリティを含めて確実に届けることが求められています。また、生産者の想いを生活者にしっかりと伝えることも重要です。同時に、生活者のニーズを生産者に伝える仕組みも必要であり、ここにマーケティングが大きな役割を果たすと考えています。

当社としては、こうした目的を達成するために、さまざまな媒体やツールの活用、企画の工夫、そしてインテリジェンス化を進めていく必要があると感じています。引き続きこれらの分野で学びを深め、取り組みを強化していきたいと考えています。

「マーケティング」というマテリアリティは、一見すると抽象的に感じるかもしれませんが、当社が目指すべきところの中には「人財の総マーケティング化」というテーマがあります。営業会社として、すべての業務をマーケティング思考で捉えていこうという考えです。

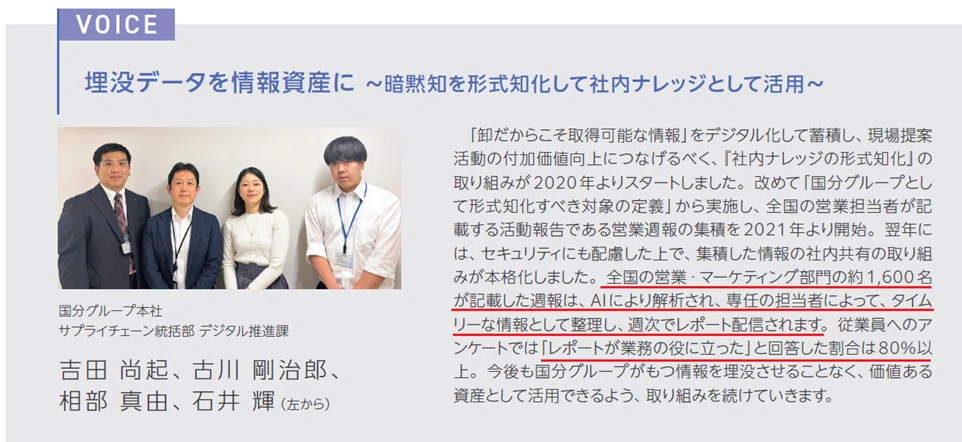

「社内情報を高度化し、社員が効率よく活用できる仕組みを作る」というKPIに関して、当グループには全国各地にさまざまな業態の営業マンが多数おり、日々の商談記録を日報に記載しています。そのため、当グループ内では食に関する情報をほぼ網羅的に把握できているはずです。

しかし、これまでその情報が十分に共有されておらず、例えばある支店での良い事例が他の支店で活用されないこともありました。この問題を解決するために、情報をもっと効果的に活用するために、日報などの情報を集約・共有できるツールを開発しました。

このツールの活用によって、良い事例を他の取引先にも伝えたり、新しい提案の材料にしたりといった効果が出てきています。これが、社内情報の共有を通じて、各社員が持つ暗黙知を可視化し、活用していく取り組みです。

(出所:国分グループサステナビリティレポート2024)

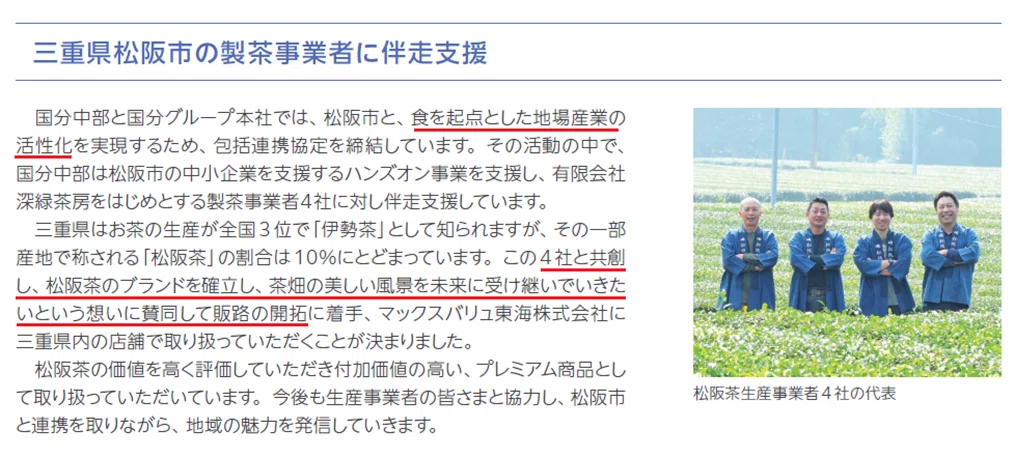

横山さん:2つ目のテーマである、「生活者が楽しみながら食の理解を深められる活動を実践する」のKPIの1つは、「2030年までに地域行政とのつながりをもち、フレッシュカテゴリーの売り上げ倍増を目指す」というものです。

これは、先ほども触れた「地域共創」に関連する取り組みで、マーケティングを通じて地域の優れた商品を全国に広めることを目指しています。例えば、下図で紹介している松坂のお茶屋さんの事例のように、地域に埋もれた良い商品を発掘し、小売業に対して「どのように販売していくか」という企画提案を行うことで支援しています。

(国分グループサステナビリティレポート2024)

特に「フレッシュカテゴリー(低温管理が必要な生鮮品などの商品)」に注力しており、干し芋製造時に出るさつまいもの端材を活用した「焼き芋コロッケ」や、骨まで食べられる魚を具材にしたおにぎりなど、アップサイクルや未利用食材の活用などが含まれます。フレッシュカテゴリーの商品は廃棄が多く出やすいので、このような取り組みで食品ロス削減にも貢献しています。

また、毎年1回、各エリアでの成功事例を全国に共有する社内表彰制度「Na-gional(ナジョナル)大賞」を経営企画部が主催し、上記のような提案の成功事例の共有、表彰を行っています。この取り組みには多くの応募があり、年々盛り上がりを見せています。

マテリアリティ5 生活者

――次に、マテリアリティ5「生活者」は、具体的にはどのような内容なのでしょうか?

横山さん:実は、すべてのマテリアリティの中でここが1番悩んでいるところです。当社はBtoBのビジネスを主とし、消費者との距離が遠いため、特にこのマテリアリティについては課題が多いと感じています。

しかし、当社は「食のインフラを支える存在である」という自負があり、これを止めるわけにはいかないという強い思いがあります。

当社は「流通の中心にいる当社だからこそ、生活者のために何ができるか」という観点から、「2025年までにTCFDに準拠した経営予測を作成すること」というKPIを設定しました。

このKPIの目的は、災害時や緊急時の食料品の調達と供給体制の整備を通じて、強靭な食のインフラを構築することです。TCFDに基づいた調査で現状を把握し、BCPを含めて公表した結果、今年はこのKPIを達成することができました。当社は非上場企業のためTCFD対応は必須ではありませんが、BCPの公開を含む取り組みを通じて、食のインフラ強化に向けた姿勢が多方面から高くご評価いただきました。今後も引き続き、この取り組みを継続していきたいと考えています。

2つ目のKPIは、「2030年までに「買い物難民」に対して、物流シェアリング等を活用し 食を中心としたサービスを届ける仕組みを作る」です。この取り組みは、現在まだ種探しの段階にあります。イノベーション推進部が中心となり、特にスタートアップや産学連携の研究機関と協力しながら、社会実装に向けた学びを深めています。

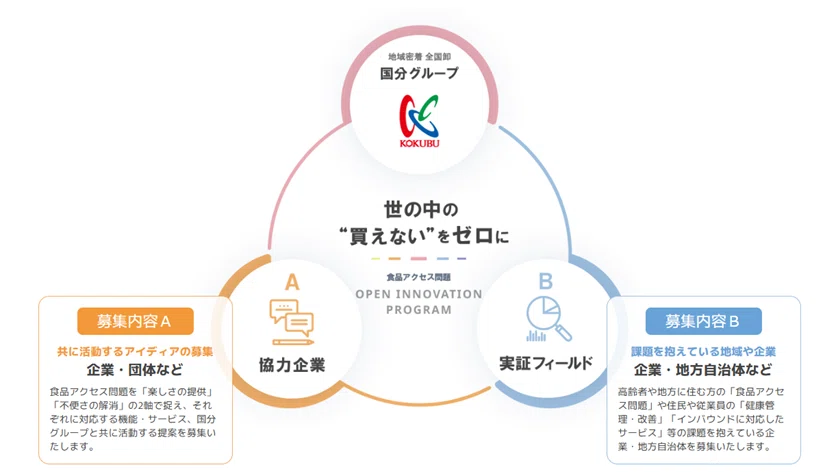

青山さん:今年の9月に「”買えない”をゼロに」というテーマで、「国分グループ オープンイノベーションプログラム2024」の募集をしました。(※現在、募集は終了しています。)

このプログラムの目的は、いわゆる「買い物難民」の方々を国分のネットワークに取り込み、技術のあるスタートアップや外部の方々と連携して「買えない」という問題を解決することです。企業だけでなく、こうした課題を抱える自治体にも声をかけ、実証実験の場を提供してくれる方々の応募も想定したものです。オープンイノベーションプログラムの募集結果については、年内に連携先を決定し、来年から活動に入っていく予定です。

(出所:国分グループオープンイノベーションプログラム 2024ホームページhttps://www.kokubu.co.jp/innovation/2024/)