【取材】フードバンク山口の取組み:家庭と近い立場だからこそできる貢献を

公益財団法人 流通経済研究所

上席研究員 石川 友博

研究員 寺田 奈津美

研究員 船井 隆

当研究所では、社会における円滑な食品アクセスの確保を目指し、農林水産省と連携してフードバンク支援事業を推進しています。今回はその事業の一環として、フードバンク山口を取材させていただきました。地域での活動や課題について、理事長の今村様に伺った内容をレポートします。

(HPより転載)

団体概要

ーーまずは団体の活動状況について教えてください。

フードバンク山口は2014年に活動を開始して、2017年にNPO法人化したフードバンクです。山口県全域にて、食品ロスの削減と生活困窮世帯の食支援に取り組んでいます。

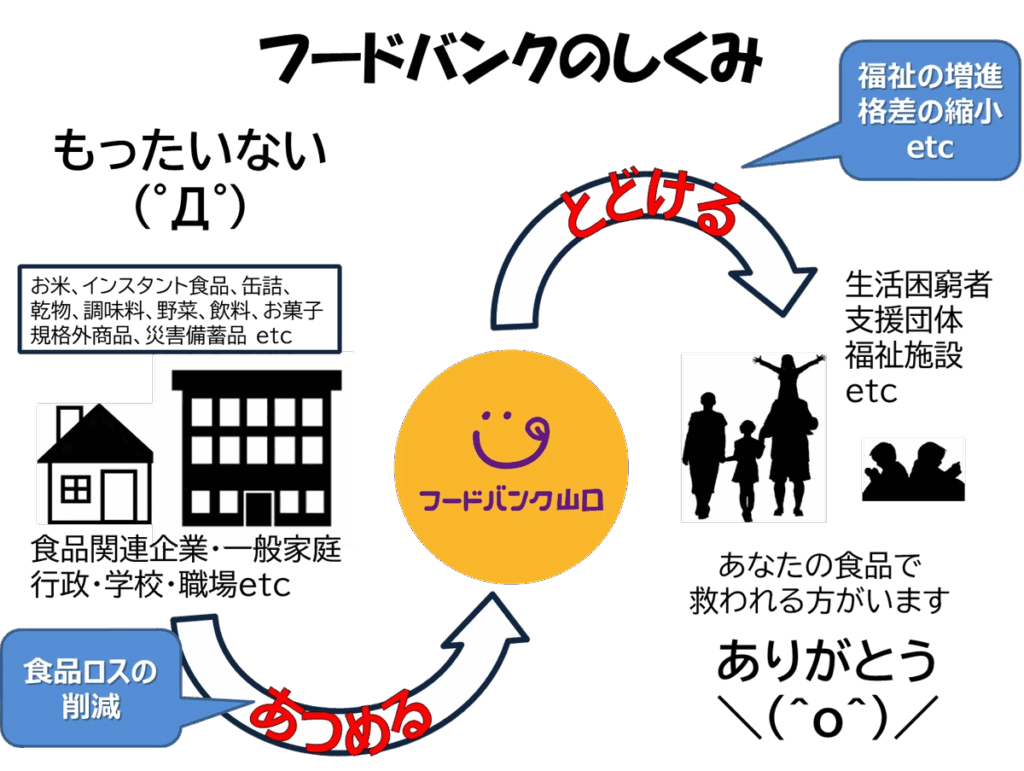

活動内容としては、下記の図のように、食品関連企業等で、規格外などの理由から商品として扱えなくなった食品や、ご家庭で買いすぎて余ってしまった食品などを寄贈していただき、食品の支援を必要とする方々へ施設・団体などを通して無償で提供しています。

(団体HPより転載)

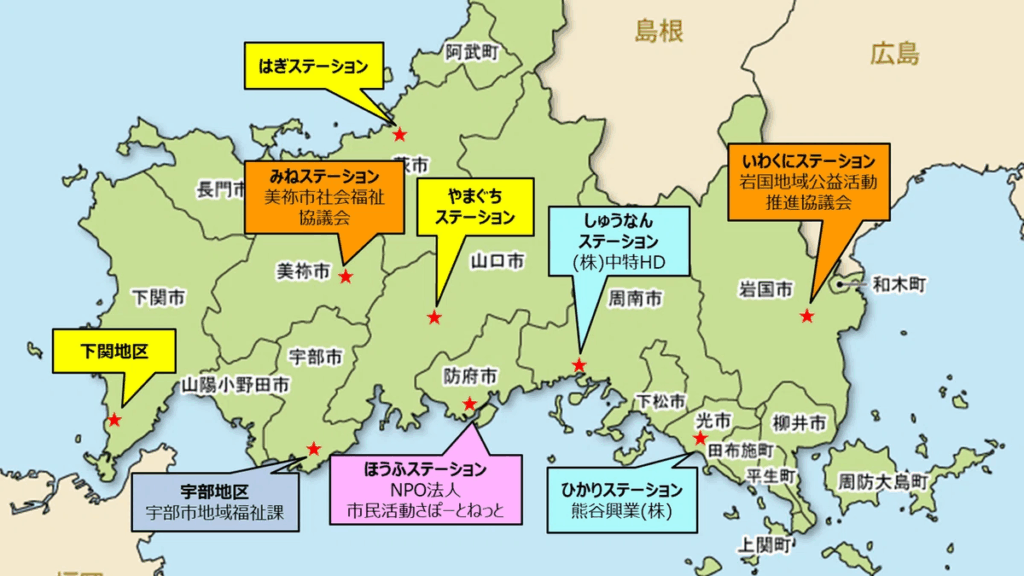

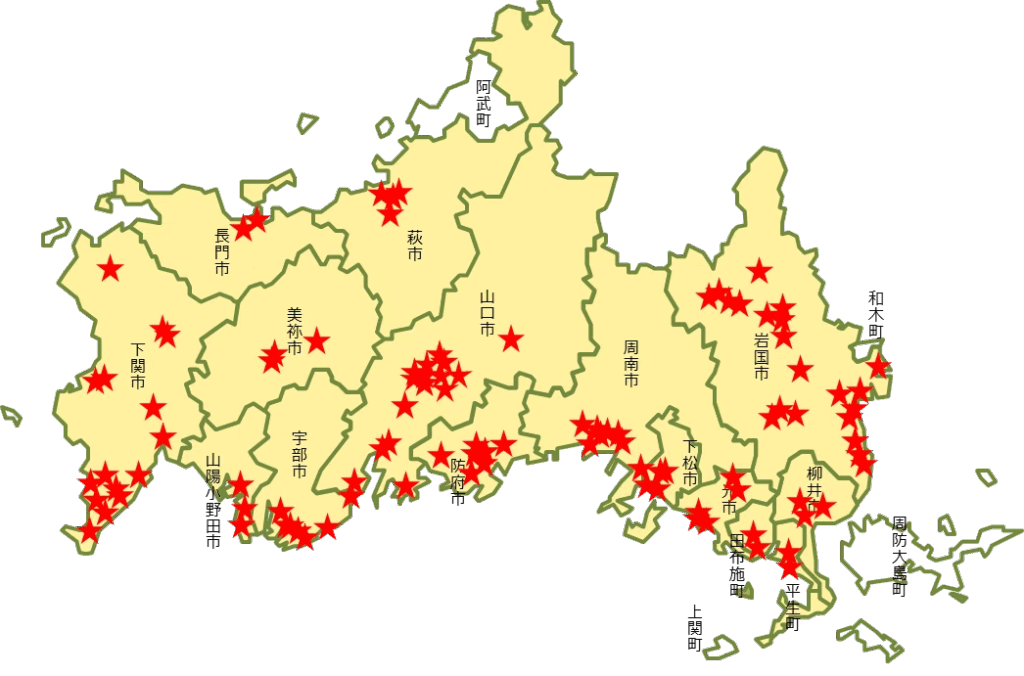

最初は山口市内の1か所の拠点から始まりましたが、現在では県内9か所に拠点が広がっています。近年では、重点的なテーマとして、①協力企業との計画的な寄贈受入れ、②県北西部の支援の地域差是正、③支援が届きにくい困窮家庭への直接支援の拡充、という3つを掲げ、より計画的かつ広域的な食支援の仕組みづくりに取り組んでいます。

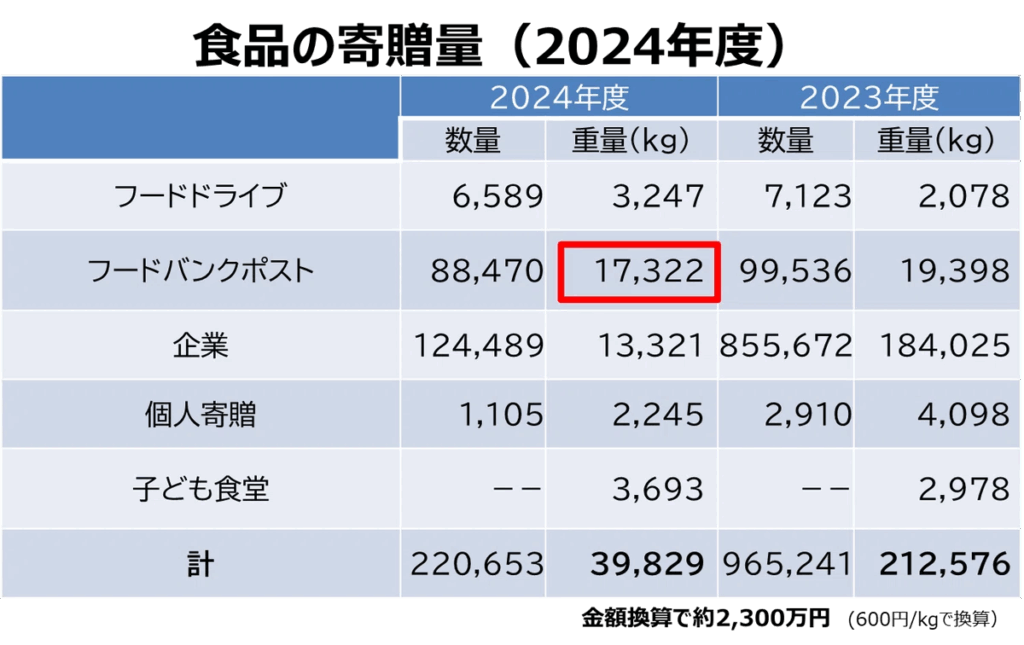

食品の取扱量の面では、コロナ禍において余剰となった食品の寄贈などがあったことから、2020年から2023年をピークに拡大しましたが、2024年度では減少に転じ、約40tの食品寄贈となりました。現状としては、物価高騰やお米の不足などがあり、支援のための食品を集めるのが難しくなってきていると感じます。

(提供資料より転載)

問題意識:家庭から直接廃棄される食品ロスが減っていない

ーー多くのフードバンク団体から、年々支援を必要とする方が増えている一方で、食品を集めることは難しくなっていると聞きますが、その状況について教えてください。

企業の災害用備蓄食品の入れ替えに伴う寄贈は増えていますが、食品関連企業からの寄贈は減っています。ロス削減の成果として提供可能な食品が減っているのはよいことですが、山口県の調査によると、県の食品ロス量は年間4.8万トン(2023年度)なので、フードバンクが取り扱っている量よりもはるかに多いです。まだまだロスとなる食品の活用を進められるはずです。

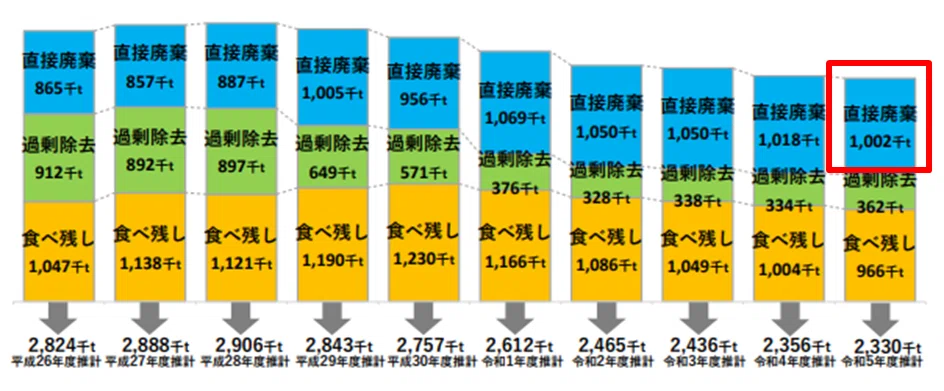

特に注力すべきだと考えているのは、家庭から発生する食品ロスの活用推進です。下図の環境省の報告では、家庭から排出される食品ロスの全体量は減少を続けていますが、「直接廃棄(※)」の部分についてはむしろ以前より増えています。これだけSDGsや食品ロスへの意識が高まっていて、事業系も含めた社会全体のロス量は減っているにも関わらず、家庭では逆の現象が起きています。

フードバンクは消費者・家庭に近い存在として、この問題に取り組んで貢献していくべきだと考えています。

(直接廃棄: 買ったけれども手を付けずに捨てられてしまうもの)

(環境省報告書より転載)

対応策:家庭系食品ロスを地域循環型活動で活用

ーーその問題意識と関連すると思いますが、貴団体の活動の特徴として、食品の寄贈の中で「フードバンクポスト」を通じた家庭からの提供の割合が高いですね。この取組み状況について教えてください。

(提供資料より転載)

フードバンクポストは、個人の皆さまからの寄贈を受けるために、県内のスーパーマーケットや公共施設など164か所に設置させていただいています。私たちがコーディネーターとして各種施設と調整してポストを設置し、そこに集まった食品は協力いただいているボランティアの方が直接回収してくださっています。寄贈量が多くて週に3回ほど回収するところもあれば、月に1回のようなところもあり、その運用状況は様々です。

(団体HPより転載)

(提供資料より転載)

理想の状態としては、それぞれのフードバンクポストに対して、近くの支援先の方が担当について、寄贈された食品を回収・記録しつつ、そのエリア内にて食品を活用してもらえれば、非常に効率がよい地域循環となります。

(提供資料より転載)

――まさに、中国・四国地域で推進されている地域循環型フードバンクの活動ですね。

今後の課題

ーー今後、家庭系の食品ロスのさらなる活用などに取り組まれていく中で、課題は何でしょうか。

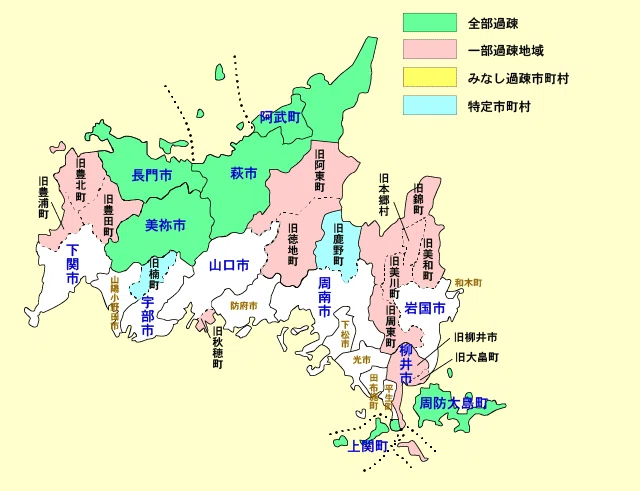

支援の地域差を是正することが課題の一つです。例えば県北西部では、食品配布会を行っていても、会場までの距離が遠くて利用が困難なケースがあり、食の支援において地域差が生じています。

さらに、山口市や下関市などでも、中心部以外では交通難民状態の方が増えている地域があり、支援が届きにくくなっています。

また、人員の制約から拠点開所日もあまり多くできていないので、今後重要なこととして、活動に賛同していただける会員をより多く募り、安定的な資金を増やして支援体制の拡充を目指していきます。

――過疎化が進む地域の課題と重なりますね。食品アクセスの確保という観点から、正に取り組まなければならない部分だと感じますので、体制の拡充に向けて、引き続き補助事業の枠組みなどもご活用ください。

(一般社団法人全国過疎地域連盟HPより転載)

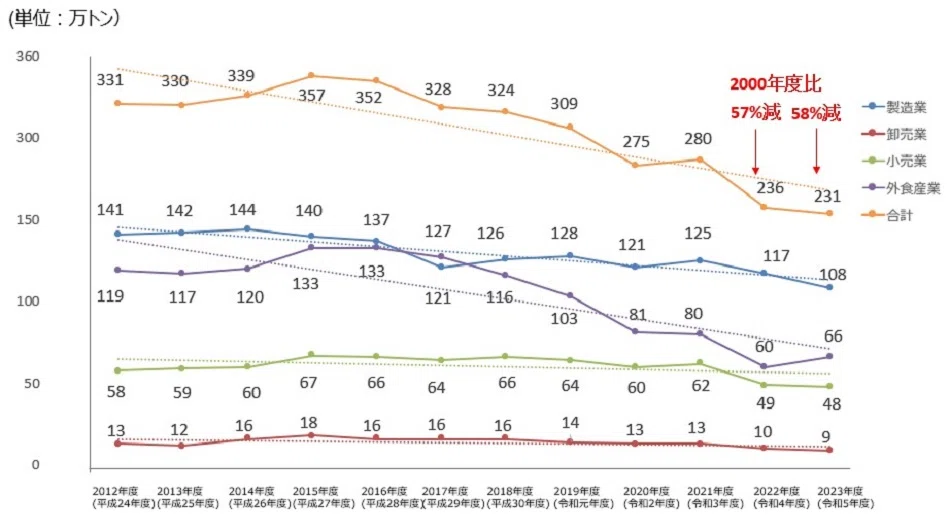

編集後記

取材の中で提起があった「家庭から直接廃棄となっている食品ロスの量は、減るどころか増えている」という論点は非常に重要だと考えます。下記のグラフは、食品関連企業の事業から発生する、いわゆる事業系食品ロス量の推移です。どの業種を見ても、10年前と比べて増えているカテゴリはありません。

ただ、更に細分化して、例えば「外食産業」を【仕入れ材料の使い残し/調理ミス/過剰除去/お客様の食べ残し】などの内訳で見た場合、また別の結果が出るかもしれませんが、コストに敏感な企業経営においては、どの項目でも削減が進んでいる可能性が高いのではないでしょうか。

(農林水産省HPより転載)

ここから考えると、家庭で直接廃棄される食品ロスへの対策はより注力されるべきでしょう。近年食品メーカーが取り組んでいる賞味期限の延長などは一つの方法です。また、消費者ができることとして最も効果的なのは、家庭で食べ切ることを意識し、余剰が出ないように計画的な買い物を心がけることです。しかし、私たち人間は常に計画的かつ合理的に行動できるわけではなく、「買ったけれど食べなかった」という状況はどうしても起こり得ます。

そうしたとき、「買ったけれどこのまま食べないかもしれない」と感じたら、賞味・消費期限が切れる前に少しでも早く、困っている人への寄付という選択肢を取ることが、次善の策として有効です。

この観点から、フードバンク山口が進めている「フードバンクポスト」の設置拡充は非常に意義深い取り組みです。日常的に訪れる場所に、ポップでかわいらしいポストが目につく形で設置されていれば、食品ロスへの意識が高まり、ロスを生まない行動の促進にもつながるでしょう。もちろん、家庭で余剰の食品が出た際に寄付をしやすくする環境整備の効果も大きな意味を持ちます。

事業者、消費者、それぞれがロスを生まない行動を意識しつつ、そこからこぼれ落ちてしまうものをフードバンクが救っていくという構図の重要性を改めて強く感じた取材でした。今村様、取材の機会をいただきまして、誠にありがとうございました。