《倫理・哲学×サステナビリティ》企業も社会も「悪いこと」をやめる勇気――環境倫理学が示す持続可能な未来への選択(2)

公益財団法人流通経済研究所

研究員 寺田 奈津美

📌 (1)はこちら ↓

1. 企業の環境・社会配慮の4つの実践と、社会の役割分担

寺田:企業が環境や社会に配慮した事業活動を行うために、具体的にどのような実践方法があるとお考えでしょうか?

吉永先生:まず1つ目は、先ほど申し上げた通り、「良いことをする」よりも、「悪いことをやめる」ことです。もし現時点で環境に良くない取り組みを行っているのであれば、それをやめることが最も直接的な貢献になります。

ただ、現状では「良くないことをしていた」という事実がマイナス評価につながってしまうため、企業としては発表しづらい面もあると思います。しかし、可能であれば、CSR報告書やSDGsレポートの中で「見直しを行い、廃止した取り組み」を明記し、それがポジティブに評価されるような文化を育てていくことが重要です。

2つ目は、「すでに行っている環境保全的な活動を継続すること」です。たとえば、企業が職員用に保有している保養所の敷地に多くの植物や樹木があり、それが地域の景観の一部を形づくっていることがあります。仮にその保養所を閉鎖してしまえば、街の景観が損なわれることにもなりかねません。

直接的に地域住民に開放しなくても、そうした施設を維持し続けること自体が、地域における環境保全としての意味を持つ場合もあるのです。これはCSRの一環であり、SDGsの観点からも報告すべき価値のある活動だと考えます。

また、同様に長年使われてきた企業の建物が、文化的価値を持ち始めることもあります。そうした建物を解体して新しくするのではなく、改修して残すという判断は、文化や地域環境への貢献にもつながります。たとえば、東京駅が復元された事例のように、「これまであったものの価値を再発見し、活かす」ことも立派な取り組みです。

こうした発想は、生物多様性に関する企業の取り組みにも関係します。企業の方々が「生物多様性のために何をすればよいのかわからない」とおっしゃることがよくありますが、実はすでに企業が保有している雑木林などが、生物多様性保全に貢献していることもあります。

つまり、「新しいことを始めなければ」と考えるよりも、今すでに行っていることの中に、SDGsや生物多様性への貢献のヒントが隠れているかもしれません。そうした「発見と見直し」が大切です。

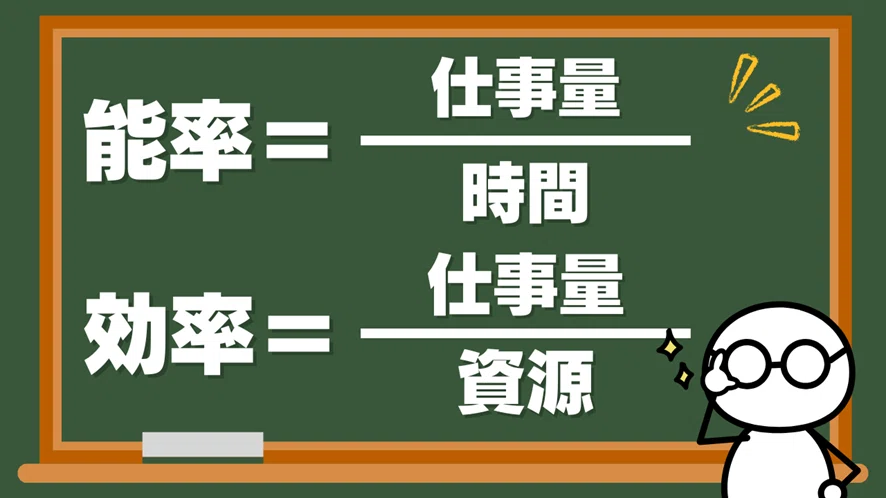

3つ目は、「能率(時間当たりの仕事量)」ではなく「効率(資源当たりの仕事量)」を重視することです。技術の進歩やイノベーションは決して悪いことではありません。たとえば、LED照明は白熱電球や蛍光灯に比べて圧倒的にエネルギー効率が高く、環境への貢献も大きい。こうした技術開発は、企業が取り組むべき価値ある分野です。

「能率重視」は必ずしも環境に対する貢献にはつながらない場合もあります。むしろ、資源効率を上げること、持続可能性に配慮すること、人権を守ることなどに目を向けるべきだと思います。

そして4つ目は、「環境NGO・NPOとの協働」です。これは比較的取り組みやすい方法です。多くのNPOは企業との連携を望んでいますし、企業の側もSDGsや生物多様性にどのように貢献すればよいのか分からず困っている場合が多い。そのギャップを埋めるには、お互いの強みを生かし合う協働が重要です。

NPOに関わる人は少数派かもしれませんが、企業に所属する人は非常に多い。企業というプラットフォームを通じて、NPOの知見や情報にアクセスすることで、より良い連携が可能になります。

寺田:特に生物多様性に関しては、企業側にとっても分かりづらい部分が多いので、まずはNPOに相談するのが第一歩になるのですね。

吉永先生:はい、その通りです。マッチングの問題はよくあります。たとえば、以前、ある企業が所有していた土地を、事情があって民間に売却してしまい、開発されてしまったという話を聞いたことがあります。ところが、その土地が環境省に持ち込まれていれば、保全対象として管理することができた可能性があったそうです。

困ったときにNPOや行政に相談するだけで、結果は大きく変わるかもしれません。企業が持っている財産のなかには、社会的にも環境的にも価値のあるものが含まれている可能性があります。だからこそ、普段からそうした機関と密に連携を取っておくことが重要だと思います。

【企業が環境を守るための4つの方法】

方法1 良いことをしようとするのではなく、悪いことをやめる

方法2 すでに行っている環境保全活動をやめずに、存続させる

方法3 「能率」ではなく「効率」に価値をおく

方法4 環境NGO・NPOと協働する

SYNODOS「企業が環境を守るための4つの方法――環境倫理学の視点から」

寺田:ありがとうございます。それを踏まえて、持続可能な社会の実現に向けて、企業・行政・国・自治体・個人それぞれの役割や関わり方について、どのようにお考えですか?

吉永先生:まず、行政の役割は非常に明確だと思います。国や自治体は、法律や条例といった制度を活用して、環境や社会にとって望ましくない行為をきちんと規制すべきです。これは、企業には担えない役割です。

企業は本質的に利益を追求する存在であり、それ自体は決して悪いことではありません。しかし、企業が自らの利益を犠牲にしてまで自発的に規制をかけるのは現実的に難しい。だからこそ、そうした「抑制」の役割は、行政が果たすべきなのです。

そのうえで、行政は企業の利益追求と矛盾しない形で、環境や社会にとって望ましい方向へと企業をうまく誘導していくことが重要だと思います。

一方で、個人の役割としては、先ほど申し上げたように、企業や行政が環境に悪影響を及ぼす行動をとっている場合には、それをしっかりと批判すること。そして逆に、環境や社会に配慮した良い取り組みがなされていれば、それをきちんと評価し、称賛することが大切だと思います。

たとえば、パブリックコメントを提出したり、SNSで企業の良い取り組みを発信したりするのもその一つです。ただ「いいね」を押すだけでなく、「こういうことをやっているなんて素晴らしい」といった言葉を添えて投稿する。それだけでも企業側にはポジティブなフィードバックになりますし、社会全体の空気を変えていく力になります。

批判と称賛、その両方を通じて、個人もまた持続可能な社会づくりに貢献できるのだと思います。

寺田:つまり、国や自治体は「悪いこと」を規制する役割を果たし、企業は先ほどご紹介いただいた4つの実践方法を踏まえつつ、利益を追求しながら環境や社会への配慮を実践していく。そして市民は、規制を怠る国や自治体に対しては批判を行い、良い取り組みを進める企業には積極的に称賛を送る。このように、それぞれが役割を果たすことが大切なのですね。

寺田:次にお伺いしたいのは、「自社の業績を犠牲にしてまで環境・社会的な取り組みを行うべきなのか」や、「貧困や不平等の問題を脇に置いてまで環境対策を優先すべきなのか」といった声についてです。これに関して、環境対策を実行する際に、「何を」「どれだけ」やるべきなのか、その判断の基準になるような倫理的な視点があれば、教えていただきたいです。

吉永先生:前半の「業績を犠牲にしてまで」という点については、これまでにもお話ししたように、企業にとって業績を最優先に考えるのは当然のことです。業績を脇に置いて社会的な取り組みを行うというのは、企業としては現実的ではありません。仮に「業績はどうでもいい、社会に尽くすのが第一だ」という姿勢を持つとすれば、それはもはや企業ではなく、慈善団体のような存在でしょう。それはそれで素晴らしいですが、一般的な企業のあり方とは異なります。

だからこそ、重要なのは、環境や社会への取り組みが「業績評価につながる」ように、社会全体が企業の行動を促していくことです。企業が自発的に取り組みたくなるような仕組みやインセンティブを、行政や市民、取引先などの外部が作っていく必要があると思います。

また、「貧困や不平等の問題を置き去りにした環境対策」というのも、私は違和感があります。たとえば、かつてシェル社がナイジェリアで天然ガスを開発していた際、現地の先住民が健康被害を受けたり、土地を奪われたりしたという問題がありました。それに対してシェル社は「我々は地域に学校や施設を作った」と弁明しましたが、それは根本的な問題から目をそらした発言であり、言い逃れはできません。

つまり、「良いことをしているから、悪いことも許される」という考え方ではいけないのです。むしろ大切なのは「良いことをする前に、まず悪いことをやめること」だと思います。

貧困や不平等と環境対策は、ジレンマになることはあまりなく、むしろ貧困や不平等の解決に取り組んでいけば、本当の環境対策にもつながるはずです。貧困や格差の構造を温存したまま行う環境対策は、嘘の部分があると私は思います。

寺田:なるほど。「悪いことをしない」「マイナスを減らす」という視点が、一つの判断軸として重要なのですね。

2. 「能率」から「効率」へ――都市と流通をめぐる環境倫理

寺田:特に流通業や消費社会において、現在重要だと感じていらっしゃる倫理的な課題は何でしょうか。

吉永先生:そうですね。たとえば物流倉庫について言えば、改善されている点もあれば、逆に悪化している点もあると思います。現在、ネット通販の利用が急速に拡大し、店舗で買うのではなく、ネットで注文してダンボールで商品が届くという流通形態が一般的になっています。Eコマースの拡大によって流通が活発化する一方で、物流倉庫の建設が進み、自然環境が損なわれるといった問題も生じているのではないかと感じています。

一方で、ネット社会の進展によって配送の効率が向上するなど、ポジティブな側面もあります。ですので、現在の物流量の増加には、プラスとマイナスの両面があるというのが、今もっとも注目すべき課題だと考えています。

たとえば、この本ひとつ取っても、通販で購入するのが一番早くて確実ですよね。実際、書店では手に入らないこともあります。その結果、街の書店が減ってしまうという現象も起きています。ネットの普及によって流通のあり方が大きく変化し、それに伴って、環境面でも破壊と保全の両方が進行している、そういう印象を受けています。

寺田:そうした状況で、たとえば「一人ひとりの消費者が、ネットを使わずまとめ買いをする」といった発想になりがちですが、それ以外に、企業の側が構造的に変えられることはあるでしょうか?

吉永先生:ひとつ象徴的なのは、ネット通信販売事業者が重視している「配送スピード」です。「明日届きます」といったサービスは確かに便利ですが、実際には、消費者がそれほど急いでいるわけではないケースも多いのではないかと思います。

ただ、そのスピードに慣れてしまうと、「明日届かないのはおかしい」と感じるようになってしまいますよね。でも、現実には配送業者や倉庫のスタッフの過剰な労働につながっているという話もよく耳にします。

ですので、社会全体として「スピード重視」の姿勢を見直す必要があると思います。これは「能率と効率」に関わる話で、時間を節約するために大量のエネルギーや労力を使っているという状況です。しかし、持続可能性やSDGsの時代においては、「時間の節約」の優先順位は下げるべきではないでしょうか。

それよりも、「資源の効率的な活用」や「人権の尊重」といった価値に重きを置くべきです。流通のスピードや効率はすでに一定水準に達していますが、本当に意味のある成果を出しているかという視点は、もっと重視されるべきだと感じています。

寺田:「能率と効率」について、もう少し詳しく教えていただけますか?

吉永先生:この二つの概念を区別しているのは、物理学者・経済学者の河宮信郎氏です。彼は「能率」と「効率」について、次のように説明しています。

- 能率は「時間あたりの仕事量」

- 効率は「資源あたりの仕事量」

つまり、

「能率が良い」とは、短時間で多くの仕事をこなせるということ

「効率が良い」とは、限られた資源でより多くの成果を出せるということ

です。

たとえば車で言えば、「能率」はスピード、「効率」は燃費に相当します。どちらを重視すべきかといえば、これからの環境を重視する社会では、速さよりも燃費――つまり効率の良さを追求すべきだと私は思います。技術開発においても、スピードアップではなく、少ない資源でどれだけ成果を出せるかという方向にシフトすべきです。

ただし、能率と効率はしばしばトレードオフの関係にあります。効率を高めると能率が落ちることもあり、その逆もあります。

この話を大学で説明するときによく使う例があるのですが、たとえば町内会で紙の文書を回す場合、20軒に配るなら、20枚コピーして一軒ずつポスティングするのが一番能率は良い。でも、紙を20枚使うことになり、効率は悪い。

一方で、昔ながらの回覧板なら1枚で済みます。ただし、それぞれの家を順番に回っていくので、時間はかかる。つまり、効率は良いけれども、能率は悪い。こうしたトレードオフがいろんな場面にあります。

電車などの乗り物も同じで、速く動かすにはそれだけ燃料を使います。でも、必ずしもそこまでスピードを追求しなくてもいいのではないか。むしろ、少ない燃料でたくさんの人やモノを運べる乗り物を目指すべきだという考え方です。

寺田:私自身も、スピードの追求がさまざまな問題の原因になっていると感じています。

たとえば、食料生産などの分野でも「いかに早く作るか」が競争力と見なされていて、それが至上命題のようになっている。企業でも、「限られた時間でどれだけ多くの仕事をこなせるか」「同じ仕事をどれだけ早く終わらせられるか」が評価の対象になっていますよね。

これは「労働生産性」とも言い換えられますが、どの業界にも共通する問題だと感じています。ですので、先ほどのお話には非常に納得がいきました。

寺田:都市において、持続可能性に配慮しながら幸せに暮らすことは可能でしょうか?先生が理想とされる都市のあり方や、その実現に向けたポイントについて教えてください。

吉永先生:はい。持続可能性という観点から見ると、例えば資源やエネルギーの使い方に関して、いわゆる「郊外型ライフスタイル」は実は環境にあまり良くないんです。

というのも、郊外で一軒家に住みながら、都市部の職場や学校に通うとなると、たいてい車を使うことになりますよね。そうすると燃料を大量に消費します。また、一軒家というのは建物が外気に接する面積が大きいため、夏や冬の冷暖房効率が悪くなります。戸建てが点在しているような環境では各家庭の冷暖房の効率が悪くなります。結果として、一軒家での暮らしは意外と環境負荷が高いのです。

それに比べて、都市部の中層の集合住宅――例えば5階建てくらいのマンション――に暮らすことで、外気に触れる面積が減り、冷暖房の効率が上がります。また、職場や学校に近い場所に住む「職住接近」の暮らしを実現すれば、自転車や徒歩での通勤・通学も可能になりますし、距離がある場合でも公共交通機関(地下鉄やバスなど)を活用できれば、車を持たずに済むわけです。

このように、「地方で戸建てに暮らして車で通勤・通学する生活」と、「都市で集合住宅に住んで公共交通を利用する生活」とを比べたとき、後者のほうがずっと持続可能性に貢献できるというのは、近年いろいろなところで言われています。

ですから、都市をより持続可能にするためには、「公共交通の充実」と「職住接近の促進」が鍵になると考えています。

寺田:エネルギーや水と同様に、食も「どこかから取ってきて使って捨てる」という直線型の仕組みになっていて、本来は循環すべきですよね。

でも実際には、アメリカなどの大規模農地で水を大量に使ってトウモロコシを育て、それを飼料として牛を育て、その牛肉を日本に輸出して、その結構な部分が食品ロスとして廃棄されている。

そういうサイクルが成立してしまっている。そのように循環していないだけでなく、そのシステムのスケールが広がりすぎているのが問題なのではと思っています。

吉永先生:はい、その点は非常に重要な指摘で、実は私もこれまで十分に扱えていなかった分野なのですが、まさにその通りだと思います。

日本には、都市部に「生産緑地」と呼ばれる農地がありますが、そうした都市の中で行う「都市内農業」にももっと取り組むべきだと考えています。

さらに言えば、小規模な再生可能エネルギーと都市内農業を組み合わせて、食とエネルギーのある程度の自給自足を目指す必要があります。

現状の都市は、電気や食料の大部分を外部に依存し、一方で排出物や廃棄物だけを出している状態で、これは決して持続可能とは言えません。

「エディブルシティ(食べられる都市)」という考えがあり、映画にもなっていますが(『都市を耕す エディブルシティ』)、都市の中で果樹や野菜を育てるような取り組みは、たとえ完全な自給自足は難しくても、都市が一方的に外から資源を奪うような構造から脱却する一歩になると思います。

こうした観点は、流通の議論ともつながっていて、「食」と「住」が近い関係にあることで輸送コストも抑えられ、より環境に優しい仕組みが実現します。

寺田:もちろん個人レベルで完全な自給自足の生活をするのは現実的ではありませんが、せめて流通の範囲をもう少し狭くできないかと、漠然と考えていました。それについてはどうお考えでしょうか?

吉永先生:おっしゃる通りだと思います。

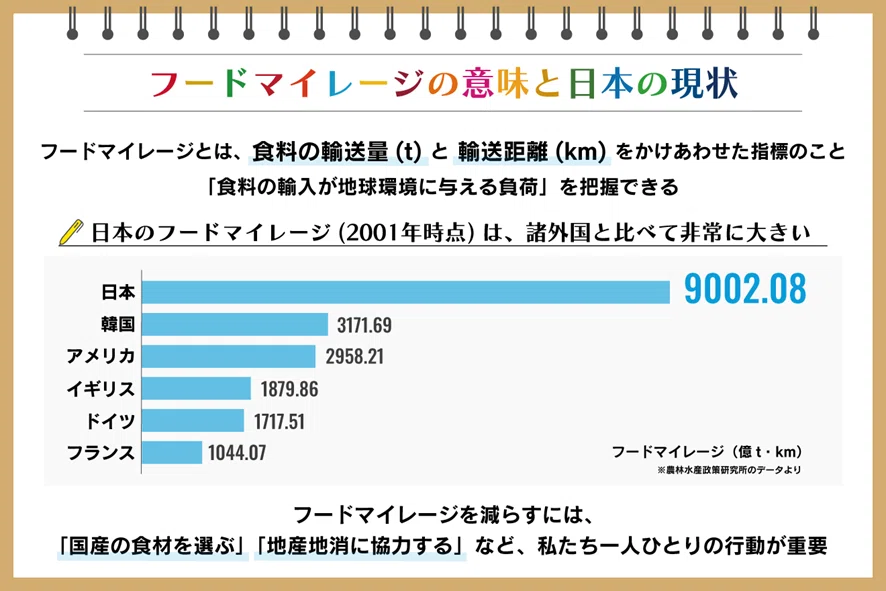

「フードマイレージ」という言葉がありますが、これはまさに今おっしゃった食の輸送距離の問題に関わる概念で、近くで生産された食べ物を近くで消費するという考え方は非常に重要です。これは都市に限らず、どこでも言えることです。

海外から輸入されたものよりも、地域でとれたものを食べるほうが、環境にも優しく、健康にも良いのではないでしょうか。

(朝日新聞SDGsACTION!「フードマイレージとは? 世界との比較や日本の課題を徹底解説!」)

寺田:消費者がすべての情報を把握するのが難しかったり、経済的な理由で選択が限られることもあります。そうした現実をふまえて、持続可能な都市生活の実現には、流通や消費のあり方をどう変えていくべきでしょうか?

吉永:まず、認証制度やフェアトレードの一部には信頼性に疑問があるものもあって、何を信じて選べばいいのか分からなくなるという問題があります。

たとえばパーム油の持続可能性に関する「RSPO」という認証制度がありますが、そもそも持続可能とは言えない生産過程でつくられたパーム油に対して認証を与えているという批判が、以前からあります。こうした商品を「環境にやさしい」と信じて購入する消費者もいますが、価格が高い場合もあり、ある意味では消費者を欺いていると言えるかもしれません。

それよりも、たとえば地元で採れた野菜を無人販売所などで買うほうが、信頼できる場合もありますよね。「顔の見える関係」とよく言いますが、生産者の写真や名前が貼られている農産物などは、やはり安心感があります。できるだけ近くでつくられたものを、顔が見える流通を通して買う――そうした地産地消の取り組みは、食の面ではとても有効だと思います。

寺田:エアコンなどのエネルギーや、特に「住」の観点ではどうでしょうか? 消費者が選ぶというよりも、企業が環境に配慮した商品やサービスを提供していくことが求められるのでしょうか?

吉永先生:そうですね。たとえば、省エネ性能の高いエアコンを開発することは、企業にできる大きな貢献のひとつです。住宅についても、最近は「高気密」が良いとされていますが、昔の日本家屋では「風通しの良さ」が重要とされていました。エアコンの登場で常識が変わり、高気密の方が冷暖房の効率が良いとされるようになったのです。こうした技術の進歩は、企業が担うべき部分だと思います。

また、企業には「長く使える製品をつくる」ことも求められます。使い捨て商品はごみを増やす要因となります。哲学者の加藤尚武氏が提唱する「ごみ生成の不等式」という考え方があります。彼によれば、ごみとは「使用期間を過ぎても耐用期間が残っている物質」だとされます。たとえば、使い捨てビニール袋のように使用時間が短いのに、物自体は長く残ってしまう――この使用期間と耐用期間のギャップがごみを生み出すというわけです。したがって、「使用期間=耐用期間」となるような製品設計が理想だと考えます。

さらに、メンテナンス費用が高すぎるという課題もあります。たとえば、1,000円で買った時計を修理しようとすると1,500円かかるといった状況では、多くの人は新品を買い直すでしょう。結果として、まだ使える製品が廃棄されることになってしまいます。こうした「修理より買い替えが安い」という状況が、大量消費・大量廃棄のサイクルを加速させているのです。

このメンテナンス費用の問題を解消するためには、行政による支援も検討すべきだと思います。特に、衣類や靴、住宅のような高額な製品については、修繕・修理費に補助金を出すなどの仕組みがあるとよいでしょう。現在は「修理するよりも買い替えた方が安い」という傾向が一般的になっていますが、この構造自体を見直すことが、持続可能な社会の実現につながると考えています。

3. 「本当に環境に良い選択」とは何か?消費社会と倫理的選択のジレンマ

寺田:一見、環境に良さそうに見えても、実はそうではなかったり、何かとトレードオフの関係にあることが環境の分野には本当に多い――最近、そう感じることが多くて、少し悩んでいます。

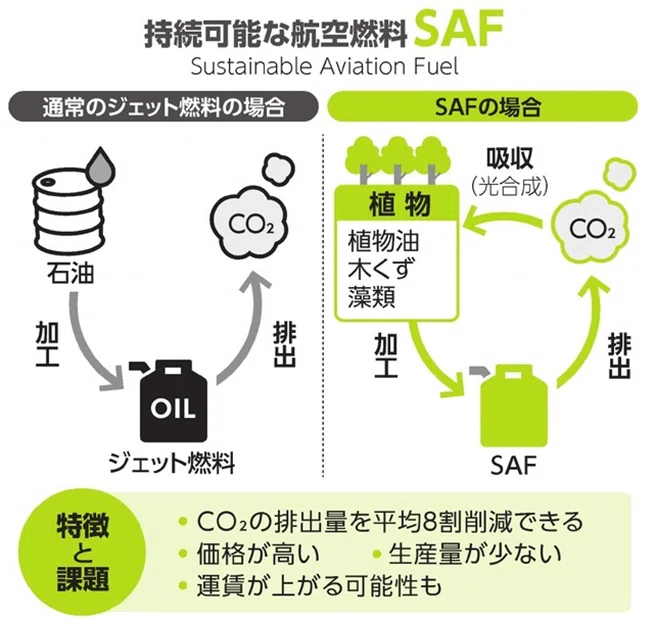

たとえば、プラスチックのリサイクルの中でも「ボトルtoボトル」は一見よい取り組みに思えますが、実際にはそのリサイクル工程で多くのエネルギーが必要になります。また、廃油リサイクルに関しても、「廃油からSAF(持続可能な航空燃料)を作るなんて、廃棄物を有効活用できて環境にもやさしいし、かっこいい!」と評価されることがあります。でも、日本にはSAFの製造拠点が一か所しかないため、全国から廃油を集めて運ぶ際の輸送コストや、製造時にかかるエネルギー負荷が非常に大きいという課題もあるそうです。そのため、「廃油を再利用するなら、むしろバイオディーゼルのほうが環境に良いのでは?」という意見も聞かれます。

寺田:このように、何が本当に環境に良いのかが分からなくなるような事例が多くあるように感じています。先生はどうお考えですか?

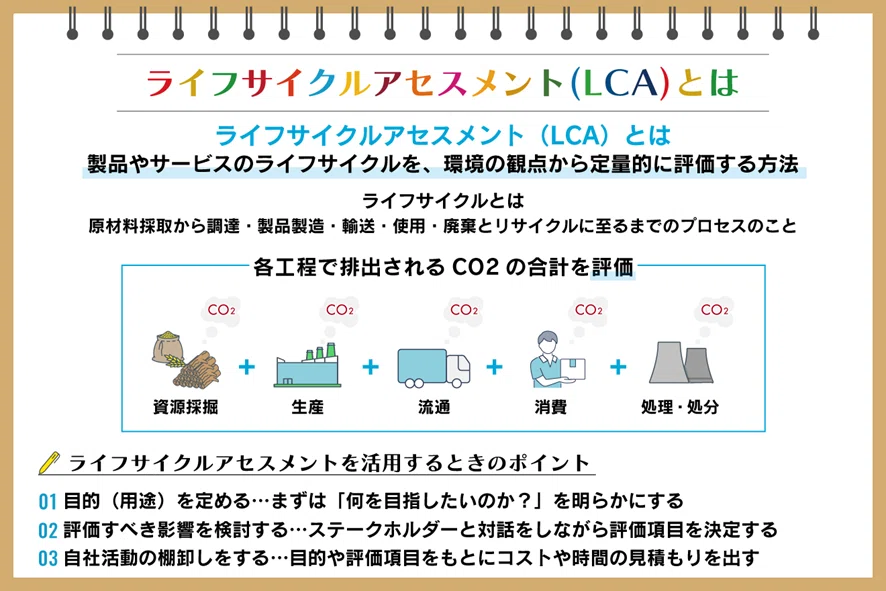

吉永先生:本当に、そうなんですよね。私自身も「何が正しい選択なのか」がわからないと感じることがよくあります。いろいろ調べていく中で出会ったのが、「LCA(ライフサイクルアセスメント)」という考え方です。これは、製品の誕生から廃棄まで、つまり原料の採取・製造・使用・廃棄に至る全過程での環境負荷を評価するものです。

吉永先生:たとえば、飲料の容器に関して言えば、LCAで見ると「紙パックが最も環境負荷が低く、ペットボトルが最も高い」という結果が出ています。それを参考にして、私はできるだけペットボトルの購入を避けるようにしています。

このように、LCAの観点から製品を評価すると、「環境にやさしい」とされているものでも、実は全体で見るとそれほど良くない、というケースが明らかになります。

たとえば、電気自動車は走行中にCO₂を出さないため環境に良さそうに見えますが、製造から廃棄までを含めたライフサイクル全体で見ると、予想以上にエネルギーを消費しているという指摘もあります。

こうした事実を知ると、「結局、何を選べばいいのか分からない」と迷ってしまうのも無理はありません。しかし、だからこそLCAの視点から「本当に環境に良いのか」を疑ってみることが重要だと思います。そして、その中で「よりマシな選択肢」を選ぶ努力は、消費者にできることだと思います。

そうした姿勢がなければ、企業側が意図的かどうかは別として、「これはエコですよ」と謳って実際にはそうでない製品を提供する――いわゆるグリーンウォッシュが横行してしまう可能性があります。

寺田:先ほどのお話で、「郊外型のライフスタイルよりも、実は集合住宅の方がエコである」といったことは、多くの人にとって意外な事実だと思います。こうしたことを実際に検証して明らかにしていくのは、やはり消費者の役割なのでしょうか?

吉永先生:それはむしろ、企業や研究者、研究機関が担うべき役割だと思います。

たとえば「エコロジカル・フットプリント」という環境負荷を測る指標がありますが、実際にそれを用いて「集合住宅の方が一軒家よりも環境負荷が低い」と示した研究者もいます。こういった分析は、一般の消費者が行うには難しいですし、企業が積極的に取り組むとも限りません。

だからこそ、「企業」「行政」「個人」に加えて、「研究者」という立場も重要だと思います。研究者は、こうした環境負荷の実態を客観的に可視化し、社会に情報を提供する役割を担っているはずです。

寺田:なるほど。研究者の役割も含めた視点が大切ですね。そして、ものづくりを行う際には、やはりLCAの観点を持つことが重要だということですね。

4. 企業の環境・社会配慮を促進するインセンティブ設計と社会の責任

寺田:次に、企業の環境・社会への取り組みについて、「うちは非上場企業だし、法的な開示義務もない。取引先からも特に求められていないから、今のところ対応しなくていい」と考える企業がまだ多いのですが、こうした姿勢をどう変えていけばよいでしょうか?アドバイスをいただければと思います。

吉永先生:私は、そうした考え方はある意味、企業としては自然な反応だと思います。

というのも、本来このような開示や取り組みを促す制度を整備すべきなのは、政府や行政の役割ですし、取引先や市場からの要請がない状況であれば、企業が自主的に動くインセンティブが乏しいのも事実です。

企業は基本的に利益を追求する存在なので、利益に反するような取り組みを自発的に始めるのは簡単ではありません。だからこそ、行政が制度的に誘導する、消費者や市民が声を上げる、研究者が根拠を示す、といった多方面からの働きかけが重要です。そうした動きがあって初めて、企業もそれに応じるという構図になるのだと思います。

ですので、こうした現状は企業だけの責任とは言えません。

むしろ、悪質なケースとは、法令を明確に違反している企業のことを指します。たとえば、近年のメガソーラー問題の中にも、必要な手続きを踏まずに進めているような明らかな違反が含まれている例があります。それは問題視すべきですが、法律を守っていて、外部からの要請もない企業が環境問題に対して消極的であるのは、ある意味で当然のこととも言えるのです。

要は、企業が環境問題に取り組むための「インセンティブ」がないことが問題なのです。企業にとってそれが利益にもつながる、あるいは評価されるという仕組みや文化を社会全体で作っていく必要があるのだと思います。

((2)終わり)

(3)はこちら👇