《倫理・哲学×サステナビリティ》企業も社会も「悪いこと」をやめる勇気――環境倫理学が示す持続可能な未来への選択(3)

公益財団法人流通経済研究所

研究員 寺田 奈津美

📌 (2)はこちら ↓

1. 「成長か、持続可能性か」、その二項対立を越える視点――「成長」のあり方の再考

寺田:ここからは私の個人的な問いになるのですが、先ほど話に出た加藤先生のご著書を拝読しまして、その中に「持続可能な開発と経済成長は両立しない」と書かれていたのが印象に残っています。それは本当にそうなのでしょうか?

経済成長を追い求めること自体を見直すべき時代に来ているのか、たとえばGDPの成長率ばかりに注目するのではなく、それに代わるような新しい指標を設ける必要があるのではないかとも感じています。

吉永先生:それについては、ハーマン・デイリーという学者の本が非常に納得感のある内容でした。これまでの歴史において、経済成長を目指すことには確かに意味がありました。というのも、当時は多くの人が本当に貧しかったからです。経済成長を通じて人々の生活が豊かになったのは、間違いなく正しい方向だったと思います。

しかし、ある程度の豊かさをすでに手に入れた今、私たちは「これ以上の成長とは一体何か?」という問いに直面しています。たとえば、冷蔵庫や洗濯機、テレビなどがなかった時代にそれらが登場したことは、暮らしに劇的な変化と利便性をもたらしました。洗濯の負担が軽くなり、娯楽も増え、生活の質が格段に向上したわけです。

ところが現在は、洗濯機がドラム式になったり、掃除機がロボット型になったりしても、それによって人々の幸福度が大きく上がるかというと、それほどでもありません。つまり、高度経済成長期のように、「成長=幸福」という単純な図式は、今では通用しなくなってきているのではないでしょうか。

たとえば、水洗トイレが普及したときのインパクトは非常に大きかったですが、自動で蓋が開くような機能が本当に必要かは疑問ですよね。すでに私たちは、「これ以上何を改善する必要があるのか?」という段階に入りつつあるのだと思います。

これは、「効用」の観点から見ても、かつての経済成長や技術革新は大きな効用を生み出しましたが、いまは同じような成長やイノベーションをしても、得られる効用はそれほど大きくない。だからこそ、GDPのような経済成長を測る指標だけではなく、別の基準、たとえばブータンの「GNH(国民総幸福)」のような概念も含めて――新しい価値尺度を検討すべき時期に来ているのだと思います。

仮に新しい指標を導入しなくても、「昔と同じ方向で努力すれば人々の満足度が上がる」という前提は、もはや成り立たないでしょう。一定の経済成長を達成した今こそ、別の方向に舵を切る必要があります。それがたとえば「効率の追求」であってもよい。

たとえば、白熱電球とLED電球は、明るさそのものはあまり変わりませんが、LEDは圧倒的に長寿命でメンテナンスも不要です。つまり、同じ「光」でも、効率がまったく違うわけです。そういうところにこそ、新しい価値を見出すべきではないでしょうか。

一方、新幹線のように移動時間を一気に短縮する技術は、初期には非常に大きなインパクトがありました。一日かかっていた移動が4時間になったのは大きな変化です。しかし、4時間が3時間になり、さらに2時間、1時間と短くなったとしても、その変化はもはや劇的ではありません。

つまり、「目に見える速度の向上」よりも、「見えにくいけれど着実な効率の改善」にこそ、これからの社会が目を向けるべきなのではないでしょうか。そういう意味でも、「能率と効率」は今後ますます重要な価値として捉えられるべきだと思います。

寺田:ただ、実際にはそれが簡単にできない現状もあるのではないかと思っています。制度を変えるというのは一つの手段だとは思うのですが、個別の企業の立場からすると、もっと厳しい現実があるのではないでしょうか。

たとえば「新幹線をもっと速くしなければならない」「Amazonのようにもっと早く商品を届けなければ競争に勝てない」といったプレッシャーが非常に強くあるように感じます。

そう考えると、企業は一体どう行動すればよいのか、という疑問があります。現状では、GDPの成長を目指す中で、企業の評価は業績で測られており、「もっと業績を上げてください」という圧力が非常に強い。そのような状況の中で、全体としてどう舵を切っていけばよいのか、業績と両立する形で方向転換が可能なのか、効率や能率を追求するということが、現実的な企業の戦略としてどう位置づけられるのか、ということのイメージが正直まだうまく描けていません。

吉永先生:そうですね。私自身、実はGDPという指標そのものがどこまで実感に結びついているのか、少し疑問に感じています。たとえば、日本のGDPはいま世界で4位ですが、少し前までは2位でしたよね。でも、2位から4位に落ちたからといって、私たちの生活が急激に苦しくなったかというと、あまりそうは感じません。

もちろん景気の波による影響はあるにせよ、GDPの順位が変わったことで、生活実感として何か大きく変わったかというと、正直なところあまりピンと来ない部分があります。GDPで各国が競争しているとはいえ、「中国に抜かれた」「ドイツに抜かれた」と言われても、それが自分の生活にどう関係しているのかは、よくわからない。GDPの変化で生活に何か影響があると感じますか?

寺田:私自身の生活にはあまり影響は感じません。しかし、企業の業績が落ちると、それはやはり社員の賃金や雇用に影響を与えるのではないかと思います。たとえば、業績が下がればボーナスや昇給が止まったり、最悪の場合は雇用が削減されたりして、生活が苦しくなる人も出てくるかもしれません。そう考えると、企業が「成長しなくてもいい」「昨年と同じ業績で十分です」といった目標を掲げることが難しい状況もあるのではないかと感じています。

吉永先生:私もその点については詳しくないので明確なことは言えませんが、たとえば私自身、1990年代の「就職氷河期」と呼ばれた時代に大学生でした。当時は就職できない学生がたくさんいたのですが、その時の日本のGDPは世界2位でした。それに比べて、今はGDPが世界4位になっているにもかかわらず、今の学生たちはむしろ就職できている。もちろん、さまざまな要因があると思いますので、一概には言えないですが。

寺田:漠然とした話になってしまいがちで、簡単に結論が出るようなことではないですね。ただ、個別の企業と関わる形でコンサルティングをするとなった場合に、「業績と持続可能性の両立」を目指すべきだという話をよくします。

たとえば、具体的な取り組みとして、地域でフードドライブを実施して、フードバンクに寄付するという活動があります。これにスーパーが協力すれば、地域の人々が来店するきっかけにもなりますし、食品ロスの削減や、地域の子どもたちの貧困対策にも貢献できます。つまり、遠くの国に寄付をするというような話ではなく、自分たちの地域社会の中で、自社の利益にもつながるような両立のかたちを目指しましょうと提案することが多いです。

ただ、それが「一企業のなかでの個別最適を目指す」ということになるのかどうか、また、それを「それでいいんです」と言い切っていいのかどうか、正直悩む部分もあります。

吉永先生:いや、それはやっぱり「どんな企業を想定しているか」によって変わってくると思うんですよね。大企業もあれば中小企業もあるし、状況や地域によってニーズも全然違う。たとえば今の時代、買い物難民が増えていて、地元の商店街も大型スーパーも撤退してしまったような地域では、「ネット通販しか手段がない」という状況になっていたりします。

でも、そういう地域で「移動スーパー」のようなサービスを始めて、近所まで商品を届ける取り組みをしている事業者もいます。それはまさにニーズに応えるビジネスで、しかも事業としての業績も上がる。物流センターから長距離で商品を運ぶよりも、地元で完結する分、ある意味で環境にもやさしい持続可能な形とも言えますよね。

だから、「企業の成長」と一言で言っても、どんな企業が、どんな形で成長するのかを抜きにして議論することはできないと思うんです。業績と持続可能性の関係も、その文脈次第で大きく意味が変わってくる。ですので、「企業成長」と言うときに、どのような企業を想定しているのかは、実は非常に重要な視点だと思っています。

寺田:そうですね。企業ごとの具体的な状況を丁寧に見ていかないと、ひとまとめに語るのは難しい問題だなと、改めて感じました。

吉永先生:「企業の業績成長と持続可能性は両立できるのか?」と問われたら、できるとは思いまが、その「両立のあり方」が一つではなく、多様に存在しているということではないでしょうか?どんな持続可能性を目指すのか、どんな企業で、どんな成長を想定しているのか、によって答えも変わってくると思います。

でも、こうした問いに対してもっと明確な答えを出せるようになれば、とっくに今よりも良い社会になっていたはずですよね。

寺田:本当にそうですね。これからも、そうした答えを模索していきたいと思います。ありがとうございました。

2. アニマルウェルフェアと生物多様性の企業にとっての位置づけ

寺田:次にお伺いしたいのは、アニマルウェルフェアや生物多様性の重要性についてです。近年、これらの重要性は高まっていると思いますが、企業のサステナビリティの取り組みの中では、まだ優先順位が低い印象があります。その背景には、「売上や効率と両立しにくい」「手が回らない」「取り組んでも直接的に売上につながらない」といった理由があるのではないかと思います。

特にアニマルウェルフェアに関しては、「動物にも権利がある」「かわいそうだから」といった感情的な意見と捉えられがちで、個人の価値観に依存するものと見られてしまう側面があると感じています。こうした点について、倫理学の立場からはどのようにお考えでしょうか?

吉永先生:アニマルウェルフェアと生物多様性は、本来別の問題ですが、まず生物多様性について触れますと、たとえば「絶滅危惧種の国際取引を規制する条約」があります。これは倫理というよりも、国際的な合意によって明確に「やってはいけない」とされていることです。企業が生物多様性に関する国際条約や法制度を十分に理解していないと、知らずにそれを侵してしまい、結果的に大きなトラブルを招く可能性もあります。

※ワシントン条約(CITES):正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)」といい、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。

(環境省「ワシントン条約とは」)

アニマルウェルフェアについては、現在むしろその影響力が非常に強まってきていると感じています。たとえば、資生堂が動物実験を廃止したというニュース※もありましたが、こうした事例を見ると、アニマルウェルフェアという考え方が社会を動かすほどの力を持っているのだと実感します。

※日本経済新聞「資生堂、動物実験を4月から廃止 化粧品開発で」2013年2月28日

そして、ヨーロッパではこの動きがさらに強いです。かつて農学系の先生の間で懸念されていたことのひとつに、東京オリンピックの選手に提供される食材がアニマルウェルフェアの基準に適合しないのではないか、という問題がありました。つまり、欧米では認められていない飼育方法で生産された肉が提供された場合、ヨーロッパの選手や関係者から非難が集中するのではないかという心配があったのです。

実際、ヨーロッパではアニマルウェルフェアの概念がすでに社会に深く浸透しており、常識として受け入れられている面があります。一方、日本では、「動物がかわいそう」といった感情的なレベルでの認識にとどまっているのかもしれません。

しかし、アニマルウェルフェアはすでに国際的な価値観となっており、企業もその点に対してセンシティブである必要があります。グローバルな取引や評価のなかで、いつどのような形でその価値観が問われるかわからない以上、「優先すべきかどうか」という段階の話ではなく、今まさに企業として対応を考えなければならない状況です。

たとえば、かつてであれば問題にならなかったような象牙の輸出なども、いまでは公に語ることすらできませんし、実際に行うことは許されません。そうした行為を発信した時点で、企業としての信頼は失われ、致命的なダメージを受けることになります。

このように、もはや、アニマルウェルフェアに対する無関心が企業にとって実害となり、不利益を被ることになる時代に入っていると思います。

寺田:たとえば、LGBTQの問題についても、最初は「そういう人たちもいるよね」といった程度の認識から始まり、次第に社会的な理解が進み、やがて法制度や企業の対応が求められるようになったという流れがありました。同様に、アニマルウェルフェアの分野でも、「私はお肉を食べたくない」といった個人の意思が社会に認知され、それに配慮する制度が整備されていく可能性があります。企業はそれを、単なる価値観の違いとしてではなく、自社の利益を脅かしかねないリスクとして認識し、適切に対応していくことが求められます。

したがって、これは個々の企業の善意や自主的な取り組みに任せるべきものというよりも、一定の規制を設けて、強く方向づける役割を誰かが担うべき領域だと思います。企業としては、そうした動きを広く「リスクマネジメント」の一環として捉え、戦略的に対応していくことが望ましいのではないかと思いました。

吉永先生:そうですね。これは、すでに「リスク管理」として捉えるべき段階に来ている問題だと考えています。特に若い世代の間では、アニマルウェルフェアやファッション業界の環境問題などに対する関心が高まっており、社会全体としてもその意識が着実に広がってきています。

たとえば、動物実験を行っていない化粧品を選ぶ人が増えていたり、ファッションに関心のある学生ほど衣料品廃棄や環境への配慮を真剣に考えていたりと、「環境や倫理に配慮した選択」が次第に常識になりつつあります。

こうした社会の変化に対応することは、企業にとっても重要な課題です。環境や倫理に配慮した取り組みは、単にイメージアップにとどまらず、将来的には企業価値や競争力に直結するものとなってきています。つまり、環境保全や負荷低減に対するニーズが社会に確実に存在している今、それに応えることはビジネスとしても合理的な判断となっているのです。

たとえば、環境会計の導入など、環境への取り組みを経営にしっかりと組み込むことで、企業価値が高まる事例も出てきています。同時に、行政や市民も、表面的な姿勢にとどまる「グリーンウォッシュ」には批判の目を向ける一方で、本当に価値ある取り組みをしている企業には、評価やインセンティブを通じて後押ししていくことが重要です。

近年ではSNSを通じて、こうした企業の姿勢が広く共有されるようになっており、企業と社会がともに環境問題や社会課題に取り組む時代が、着実に進んできていると感じています。

3. 個人の実践と「幸せ」から考える環境倫理

寺田:倫理的なジレンマに直面したとき、先生ご自身はどのように立場を決めていらっしゃいますか?たとえば、飛行機での移動や食習慣など、日常生活の中で葛藤を感じることはありますか?

吉永先生:はい、一応自分なりに気をつけていることはいくつかあります。ただ、極端なことはしていません。たとえば移動手段については、電車で行ける場所であれば基本的に電車を使います。本州内では飛行機に乗ったことがありません。島へ行く場合など、やむを得ないときは飛行機を使いますが、それ以外では飛行機移動は避けています。

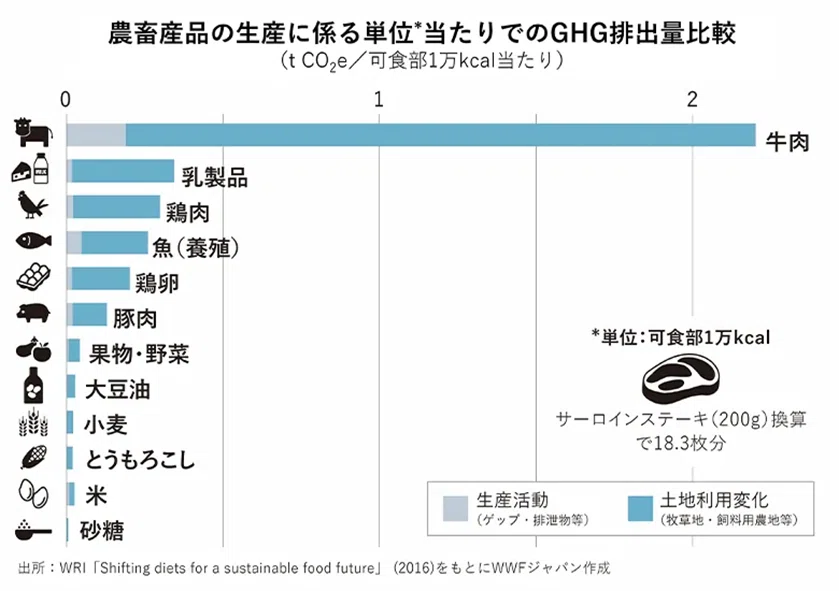

食習慣に関しても、環境倫理の観点から考えています。科学的にも知られていることですが、牛肉・豚肉・鶏肉の中では、牛肉が最も環境負荷が高いのです。というのも、牛を育てるには大量の水と飼料が必要で、資源効率が非常に悪い。そう考えると、同じ肉でも「何を食べるか」が重要なのです。牛肉は極力控えて、食べるなら豚や鶏のほうを選ぶようにしています。とはいえ、牛肉を一切食べないというわけではなくて、できるだけ減らすという感覚ですね。

他にも、ペットボトル飲料はできるだけ買わない、プラスチック製のストローは使わない、ビニール製の傘袋も使わないようにしています。傘袋に関しては、まったく使わないと注意されることもあるので、最近は誰かが使った後の袋を再利用しています。あれは水を受けるだけですから、特に汚いものではないですし。

ただ、こうした話を環境倫理の授業などであまり細かく話しすぎると、学生が疲れてしまうと思うんですよね。「こんな細かいことまでやらないといけないのか」と感じさせてしまっては逆効果です。だから、自分では実践していても、他人に押し付けるようなことはしません。

個人の倫理というのは、やれることをやるという姿勢が大切で、不必要ではないのです。でも、そればかりを強調しても、社会全体に大きな効果があるとは限らない。ただ、小さな効果はありますし、自分の気持ちとしても「やる意味がある」と思って続けています。

あとは、地域のゴミ拾いを学生としていました。でも、それをやっていない人に「なぜやらないのか」と問い詰めるようなことはしません。それぞれ事情があるわけですから。私は本を買うとき、店舗で手に入らないものはネット通販を使っています。そういう場合、「仕方ない」と思いながら選んでいます。

一つひとつの選択に対しては、自分なりに考えて行動していますが、あまり思い悩まないようにもしています。そうしないと、生きていけない。なぜなら、今の社会の仕組み自体がそうなってしまっているからです。

たとえば、車の環境負荷は高いと言われていますが、車がなければ生活できない地域に住んでいる人に「車はやめなさい」と言っても現実的ではありません。それはその人の責任というよりも、社会の構造や都市計画の問題ですよね。「都市部に引っ越せばいい」と簡単に言っても、それができる人ばかりではありません。

だから、私自身も常にジレンマを感じています。「これでいいのか?」と迷う場面は日々あります。でも、「簡単にできることはやる」「無理なことは、無理をしなくてもいい」と考えるようにしています。そういうふうに、自分なりの折り合いをつけながら日々選択しているという感じですね。

寺田:そうなのですね。それを聞いて、「自分だけが悩んでいるわけじゃない」と思えて、少し安心しました。おっしゃるように、個人だけでなく、社会全体の仕組みに目を向けることも大切だと感じました。

寺田:先ほど「考えすぎると楽しくなくなってしまう」というお話がありましたが、環境問題などに取り組む際に、「正しさ」や義務感だけではなく、「幸せ」という観点からアプローチすることはできないのでしょうか?

吉永先生:これは一言で言えば、「アメニティ」というアプローチだと思います。つまり、環境の快適さ、心地よさを追求することです。その結果として、エコロジーや社会的正義の実現にもつながっていく——そうした考え方ですね。

たとえば都市の問題でいうと、最近では街路樹や緑地が次々と伐採されている現状があります。「植物がかわいそう」とか、「CO₂削減の流れに逆行している」といった意見ももっともですが、より根本的には、「木陰がなくなって、街を歩くのが暑くてつらい」といった実感のある問題もあるわけです。そうした視点ももっと大切にされていいし、むしろ積極的に発信していくべきではないかと思います。

環境問題に関しては、たとえば公害のように、かつては「人の幸せを脅かすもの」として問題提起されてきました。CO₂の話以前に、硫黄酸化物や窒素酸化物による大気汚染で喘息になる人が出てしまう。それは明らかに「不幸」ですよね。だから、大気汚染を防ぐことは単なる環境保全ではなく、人々の健康や幸せを守る行為でもあるのです。

そういう意味で、人の幸せと環境問題とは本来、対立するものではなく、むしろ両立するものです。そして、その両立のキーワードが「アメニティ」だと思います。つまり、人が心地よく暮らせる環境をどうつくっていくか。それを考えることが、結果として環境にも社会にも良い影響を与える。

「正しさ」ももちろん大切ですが、むしろ「幸せ」のほうが先に来るべきではないか——私はそう思っています。

4. 資本主義をやめるべきか?

寺田:先ほどの議論とも重なるのですが、格差の拡大や環境破壊といった問題は、資本主義の枠組みでは解決できないという意見があります。そのため、「資本主義を変えるのではなく、やめるべきだ」と主張する人もいますが、先生はこのような考えについてどうお考えでしょうか?

吉永先生:そうですね。資本主義に問題があるという点については、私も同意しますし、その改善が必要だという認識も持っています。

ただ、「資本主義をやめるべきだ」と言われたときに、具体的にそれをどうやってやめるのか、どんな仕組みに置き換えるのかが、正直よくわからないというのが率直なところです。代替案が曖昧なまま「資本主義をやめろ」と言われても、実行可能性が見えにくいという疑問はあります。

資本主義は主に経済学で扱われるテーマですが、倫理学ではむしろ「自由主義」の観点から議論されることが多いのです。そして、自由主義と環境倫理は、ある意味で対立する概念として捉えられることから議論が始まります。

どういうことかというと、環境倫理の立場、特に地球全体を視野に入れた「全体主義的」な視点では、環境保全のためにさまざまな規制を強化していく必要があるという発想になります。しかしその一方で、規制が強まれば強まるほど、個人の自由が制限されるのではないか、という懸念も出てきます。

たとえば、「今日はこの量までしか電気を使ってはいけません」といったルールが毎日決められ、それに従う生活を強いられるとすれば、それは人間の自由や幸福にとって大きなマイナスになる可能性があります。

しかし一方で、もし電力供給そのものがパンクしてしまうような状況があるなら、やはり何らかの形で使用を抑制する必要がある。そのときに、個人がすべての責任を負うのではなく、政府や事業者といった「中間の仕組み」でコントロールするというのが、現実的な対応策として考えられる一つの結論なのです。

だから私は、資本主義や自由主義を完全に否定して排除するのではなく、それらとどう折り合いをつけて環境問題に向き合うかが重要だと思っています。資本主義が環境破壊に与えている影響は確かに無視できませんが、それをどう是正していくのか、どのように修正を加えていくかという姿勢が大切ではないでしょうか。

たとえば「脱成長」という考え方については、私も理解できますし、納得できる部分もあります。でも「脱資本主義」ということになると、まだ自分の中で明確なイメージを持てていない、というのが正直なところです。

寺田:そうですね。そのお話を受けて、一つひとつのテーマについて、「こういう折り合いのつけ方がありますよ」と丁寧に説明していくことが、対話の形なのかなと感じました。

たとえば、時には「企業活動そのものに反対。だからコンビニでは絶対に買い物をしない」といった考えの方に出会うこともあります。そのような場合に、私たちは企業に働きかける立場として、実際にはコンビニの中にも多様な課題があり、それぞれの問題に対してどのように折り合いをつけているか、あるいはどんな改善策を講じているかといったことを、きちんと伝えていくことが大切だと思いました。そういった背景を知らない方も多いと思うので。

吉永先生:一方で、私が言いたいのは、実は意外と単純な問題が多いんじゃないか、ということです。つまり、「悪い企業」や「悪質な行為」をしている人たちがいて、そういう人たちは実際に法律に違反している。でも、それがなぜか見過ごされている。この点をもっと真剣に追及すべきだと思うのです。

たとえば、密猟などは典型的ですよね。違法だとわかっていても取り締まれていない。そしてこれは国外だけでなく、日本国内にも同様の問題があります。たとえばメガソーラーの開発などでも、明らかに行政が規制をかけるべきところで機能していなかったり、規制があるにもかかわらず守られていなかったりする。

環境問題は「複雑だ」「利害が絡んでいる」と言われがちですが、実際にはごくシンプルな不正や制度の不備が放置されている場合も多いのです。

だから、何もすべてを「大きな制度の問題」として捉える必要はなく、ピンポイントで見るべき点がたくさんあると思います。たとえば「この道路は本当に必要なのか?」という疑問にしても、一人ひとりに聞けば「要らない」と思っているような道路が実際には建設されている。環境アセスメントが形式的に行われるだけで、実質的には機能していないケースもある。

こうした具体的で小さな穴がたくさん空いていることによって、結果的に環境破壊が進んでしまっている。ですから、これは「資本主義か反資本主義か」といったイデオロギーの問題以前に、「現にある仕組みをちゃんと機能させるべき」という、もっと実務的・制度的な課題なのだと思います。

寺田:たしかに、「穴がある」と見るか、「仕組み自体が悪い」と見るかで、見方が変わりますよね。

吉永先生:どちらの側面もあると思います。仕組みそのものを見直さなければならない場合もあるし、既にある制度をしっかり運用することが求められるケースもある。両方の視点が必要です。

たとえば、自宅の前に住民たちにとって不要な道路が建設されようとしているときに、それに反対する人たちが「資本主義を打倒しろ」とまでは言いませんよね。なぜなら、実際には資本主義を否定しなくても、その道路建設を止めることはできるからです。

そう考えると、むしろ問われているのは資本主義ではなく、民主主義や基本的権利の問題ではないでしょうか。住民の声がきちんと届いていない、あるいはその声が制度に反映されていない。そこを正していくことが、一つの現実的な解決につながるのではないかと思います。

5. 哲学・倫理が変えた世界の見え方

寺田:ありがとうございます。最後の質問ですが、環境倫理を学んで、世界の見え方はどのように変わりましたか?

吉永先生:そうですね。「環境倫理を学んだから世界の見え方が変わった」というよりも、そもそも私自身、高校生の頃までは「哲学」というもの自体をほとんど知りませんでした。

でも、大学で哲学を学び、その中でも倫理学に出会ったことで、物事の捉え方が大きく整理され、世界がよりクリアに見えるようになったという実感があります。

環境倫理を学んだことで世界の見え方が変わった、という点について言えば、一番大きな変化は、先ほどもお話ししたように、「環境問題を突き詰めて考えすぎると、人間は絶滅したほうがいいのではないか」という発想に行き当たります。環境問題の多くは人間の活動によって引き起こされているわけで、「人間がいなくなれば環境問題もなくなる」という考え方には一理あります。

けれども、そもそも「環境問題」とは誰のための問題なのかと考えてみると、それは結局「人間にとっての問題」なんですよね。だからこそ、「人がいなければ環境問題は存在しない」というのは、確かにその通りです。

たとえば、現在のように世界中にプラスチックがあふれ、海ではウミガメがビニール袋を誤飲して命を落としている状況があったとします。仮に人間がいなくなったとしても、そのプラスチックごみは誰も回収せずに残り続けるわけで、他の生き物にとっても状況は必ずしも良くなるとは限りません。

そう考えると、「人類が絶滅すればすべて解決する」という考え方は、とても一面的な見方だと気づいたのです。

こうした視点を得られたのは、読書を通じて、また、大学で哲学や倫理学を学んだことによって、絶望に陥らずに済みましたし、一面的な見方から逃れることができたと思います。

寺田:ありがとうございます。そうですね。自然も、動物も、人間も、もっと良くなることを目指せるという視点に希望を感じました。

吉永先生:そうですね。「Win-Win」という考え方は、都合が良すぎるように見えるかもしれませんが、実際にそういう関係もあり得ると思います。「経済と環境はトレードオフだ」とよく言われますが、私は必ずしもそうではないと思っています。人と自然もトレードオフではなく、「Win-Win」の関係を目指せると思っています。

寺田:視点をぐっと広げて、地球全体や自然、生き物たちすべてを含めて考えることで、そうした可能性が見えてくるのかもしれませんね。

吉永先生:そうですね。結局、「環境倫理を学ぶと世界の見え方が変わる」というよりも、「学ぶこと全般が世界の見え方を変える」のだと思います。いろんなことを勉強すると世界を見え方が変わります。

まとめ

今回は、吉永明弘先生に環境倫理学や、消費生活・流通と環境問題のかかわりについてお話をうかがいました。重要だった点は以下のようにまとめることができます。

環境倫理学とは

自然の価値、持続可能性、将来世代への責任などを倫理的に問い直す、応用倫理の一分野。

三つの基本主張

「自然の権利」「世代間倫理」「地球全体主義」の3つが、環境倫理の中核をなす。

個人だけでなく社会全体の変革が必要

一人ひとりの努力には限界があり、制度や構造を変える取り組みが不可欠。

行政・研究者・企業・市民の連携

行政は規制を、研究者は客観的な情報の提供を、企業は「悪いことをやめる」勇気を、市民はそれを評価する空気を。

「効率」重視への価値転換

「能率(時間あたりの仕事量)」ではなく「効率(資源あたりの仕事量)」に重きを置く発想が、持続可能な社会への鍵となる。

LCAで見る本当の環境負荷

生産から廃棄までの全体像で環境影響を判断するLCA視点が重要。

都市の暮らしと循環型社会

職住接近・地域内流通といった都市設計も環境配慮の一環。

倫理的視点が世界の見方を変える

人と自然はトレードオフではなく、共存できる「Win-Win」の関係も可能である。

今回の取材を振り返ってみて、特に印象に残ったのは、「良いことをする前に、まず悪いことをやめるべきだ」というご指摘です。環境問題やサステナビリティの議論は複雑になりがちで、自社や自分に何ができるのか迷ってしまうこともあります。だからこそ、法律違反を見逃さない、環境負荷の高い行動をやめるといった基本を着実に実行することの大切さに気づかされました。

また、「家の前の街路樹を守りたい」「不要な道路建設を止めたい」といった素朴で身近な声も、環境倫理を実践する一つの形であるとわかりました。企業でも、社員一人ひとりが、やめた方がいい思ったことや発見した問題などを安心して発言できる環境を整えることが、倫理的な組織づくりの第一歩になるのではないでしょうか。

――吉永先生、ありがとうございました!

吉永明弘先生のご著書

吉永 明弘 著(2021)「はじめて学ぶ環境倫理——未来のために「しくみ」を問う」筑摩書房