【サステナブルPB特集!】<第3回>支持されている商品こそ、サステナブルに コープサステナブル~おいしい、うれしいが『未来につながる』~(後編)

公益財団法人流通経済研究所

研究員 寺田 奈津美

📌 前編はこちら ↓

5. 認証団体との関係深化と、近年の認証制度を取り巻く状況の変化

――認証団体とのかかわりについて、詳しく教えてください。

松本さん:コープサステナブルの展開を通じて、認証団体との関係性も年々深まりつつあります。立ち上げ当初は、組合員の皆さまへの「認知を広げる」段階でしたが、いまでは商品の“中身”が問われるフェーズに入っています。具体的には、サプライチェーン上の人権課題や環境・労働の実態といった、より本質的な視点に注目が集まっており、認証制度に対する社会の期待値も高まっています。

こうした潮流の中で、私たちも組織外に向けた講演や取材対応、外部セミナーなどで発信する機会が増えてきました。結果として、認証団体から見ても、生協の存在感や発言力が以前よりも高まってきたという実感があります。

認証を取り巻く状況そのものも、この5〜6年で大きく変化しています。たとえば、2017年頃は「水産資源の保全」が主要テーマでしたが、2019年頃からは「責任ある調達」や「人権」に関する関心が一気に高まりました。これは、ESG投資やサステナブルファイナンスの流れを背景に、投資家や金融機関が企業評価の指標として、こうした社会的側面を重視するようになったことも大きな要因です。認証取得は、いまや取引先や投資判断に影響を及ぼす重要な評価軸の一つとなりつつあります。

(日本生活協同組合連合会ホームページ)

松本さん:さらに、認証団体だけでなく、製造・加工を担う取引先企業との連携も強化しています。たとえば、ある水産商品で新たに認証ラベルを付けたいという際には、加工工場に対してCoC認証(流通・加工過程の認証)を取得してもらうよう働きかけ、共同で取り組みを進めています。

――商品開発の段階から、認証取得に向けたサプライチェーン全体の設計が必要になるのですね。

松本さん:そうです。とくに水産品では、認証取得済みの原料がまだ限られているため、時には私たちから産地や漁協に対して、「ぜひ認証取得を検討してほしい」と働きかけることもあります。実際に、それがきっかけとなって、認証を取得していただいた事例も多数あります。

また、流通側が積極的に関与することで、産地だけでなく加工業者にも影響を与え、認証の商品が市場に出回りやすくなるという効果もあります。たとえば、わかめや赤魚、シラス干しなどの認証取得は、こうした働きかけの成果でもあります。

このように、認証制度を“受け取る側”ではなく、“一緒に広げていく立場”として捉えることが、今後ますます重要になると考えています。

<コラム>大西洋サバの認証取得から停止と、その後の対応

松本さん:コープの認証への取り組みにおいて、大きな転換点となったのが、2016年5月に大西洋サバがMSC認証を取得したことです。サバは水産商品の中でも売上規模が非常に大きく、当時はMSCの商品が「たらこ」や「明太子」に限られていた中で、一気に認証商品の幅が広がるきっかけとなりました。この出来事が、改めて認証の価値を組織全体で見直す契機にもなりました。

しかしその後、2019年に大西洋サバのMSC認証は停止されることとなりました。これは、もともと条件付きでの認証であったことに加え、関係するノルウェーやEU各国、ロシアなど十数カ国の間で、科学的勧告(ICES)に基づいた漁獲割当の合意が得られなかったことが背景にあります。その結果、実際の漁獲高が科学的勧告を大きく上回る状況が続き、持続的な漁業管理が行われていないと判断され、認証停止に至りました。現時点でも、この認証は回復していません。

当会としても、一事業者として直接的にできることには限りがありますが、取引先を通じてノルウェーの水産業者に対し、認証回復に向けた取り組みを促すよう働きかけを行ってきました。また、MSCの紹介により、イギリスの流通・加工企業を中心に設立された「NAPA(北大西洋遠洋動物擁護団体)」にも2021年に参加しました(現在は未参加)。このグループは、関係国に対して適切な漁業管理の実施を働きかける国際的な枠組みであり、当会の参加はアジアで初の事例として紹介されました。

“NAPA says the accession of the Japanese Consumers’ Co-operative Union (JCCU) to its supply chain coalition shows the global reach of its message.”

松本さん: こうした国際連携の枠組みへの参加を通じて、持続可能な資源管理を実現するための一歩を重ねてきました。

また、マグロやカツオに関しては、国際的な資源管理機関(WCPFC)に対して、WWFジャパンが呼びかけ、水産事業者・商社・流通業者などが連名でより適切な管理を求める要望書※を提出しています。日本生協連もこの要望に4年連続で賛同しており、ステークホルダーとの共同によって持続可能な調達・販売の実現を目指しています。

こうした取り組みは、単独では難しい部分も多いからこそ、業界全体で連携して進めることの重要性を実感しています。そして、その中で認証団体やNGOなどとのパートナーシップをどう深め、社会的信頼のある仕組みとして育てていけるかが、今後の持続可能な事業展開における鍵になると考えています。

※参考:WWFジャパン「中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)におけるマグロ類への漁獲戦略導入を求める要望書」

6. 「コープサステナブル」ブランドがもたらした社内外の変化と影響

――コープサステナブルというブランドを立ち上げたことで、社内外にどのような効果や変化があったと感じていますか?

松本さん:まず、サブブランドとして「コープサステナブル」を明確に立ち上げたことで、社内外問わずコミュニケーションが非常にしやすくなったと感じています。たとえば、これまで「サステナブルな取り組みをしている商品です」と説明していたものが、ブランドとしての“顔”を持つことで、「このロゴがついていれば持続可能性に配慮している商品なんだ」と一目で伝わるようになりました。

これは組合員にとってのわかりやすさにもつながっていますし、社内のメンバーにとっても「この基準に沿って商品を開発しよう」といった方向性の共通理解が生まれました。結果として、各商品部門が「うちの部でもサステナブルな商品をつくってみよう」と前向きに動いてくれるようになったのは非常に大きな変化です。

――社内の意識変化が起きたのですね。

松本さん:はい。水産部門などが先行して進めていたサステナブルな取り組みが、ブランドの立ち上げによって他の部門にも波及していきました。今では冷凍食品や家庭用品、オーガニック商品など、さまざまなカテゴリーで展開が始まっています。

宮田さん:また、取引先企業や生産者側からも「コープサステナブルの基準で商品をつくってみたい」「この取り組みに参加したい」といった提案をいただくようになったことも大きな変化のひとつです。

――社外からの評価や反響はいかがですか?

松本さん:非常に良い反響をいただいています。たとえば、NGOの方々や認証団体の関係者の方々からも、「コープサステナブルの取り組みはわかりやすくて良い」「よくここまで明確な基準で整理された」と評価いただくことが増えてきました。

また、外部の表彰も複数いただいており、そうした実績がブランドとしての信頼性をさらに高める結果にもつながっています。

① 第24回グリーン購入大賞 大賞(行政・民間団体部門)と環境大臣賞のダブル受賞

② 第1回フェアトレード・ジャパン アワード セールス部門でシルバー賞を受賞

③ 「『コープ サステナブル』”海の資源を守る”シリーズ発売、及び『責任ある調達』への取り組み」が、第3回「ジャパン・サステナブルシーフード・アワード」のリーダーシップ部門チャンピオンに

松本さん:他方で、内部(日本生協連職員)のコミュニケーションについては、商品や原材料調達に関係する部署のみならず、すべての職員が自分ごとと捉え、組織全体で課題解決を進めるための体制や力量・意識のボトムアップ、職員エンゲージメントの向上が必要であり、サステナビリティに関する学習会等を定期的に実施しています。

――ブランドの認知度やイメージの変化についても、何か実感されていることはありますか?

宮田さん:はい。2021年度から取り組みを開始した歴史の浅い商品ブランドとなりますが、環境意識の高まりを受けて、ブランドの組合員認知度や購入経験は確実に上昇してきています。

※ コープサステナブル商品の購入経験率(弊会:PBブランド調査より抜粋)2021年:31.3%→2022年:39.7%→2023年:42.6%

やはり、こうしたブランドがあることで、取り組みの“見える化”が進み、安心感や信頼感が醸成されているのだと感じています。

――特に、水産認証を取得した商品の趨勢(売れ行き等)についてはいかがですか?

松本さん:水産物については、一概に「ラベルを付けたから売上が大きく伸びる」といった単純な効果があるわけではありません。実際には、商品の価格上昇、生産・調達のキャパシティによる制限など、さまざまな要因が影響しており、ラベルを付けたことによる効果は測りにくいところがあります。

とはいえ、全国の会員生協では、「コープSDGs行動宣言」などを通じて持続可能な取り組みへの意識が高まっており、エコラベルが付いていることで「商品として導入しやすくなる」といった効果は確かに感じています。水産部としても、認証ラベルを付けた商品が会員生協での導入率が高まるという手応えはありますし、商品数が増えることで、各地の生協でも扱いやすくなり、企画として取り上げられる機会も増えています。たとえば、6月の「環境月間」や11月の「サステナブル月間」など、特定のテーマ月間にあわせた特集企画での露出も増えており、そうした点では、ラベルを付けることに一定の販促効果があると捉えています。

そういった意味では、ラベルを付けることによって売上に対して少なくとも概ね数%程度のプラス効果はあるのではないかと見ています。

――組合員の皆さんは、店頭などでコープサステナブルのマークや認証ラベルを見て、明確な意思を持って商品を選んでいると感じますか?

宮田さん:はい、選ばれていると思います。とくに宅配カタログで「コープサステナブルシリーズ」として、赤魚などの煮魚やしらす干しなどの人気商品をまとめて掲載することで、組合員に対する訴求力は非常に高いと感じています。

松本さん:コープサステナブルは、コープ商品の大きな特徴の一つになっていると思います。私たち水産部門のコープ商品供給金額全体のうち、約4分の1(24%)が認証ラベルが付いた商品となっています。現在は、認証が停止されたサバを除いた数字ですので、仮にサバの認証が回復すれば、40%程度近くにまで伸びる可能性があります。

また、組合員のラベル認知度や購入経験も着実に高まってきています。普段よく利用する定番商品に認証ラベルを付けることで、認知の向上にもつながっており、継続的な効果があると感じています。

――では、同じような商品で「認証ラベルのあるもの」と「ないもの」が並んでいた場合、多少価格差があってもラベル付きの商品が選ばれることはあるのでしょうか?

松本さん:実は、私たちはそういったラベル付き・なしの商品を併売することはあまりしていません。ラベルを付けると決めた商品には一貫して付ける、という方針で展開しています。

ただし、たとえば「しらす干し」のように、各生協で多様な商品が並ぶ競争の激しいカテゴリーでは、認証ラベルを付けてから売上が伸びたケースもあります。ラベルを付ける前と比べて、数量ベースで1割以上の伸びを記録しています。

「しらす干し」は差別化が難しい商品とも言われていますが、そうした中でラベル付きの商品が選ばれる商品になっていると思います。

(コープサステナブル商品検索ページより)

――うまくいく商品と、あまりうまくいかない商品の違いは何だと感じられていますか?

宮田さん:なんでも「マークが付いていれば売れる」というものではありません。その商品が、ふだんのくらしの中にきちんとフィットしているかどうか。まずはそこが前提で、そのうえでマークが付いている――という順番が自然だと思います。

松本さん:これは、水産の認証商品に限らず、一般的な商品にも共通するところだと思います。たとえば、認証ラベル付き商品として「骨取りしまほっけの 煮付け」を発売したのですが、これはあまりうまくいきませんでした。試食段階では「おいしい」と評判もよく、関係者の間では好評だったのですが、やはりほっけは“焼き魚”のイメージが強いのか、利用が広がりませんでした。

とくに宅配では、新しい商品に対する「当たりはずれ」への不安もあり、組合員がなかなか新商品に手を出しづらい傾向があります。結果としてリピートも少なく、サバや赤魚といった他の定番商品に比べて、あまり定着しなかったというのが実情です。

最終的に必要なのは、「おいしさ」「使いやすさ」、そして「リーズナブルな価格」の3点だと感じています。たとえば骨取りなどの手間の軽減や、調理のしやすさといった“使い勝手”も重要ですし、その上で「この価格なら納得できる」と思えること。逆に言えば、これらがそろっていなければ、認証ラベルが付いているかどうかに関係なく、商品としてはなかなか成立しない。これは、私自身がこの十数年、商品開発や販売を見てきた中で強く感じていることです。

「おいしい、うれしいが『未来につながる』」がコープサステナブルのコンセプトですからね。日常的によく利用されている”おいしい商品”からサステナブルな原料へと切り替えていく、ということが非常に重要だと考えています。そのようなアプローチこそが、組合員の継続的な購買行動につながっていくのだと思います。

宮田さん:本当にいいキャッチフレーズだと思っています。私の大のお気に入りです(笑)。

7. 現在の課題と今後の展望

――では最後に、コープサステナブルに関する現在の課題と、今後に向けた展望についてお聞かせください。

松本さん:水産部門で言うと、認証された原料の活用について、これまでに可能な範囲のものは概ね対応できてきたという実感はあります。ただし、コープ商品で供給規模が大きい魚種である「サバ」と「エビ」などをどのようにすすめるかが大きな課題です。

サバについては、過去にノルウェー産のMSC認証が取得されたことで一気に取り組みが進んだのですが、現在はその認証が停止してしまっており、サステナブルな商品としての供給が難しい状況です。

※参考:

・勝川俊雄「『ノルウェーサバが獲りすぎで国際認証停止』の背景」Yahoo!ニュース2019年2月9日

・MSCジャパン「MSCはタイセイヨウニシンとタイセイヨウサバ資源の減少に関して各国政府に早急な漁獲枠の合意を要請」2024年10月8日

松本さん:エビに関しても、コープ商品のボリュームは大きいのですが現時点で認証ラベル付き商品は全体の5%未満にとどまっています。中でもブラックタイガーなど、東南アジアで養殖されているエビについては、認証取得に必要な環境整備自体が非常にハードルの高いものとなっています。

宮田さん:そこで、私たちはインドネシアで2018年から取り組んでいる「インドネシア・エビ養殖業改善プロジェクト※」を進めています。これは単に既存の認証を“取得する”のではなく、認証を“取得できる産地をつくる”という、より本質的な取り組みです。現地の養殖生産者と協働しながら、マングローブの植樹など環境配慮を伴った生産体制の整備を進めています。昨年、ようやく初めてのASC認証取得が実現し、商品化にも至りましたが、今後さらに拡大していく必要があると考えています。

※日本生活協同組合連合会ホームページ「インドネシア・エビ養殖業改善プロジェクトとは」

――ブランド展開や拡大については、どのようにお考えでしょうか?

宮田さん:まだブランドとしては立ち上げから数年しか経っていませんが、すでに“コープを代表するサブブランドの一つ”と言えるくらいの認知と役割を果たすようになってきたと思います。

一方で、ブランドとしての拡大を“是”とするかどうかは、私たちの中でも常に議論があります。というのも、単にアイテム数が増えれば良いという話ではありません。むしろ「広げすぎて曖昧にならないか」「本来の意義が薄れてしまわないか」という点が重要だと考えています。

何より大切なのは、こうした取り組みをどうすれば持続可能かつ継続的に進めていけるかという視点です。たとえば、原料調達の段階からどのように持続可能性に貢献していくのか、そのためにどのような関係性を築き、どのような進め方をすべきなのか——そこをきちんと見極めながら取り組む必要があると感じています。

また、組合員や取引先といった、さまざまなステークホルダーからの認知度についても、ようやく一定の水準に達してきたという実感はありますが、今後さらに認知を高めていくためには発信力の強化が課題です。そのためには、私たち自身が発信していく機会をもっと増やしていく必要があるとも感じています。

――今後の課題として、人材育成についてはどのようにお考えですか?

宮田さん:大きな課題の一つです。コープのサステナブル戦略を支えてきたスタッフの多くは、長年この分野に携わってきたベテランの方が多いのですが、退職などで次の世代にどうバトンを渡すかというのは非常に重要なテーマです。とくに私たちのように「理念」と「実務」が結びついている領域では、その熱意や経験値をどう引き継ぐかが鍵になります。

幸いなことに、サステナビリティ戦略室は社内でも非常に人気の高い部署で、「こうした取り組みに関わりたい」という声も多く寄せられています。今後は社内の関心ある職員と連携し、イベントなどを通じて、次の担い手を育てていく仕組みづくりを強化していく予定です。

また、デジタル技術も活用した“知の継承”も進めています。たとえば、長年関わってきたスタッフの講演やインタビューを映像で記録し、将来の職員が学べるようにアーカイブしておくという取り組みも始めています。単に資料を残すだけではなく、語り口や表情からも“想い”が伝わるような形で残すことが、今後さらに重要になっていくと考えています。

このように、さまざまな形で次の担い手育成に力を入れていきたいと思っています。

まとめ

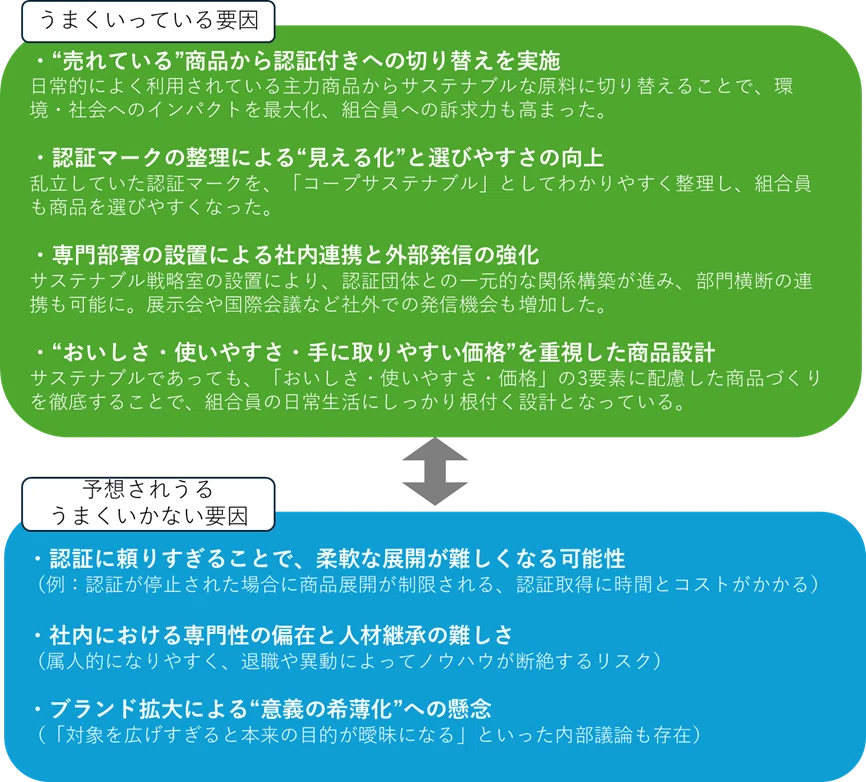

今回は、日本生活協同組合連合会の「コープサステナブル」について、ブランド設立の背景や推進体制、認証団体との連携や水産品の認証取得の働きかけ、うまくいく商品の特徴などについてご紹介しました。その中で、次のような重要なポイントが示唆されました。

✅ サステナブルPBを展開することで、企業経営にどのような影響があるのか?

→直接的な売上への貢献だけでなく、中長期的な企業価値の向上やブランドイメージの強化に寄与しています。

・社外への発信力の強化

学生、行政、地域社会との対話機会が増加し、講演や取材などが、企業イメージを広げるきっかけになっている。

・社内意識の変化と連携強化

「自分の部署でも取り組みたい」といった声が増え、社内の各部門での連携や主体的な取り組みが広がっている。

・持続可能な調達を通じた社会課題解決への貢献拡大

認証団体との継続的な連携を通じて、社会課題の解決に貢献しながら、流通業としての影響力を発揮している。

ただし、課題として、認証取得にかかる手間や、認証停止などの外部要因、担当者の専門性への依存(俗人化)、次世代人材の育成や“知の継承”の必要性が考えられます。

✅ うまくいっている要因と、予想されうるうまくいかない要因は?

――今後も事例取材を重ねながら、引き続き考察を深めていきたいと思います。

宮田さん、松本さん、ありがとうございました!

コープサステナブル ホームページ