【サステナブルPB特集!】<第3回>支持されている商品こそ、サステナブルに コープサステナブル~おいしい、うれしいが『未来につながる』~(前編)

「サステナブルPB※特集」第3回では、「生協」や「CO・OP商品」として親しまれている日本生活協同組合連合会の「コープサステナブル」を取り上げます。

「おいしい、うれしいが『未来につながる』」をテーマに、ブランド設立の背景や推進体制、水産を中心とする商品の拡大の経緯と苦労などについて、ブランド戦略本部 本部長・宮田 智さんと、サステナビリティ戦略室・松本 哲さんに伺ったお話をご紹介します。

さらに、取材した内容から、サステナブルPBを展開することによる企業経営への影響や、うまくいくケースとあまりうまくいかないケースの違いなどについて考察していきます。

公益財団法人流通経済研究所

研究員 寺田 奈津美

※本稿では、環境負荷をできるだけ抑えた環境配慮型商品、サプライチェーン上の人権やフェアトレード、アニマルウェルフェアに配慮したエシカル商品、さらには社会課題の解決を目指すソーシャルグッド商品などを総称して「サステナブル商品」とし、こうした商品を開発・展開するプライベートブランドを「サステナブルPB」としています。

📌 第2回の記事はこちら ↓

1. 環境配慮への歩みとブランド設立のきっかけ

サステナビリティ戦略室・松本 哲さん、ブランド戦略本部 本部長・宮田 智さん

── それではまず、ブランド設立の経緯や、開発の方針について教えてください。

宮田さん:CO・OP商品は、開発当時から、社会の状況や組合員の生活環境などを受けてその歩みを進めてまいりました。今も昔も変わらず「組合員の想い」を大切にしてきたというのが根底にあります。社会の動きや時々の課題があるなかで、私たちが何を見てきたかといえば、それはやはり組合員一人ひとりのくらしの中での想いや要望です。それらにどう応えていくか、その姿勢が我々の出発点でした。

初期(1960年代)の代表的な商品としては「CO・OP生協バター(CO・OP商品第1号)」や「CO・OPセフター」などがあります。組合員の想いをかたちにしたこれらの商品の一部には、すでにエシカルや環境負荷への配慮といった考え方が根付いていました。

(日本生活協同組合連合会ホームページ「コープ商品のあゆみ」より)

宮田さん:特に象徴的だったのが、衣類用洗剤「CO・OPソフト」です。当時、1960年代後半から70年代前半にかけて洗濯排水などによる河川の汚染の状況も非常に深刻な状況で、公害問題が社会的な関心事となりました。そうしたなかで「環境にやさしい洗剤を」という声が高まり、その先駆けとして商品開発を進めていきました。

私自身の感覚では、「CO・OPセフター」や「CO・OPソフト」などの洗剤系商品こそ、環境配慮型商品のはしりだったと思います。もちろん、くらしの中での「安全・安心」に配慮した商品も数多くありますが、「環境」へのアプローチという点では、洗剤から始まったと言ってよいでしょう。

社会の成熟とともに、「環境配慮は当たり前」という認識が広がり、生協だけではなく、一般の商品市場でも環境負荷に対する意識が高まっていきました。特に1980年代後半から90年代にかけて、その流れは一層強まりました。

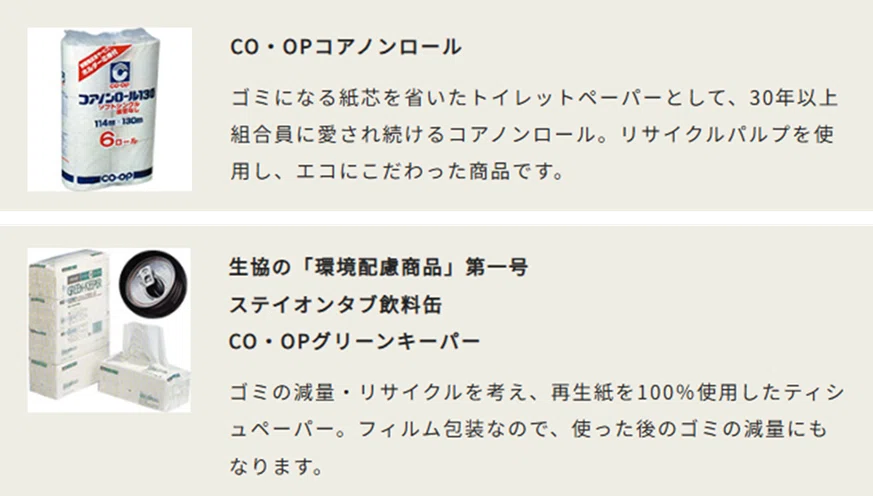

我々もその中で、組合員さんの声に耳を傾けながら、着実に歩みを進めてきました。例えば、紙芯を省いたトイレットペーパー「CO・OPコアノンロール」や「ステイオンタブ飲料缶」なども、そうした取り組みの一環です。

宮田さん:2000年代に入ると、第三者認証マークが次々と立ち上がるようになりました。私たちも外部の認証マークを採用し、それに関する基準文書も整備しました。どの認証を信頼し、どれを採用しないかといった判断基準を定めたのです。これは認証の“乱立時代”における、一つの整理の試みでした。

それらの取り組みを社会に定着させるために、2010年から「環境に配慮した商品の運用基準」(現・環境や社会に配慮した商品の運用基準)という基準を作成し、独自の環境マークを取り止め、外部認証マークへの切り替えを行い、その方針を以下のように整理しました。

(1)環境面および社会面の認証要件を備えた第三者認証

(2)化学農薬、化学肥料等の使用節減に資する第三者認証・表示基準

(3)環境に配慮した原料・資材や容器包装に関わる第三者認証

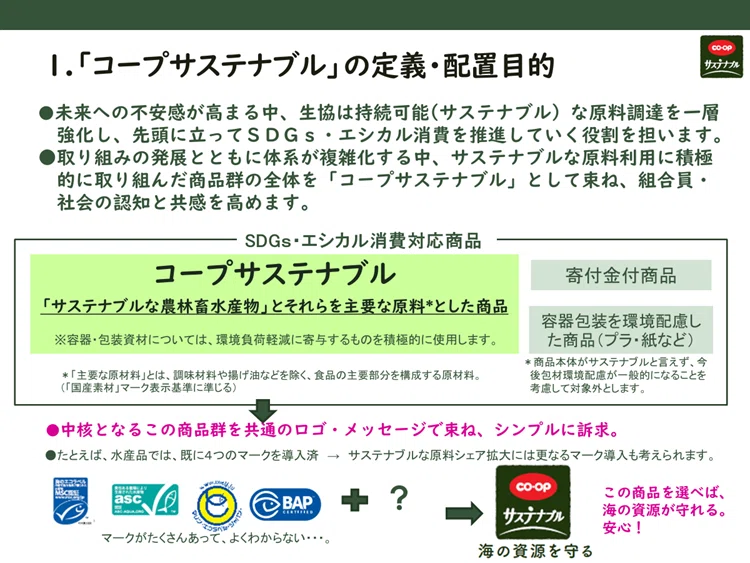

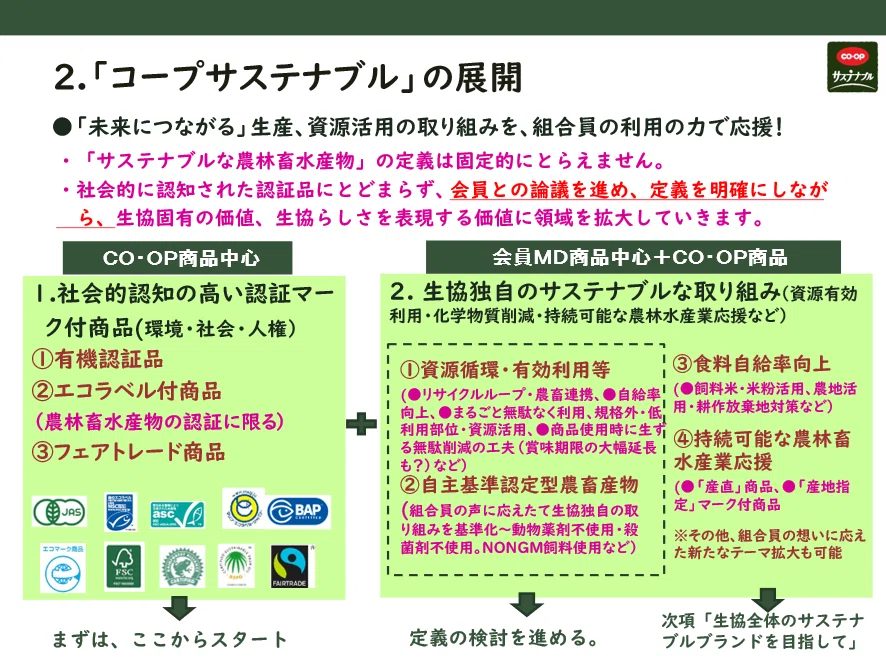

そのような運用を進めていく中で、CO・OP商品にも様々な認証マークの付いた商品が増加してきました。このこと自体は非常に良い事ですが、組合員視点では、様々なマークが増える事でエシカルの体系が複雑化し、組合員からそれぞれの認証マークの意味を理解することが難しい、どれを選べばいいのかという声を頂いたことから(2019年度当時で約200SKU以上の商品に認証マークが付いていました)、2020年に、統一のロゴマークを作成・表示することで、組合員によりわかりやすく理解いただくために、サステナブルな商品であることが一目でわかるアイコンとして「コープサステナブル」ブランドの開発を検討し、2021年春から展開を開始しました。

現在では(2025年3月時点)、コープサステナブルは277SKUを配置、24年度の供給規模は302億円(組合員供給価格ベースの推計値)まで拡大しました。

(日本生活協同組合連合会提供)

2. コープサステナブルの誕生の背景と“分かりやすい基準”の設定

――コープサステナブルの立ち上げに至った経緯や背景について教えてください。また、その際に苦労された点や、基準の設定にあたっての考え方についてもお聞かせください。

宮田さん:2010年代後半から、「エシカル」や「サステナブル」といった言葉が日常的に使われるようになり、そうした時代の流れを受けて、組合員の関心も急速に高まりました。「環境に配慮した商品を選びたい」というニーズが本格的に高まってきたのも、ちょうどその頃だったと思います。

一方で、多くの認証マークが存在することで、「結局どれを選べばいいのか分からない」と迷う声も多く、かえって選びにくさを感じさせる状況になっていました。そこで、内部では「分かりやすさを重視し、一定の基準をもとにまとめたブランドを作ろう」という流れになりました。

もちろん、そこに至るまでは決して簡単ではありませんでした。「この商品もサステナブルなのではないか?」「生協独自の取り組みをしている商品も対象にすべきでは?」といった意見も多く寄せられました。

しかし最終的には、「まずは第三者認証のある商品に絞ってスタートしよう」という方針でまとまりました。

これは、基準をあまり広げすぎると、「このマークが付いていない商品はサステナブルではないのか?」という誤解を生む恐れがあるためです。

現在、私たちは約5000SKUのコープ商品を扱っていますが、そのうちの277SKUが「コープサステナブル」として展開されています。もし今後、認証の基準を緩めて対象商品を拡大すれば、より多くの商品が該当することになるでしょう。

しかしその場合、「このマークがついていない=サステナブルではない」という印象を与えてしまう可能性があり、それでは本来の目的に反してしまいます。というのも、私たちの既存の商品にも、サステナブルな配慮が数多く取り入れられているからです。

たとえば、植物由来のプラスチック資材を使った包装はすでに約850SKUにのぼっており、十分に環境に配慮した商品といえます。にもかかわらず、それらの商品が「サステナブルではない」と誤解されてしまうのは、本意ではありません。

そのため、あえて「第三者認証」という明確な基準に絞ることで、「安心して選べる」「環境への配慮が一目でわかる」というシンプルなメッセージを伝えることを重視しました。そして、「どの商品を見ても分かりやすく」「選びやすく」という観点から統一のロゴマークを設け、対象となる認証の範囲も定め、2021年に本格展開を始めたのです。

この取り組みは、単に認証マークを整理するだけでなく、企業としての姿勢を明確に伝えるという意味でも、大きな転換点だったと思っています。

(日本生活協同組合連合会提供)

3. 商品数の拡大と“主力品からの認証取得”という販売戦略

――現在、コープサステナブルは277SKUまで拡大されていると伺いました(※2025年3月時点)。その中で、SKUの増加や販売戦略について、どのように取り組まれてきたのか教えてください。

宮田さん:はい。現在は、第三者認証のついた商品に対象を限定しています。2021年に本格展開を開始して以来、少しずつ商品数を増やしてきました。直近の数字としては277SKUですが、SKU数以上に「どの商品も環境や社会に配慮されていることがすぐに伝わる」という認識を浸透させることを目指してきました。

SKUによっては、1アイテムで年間10億円以上売り上げているような非常に大きな売上を持つ商品もあるため、全体で見ると、累計で約300億円規模の供給高となっています。

――売上が高い商品にサステナブル認証を取得させているのか、それとも認証を取った商品が結果的に売れているのか、どちらのアプローチが多いのでしょうか?

宮田さん:基本的には「組合員の支持の大きい商品から、優先的に認証を取る」ことを重視しています。支持が大きい、つまり流通量が多い商品ほど、環境や社会に与えるインパクトも大きくなるわけですから、そこを優先して対応していくことが私たちの基本姿勢です。

たとえばエビフライのような人気商品に認証マークがついていないとしたら、「よく使う商品こそ、環境配慮が求められるのではないか?」という疑問が当然出てきます。だからこそ、販売実績のある主力商品に対して、積極的に認証取得や仕様変更を進めることが重要だと考えています。

(コープサステナブル商品検索ページより)

――初期の取り組みでは、すでに認証マークがついていた商品をコープサステナブルに“デザイン変更”するだけということもあったかと思いますが、現在では新たに認証取得を進める取り組みもされているのでしょうか?

宮田さん:そうですね。展開初期の頃、2021年ごろは、すでに第三者認証が付いている商品に対してパッケージを変更するだけのものもあり、いわば“見せ方を揃える”という意味合いが強かったのですが、現在ではむしろ「新たに認証を取得する取り組み」に重点が移っています。

たとえば、これまで認証を持っていなかったエビフライについて、ASC(責任ある養殖認証)を取得した原料を使用し、改めてコープサステナブルとして展開する、といった動きが実際にあります。つまり、マークは“結果”であり、そこに至るまでにどのように環境配慮型の原料へ切り替え、体制を整えていくかというプロセスが、私たちにとっては何より重要なのです。

――認証マークを付けることで、組合員にとっても商品を選びやすくなるというメリットがありますよね。

宮田さん:はい、まさにそうです。コープサステナブルのマークがついていれば、「この商品は環境や社会に配慮されているんだな」ということが一目で伝わる。商品を選ぶ基準の一つとして、非常にわかりやすいアイコンになっていると思います。

コープサステナブルの4つのテーマ

(「コープサステナブルとは」より)

4. サプライヤーや認証団体との連携体制

――コープサステナブルを展開するうえで、認証団体やサプライヤーとの連携も非常に重要だと思います。体制整備や連携のあり方についてお聞かせください。

宮田さん:我々は自社で工場を持っていないため、商品を作ってくださる取引先や生産者など、さまざまなステークホルダーの方々との協働とコミュニケーションを最も大切にしています。特に、認証を取得するには製造段階からの対応が必要になるため、現場との連携が不可欠です。

社会や環境に配慮した第三者認証原料の調達推進に向け、商品開発・調達部隊である「商品部」に加え、CO・OP商品のサステナビリティ推進部署である「サステナビリティ戦略室」も取引先との協議に加わり、課題解決を一緒に進めています。

かつては、商品の担当者がそれぞれ個別に認証団体とやりとりしているケースが多くありました。たとえば、水産部門でエビの担当者が「この商品でASC認証を取れないか」と検討していたとしても、その情報が他の部署には共有されにくく、組織としての連携は限定的だったのです。

そのような状況を改善するために、2022年に「サステナビリティ戦略室」を立ち上げました。これにより、認証団体との窓口を一本化し、各部署と戦略的に連携しながら商品開発や認証取得を進める体制が整いました。戦略室ができたことで、たとえば「この冷凍食品にASC認証のエビが使えないか」といった相談もスムーズにできるようになり、部門横断的な商品開発が可能になっています。

松本さん:また、この部署ができたことによって、認証団体との関係性も深化しました。以前は、商品担当と団体の個人的なつながりに頼っていた部分がありましたが、現在は組織としての継続的な連携ができるようになっています。

たとえば、水産系の商品ではMSCやASCなどの認証団体との日常的な情報交換があり、担当者が海外の展示会やセミナーに参加・登壇したり、国際的な会議に招かれたりする機会も増えました。認証制度の発信や改善に関しても、意見を述べる場が増えています。

特に水産部門はこの分野での取り組みが進んでおり、専任の担当者も配置し、認証団体との関係づくりにも力を入れてきました。

(前編終わり)

⭐後編では、認証団体との関係づくりや、お客様や従業員など社内外からの反響などについてご紹介します。

記事はこちら👇

コープサステナブル ホームページ